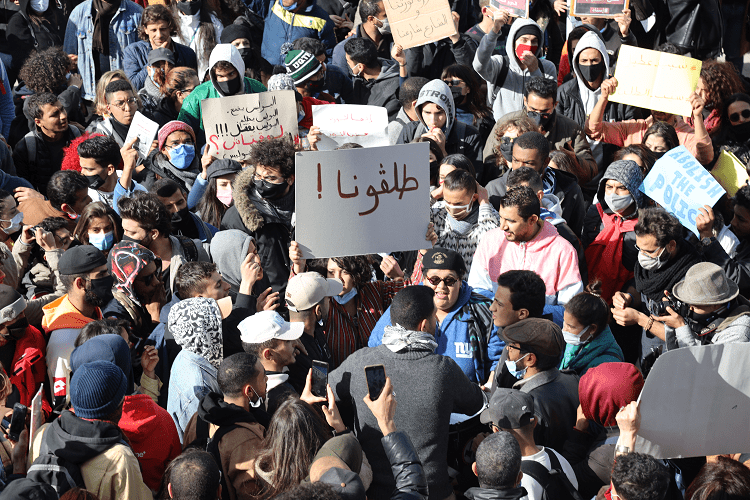

عاد الجدل في تونس حول موقع الشباب وموقفهم ممّا يحصل من مستجدّات على الساحة الوطنيّة. فعلى إثر قيام ثلاثة شباب بأداء أغنية ساخرة، بادرت قوات الأمن بإيقاف من ظهروا في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعيّ. وبعد ضغط واستهجان من الرّأي العام وتدخّل مباشر من رئيس الدولة قيس سعيّد، تمّ إطلاق سراحهم بعد أيّام من حبسهم، ثمّ الحكم بعدم سماع الدعوى بعد ذلك بأيام.

ليست هذه الحادثة مجرّد حدث عابر، بل لها دلالة بليغة عن معاناة الشّباب في بلد تتآكلُ فيه مساحات حريّة التعبير تدريجيّاً. فأمام استفحال الأزمة السياسيّة التي عمّقت بدورها المطبّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، تأكّد أنّ الشباب هو الحلقة الأضعف في مشهد معقّد تتالى فيه الأزمات وتتضاءل فرص الانعتاق وتحقيق الذّات.

لا تنحصر المسألة في عمليّات الإيقاف فقط، بل تتجاوزها إلى مناخ يُخضع كلّ الفئات وخاصّة الشباب بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم. ذلك أنّ الخطاب السياسي المتدَاول منذ 2011 كان مراهنا -نظريّا- على أهميّة وفاعليّة الشباب في إحداث التغيير والقطع مع الماضي. لكنّ الممارسة الواقعيّة كشفت عن تحالفاتٍ تشكّلت وأفرزت مجموعةً من مراكز القوى الجديدة التي أقصتْ الشباب ووضعتْه على الهامشِ.

لقد حملت الثّورة التونسيّة رياح الأمل إلى الفئات الشبابيّة التي عانتْ من نظام قمعيّ حرمها حتّى من التعبير عن رفضها أو امتعاضها من وضعها. بالتوازي مع القطيعة الموعودة مع الثورة التونسيّة، تلاشت، تدريجيّاً، سرديّة الأمل في تغيّر الأوضاع خاصّة مع فقدان الثّقة في الفعل السياسيّ وهو ما تُرجم في عزوفٍ وعدم اكتراثٍ بالشّأن العامّ. وقد أحدث هذا الموقف قطيعة بين الفئات الشبابيّة والنخب السياسيّة التي فشلت في إدماجِها وعمّقت أزماتها متعدّدة الأوجه والتي تعدّ أبرز تمظهراتها وضعيّات الإذلال اليوميّ التي تعيشها[1].

تنامى الشّعور بالغُبن في مختلف الفئات الشبابيّة. فقد تمادى الخطاب الرّسمي في تجاهل الاشكاليّات الحقيقيّة. ولم يعد الفعل السياسيّ رافعة لتحقيقِ الوعود الانتخابيّة بل مجرّد وسيلة لتحقيق المصالح الذاتيّة. هذا الفشل الذي تكرّر على امتداد السّنواتِ، دفع بالفئات الشبابيّة إلى نحت فضاءات جديدة للتحرّك ومسارات خاصّة بهم للبحث عن تحقيق ذواتهم.

فما هي أهمّ ملامح هذه الفضاءات المنفَلِتة من خرائطِ الدّولة المرئيّة والكلاسيكيّة؟ وكيف تتفاعل مختلف الفئات الشبابيّة مع تفاصيل اليوميّ المصاحب للصعوبات الاقتصاديّة والاجتماعيّة؟ وأيّ تمثّلٍ للمواطنة في ظلّ القطيعة المعلنة مع المؤسّسات من خلال الممارسات؟ وإلى أيّ مدى يمكن أن تكون مساحات التحرّك البديلة ذات نجاعة في خلق براديغمات جديدة خارجة عن الطابع السلطوي المقنّن؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، سنحاول تسليط الضوء على شباب اختلفت مساراتهم لكنّ الطابع السلطوي للدولة والإشكاليّات الاقتصاديّة انعكست على طريقة عيشهم وغيّرت من نظرتهم للشّأن العام وأجبرتهم على تعديل بوصلة الأحلام التي أصبحت تشير في أغلب الأحيان إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسّط.

“عَامْ بَدَّلْ كُلْ شَيْ”: القانون أو الصّخرة التي انفلقت عليها أحلام الشّباب

كان علي في الخامسة والعشرين من عمره عندما قُبض عليه بتهمة تعاطي مادّة القنّب الهندي. “يا خويا حتّى كان واحد غلط، ما يلزمش يكون العقاب بالحبس.” يدخل مباشرة في الموضوع. منذ إيقافه، سخّر جزءا من وقته لمساندة التحرّكات المطالبة بتنقيح القانون عدد 52 الذي كان سببا في تغيّر مسار حياته بشكل جذري. كان علي في السنة الثانية من مرحلة الماجيستير عندما حصلت الحادثة. “كل شي صار فيسَعْ. من الشارع والأصحاب والقراية لقيت روحي في الحبس.”

منذ سنوات طويلة، تناضل مختلف منظّمات المجتمع المدني في سبيل إلغاء العقوبة السجنيّة لمستهلكي مادّة القنّب الهندي. وثمّة من اقترح أيضاً هدنة (un moratoire) إلى حين فتح نقاش وطنيّ حول الموضوع. وعلى الرغم من تقلّص نسبة المودعين بالسجن من أجل استهلاك المخدرات بشكل ملحوظ منذ تنقيح سنة 2017، الذي فتح للقاضي إمكانيّة التخفيف من العقوبة طبق الفصل 53 من المجلّة الجزائيّة، فإنّ معاناة آلاف الشباب لا تزال متواصلة. إذ يحافظ القانون على تجريم الاستهلاك وعلى العقوبة السجنيّة، ولم تتغيّر السياسة الجزائيّة في اتجاه أولويات أخرى، ولا يزال “التحليل” أداة ابتزاز وتسلّط ضدّ الشباب. بل أنّ التنقيح الأخير، وإن أنقذ الآلاف من السجن، فإنّه أدّى في الوقت نفسه إلى لا مساواة بين المستهلكين، إذ يتغيّر التعامل القضائي بصفة كبيرة حسب الدائرة القضائيّة المختصّة ترابيّا.

ويعاني ضحايا القانون 52 مثل علي من الوصم الذي يصل حتّى إلى الدوائر العائليّة. “المحنة متع الحبس، كيف خرجت حسّيتها ما وفاتش. ملخّر، خرجت من الضيق لضيق من نوع آخر.” ههنا، يتحوّل القانون إلى أداةٍ لتعميق الهوّة بين الشابّ والمؤسّسات، إذ يفقد كلّ ثقة في الدولة التي حرمته من حريّته لسنة كاملة وكانت سبباً في اقصائه اجتماعيّاً. فالسجين وإن أنهى فترة سجنه يبقى موصوماً وموضوع اهتمام الأقارب و”القيل والقال ما عندك منين هارب منهم.” يختم الشاب كلامه.

إذا، يمكن أن نستنتج أنّ الطابع التسلّطي للدولة والعقوبة السالبة للحريّة لم تتوقّف آثارها عند الجانبين النفسي والجسدي فقط، بل تحوّلت إلى وسيلة لتعزيز عقليّات مجتمعيّة بالية تقصي السجين وتنبذه مجتمعيّا. تفطّن علي لهذه الاشكاليّة منذ خروجه من السّجن. ورغم شهادته الجامعيّة والدّورات التكوينيّة، التي شارك فيها وتحصّل فيها على شهادات، رُفِض ملفّه أكثر من مرّة خلال المقابلات التي أجراها لأنّ التوجّس من “البطاقة عدد 03” ومن ذوي السوابق أمر حتميّ خاصّة في ظلّ ما تعيشه البلاد من توتّرات ساهمت في تزايد مناخات الخوف.

إنّها حلقة مفرغة يدور فيها علي جعلته يلجأ إلى العمل في مجالات متعدّدة بعقود عمل هشّة وفي كثير من الأحيان من دون أيّ ضمانات. وهي وضعيّة جعلته كالعديد من الشباب الذين حلموا بالتغيير مع الثورة، نافراً من الأطر الرسميّة التي لم تستوعبه ولم توفّر له الحدّ الأدنى المطلوب. لذلك فكثير من الفئات الشبابيّة دُفعوا على هامش المنظومات المتعاقبة واستنفدوا معظم طاقاتهم في تحديها والتمرد عليها[2].

لقد أنتج الواقع المأزوم الذي تعيشه الفئات الشبابيّة، علاقة عدائيّة مع الدولة التي فرّطت في جزء مهمّ من مواطنيها فتحوّلوا إلى أفراد غير مستقرّين ماديّا واجتماعيّا ولا يمكن التنبؤ باتجاهات تصرفاتهم بصفتهم غير قابلين للانصياع[3] لسلطة لا يعترفون لها بالولاء ويحاولون كسب قوت يومهم ولو بطرق فيها مخاطرة في بعض الأحيان.

“جيب طْوالك”[4]: عينٌ على معرضِ الهشاشَة

أحمد (21 سنة) يشرح أنّ المهم بالنسبة له في هذه المرحلة هو تأمين المصروف اليوميّ بقطع النظر عن الطريقة. إجابةً على سؤال الكيفيّة التي يحقّق بها ذلك، لا يسترسل الشاب في التفسير أو الاستطراد. يحيلُ إلى أغنية راب “جيب طوالك”. “تعرفها غناية فينيكس؟ ذاك شعاري، صاحبي.”

انقطع أحمد عن الدراسة قبل أن يصل إلى الباكالوريا. يقضّي معظم أيّامه في حيّه في إحدى ضواحي العاصمة. ما يلفت الانتباه هو تجسّد هذه القطيعة مع مؤسّسات الدولة منذ سنّ مبكّرة نسبيّاً. “في الشّارع نعيش.” يؤكّد الشاب أنّ أغلب أوقاته يقضيها في التجوال أو “تدبير الراس”. يشير إلى مجموعة أطفال، “هاذم زادة يْصَنِقْصُو[5] على الماشي والجاي وقت تبدا ثمّة حركة.” أي أنهم يترصّدون المارّة. لا يمكن للمتمعّن في الوضعية أنّ يفكّك هذا المشهد إذا ما اعتمد على نزعة أخلاقويّة. هنا، تنتفي كلّ الضوابط النظريّة ويحلّ محلّها الواقع بقساوته. ولج أحمد منذ سنوات طويلة إلى دائرة المحظور وتعوّد الخطر منذ سنوات.

منذ أكثر من عشرين عاما، يغادر في تونس حوالي 100 ألف تلميذ تونسي المدرسة من مختلف المستويات[6]، باستثناء سنوات 2019-2021 التي انخفضت خلالها نسبة الانقطاع، قبل أن تعود مجددا إلى مستويات العادة. . وهو عامل مؤثّر يُضاف إِلى الوضع السياسيّ الذي لم ينتج حلولا وعمّق من الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة[7]. ينعكس ذلك على اتّساع خارطة الفقر التي تنتج شبابا لا يجد إلاّ الشارع لاحتضانه.

وجد أحمد في الشارع ملاذاً خاصّة إذا ما تعلّق الأمر بحملات مساندَة لشباب موقوفين أو مسيرات تحتجّ على النظام القائم. “أيّ حاجة ضدّ الموجودين توّة وتحب تعطي صوت للشّباب أنا معاها. وهبطت برشا مرّات مع أولاد الحومة لشارع بورقيبة.”

هكذا، يتحوّل الفعل السياسي المحتكَرُ من فئة معيّنة إلى مجال مُبهَمٍ وغرف مظلمَة ليست في مستوى طموحات الفئات الشبابيّة. وبالتّالي تتكوّن أرضيّة مشتركة في سبيل الوقوف ضدّ المنظومة القائمة.

تعتبر وجهة نظر أحمد أحد استتباعات استقالة الدولة وفشل الطبقة السياسيّة في التعبير عن مطالب العديد من الفئات الشبابيّة التي تعاني مجموعة من الاشكاليّات تمسّ حتى من التنقّل اليومي من مكان إلى آخر.

“كل يوم يدّي على قلبي”: مخاطر مدينة ذكوريّة

في مقال بعنوان “إعادة المدينة إلى النّساء”، تشرح الصحفيّة سالومي تيسولونغ أنّ المدن عموماً تمثّل فضاءً يعيق تحرّكات النساء ويسلب حريّاتهنّ في كثير من الأحيان. يتأكّد هذا مع شهادة حنان (29 عام). “كل يوم ناخذ تاكسي جماعي ومن بعد كار ولاّ مترو باش نوصل.” من سيدي حسين إلى المنزه الأوّل، تمرّ الشابّة بعديد المراحل في النقل العموميّ قبل أن تصل إلى مقرّ عملها. كآلاف التونسيّين، ألفت معاناة النقل العمومي، لكن المضايقات والألفاظ التي تسمعها باتت خبزاً يوميّا يحوّل اليومي إلى جحيم حقيقي. “كل يوم، ملّي نخرج، نبدا يدّي على قلبي”.

لم يكن موضوع الأمن في علاقة بسلامة النساء من الأولويّات بالنّسبة للحكومات المتعاقبة. فالمدينة، بهذا المعنى تكون ذكوريّة منتمية إلى السلطة السياسيّة وتمثّلها. تتجاوز حنان متاعب النقل العموميّ وتركّز على أساسيّات المواطنة وهو الحق في التنقّل بأريحيّة وأمان. “ملّي نقرا، ديما خايفة كي نتحرّك” وتضيف: “في الشتاء، كي نبدا مروحة والدنيا ظلام وما عنديش حق تاكسي، نختار الشوارع إلّي نمشي فيها وساعات نطوّل الثنية باش نضمن إلّي موش باش يقلقوني.”

تشرح ليليا بن رمضان، وهي مهندسة معماريّة تشتغل على سياسيات الفضاء العام، أنّ “المدينة مكان غير آمن بالنسبة للنّساء. ويتعزّز شعور الخوف من خلال تحوّل الشوارع إلى مسارات تحدٍّ للمرور منها من دون أيّ مضايقاتٍ. من هنا، يمكن أن نفهم أنّ معاناة النساء مضاعفة: فمن جهة يصعب التنقل بوسائل النقل العموميّ ومن جهة أخرى ثمّة معضلة المدينة التي تُعتبر فضاءً ذكوريا بامتيازِ تسعى النساء إلى المرور منه بكلّ حذر (discrétion).” ههنا، يظهر جانب آخر من مطلبيّة مغيّبة منذ سنوات طويلة. فقد سعت المنظّمات النسويّة لتسليط الضوء على هذه المواضيع لكنّ الممارسة الذكوريّة في الحقل السياسيّ وفي دوائر القرار حالت دون ذلك. وهو أمر عمّق الأزمة وضيّق الخناق على الفئات الشبابيّة من خلال الالتجاء إلى الحلول الأمنيّة التي عزّزت دولة البوليس.

“البوليس يصطاد.. وأنا زادَة”: الأمن الجمهوري بين المنشود والموجود

عندما يطرح سؤال البوليس على أيمن (24 سنة)، فإنّه يحيل مباشرة إلى علاقة عداء دائم لها العديد من الأوجه. يقطن الشاب في إحدى ضواحي العاصمة. لا يفكّر كثيرا قبل أن يجزم أنّ السبب في تجنّبه الخروج من “الحومة” هو البوليس. “موش كان أنا، الأولاد الكل صارتلهم في وسط البلاد. يشدك يسألك منين وكيف تجاوبو يقلك فاش تعمل هنا وممكن حتّى يهنتلك.”

عمليّا، وحسب شهادة أيمن، تعزّز الممارسات البوليسيّة في اتساع الهوّة بين الأمن والفئات الشبابيّة كما أنّها تنمّي شعور الانغلاق في فضاءات محدّدة مألوفة. يعتبر الشاب أنّ اختيار الأمنيّ له وسط مجموعة من المارّة دليل على أنّ عمليّة الانتقاء قائمة على مجموعة من الخصائص الناتجة عن وصمٍ لأبناء الأحياء الشعبيّة. “تي كي يعيّطلي برك ويقلّي بطاقة تعريف، نحس روحي عامل عملة من دون النّاس”.

منذ سنوات طويلة، كانت سياسات الدّولة من الأسباب التي ساهمت في عزل مجموعة من الضواحي كما جعلت عدداً من الجهات حكراً على فئات محدّدة من خلال غياب النقل العمومي. نحن إزاء “مدينة ذات سرعات مختلفة”[8] تحدّد الفضاءات التي يمكن لأيمن وغيره الولوج إليها. تتضافر عمليّات الفرز بتعلّة الحفاظ على الأمن مع التحديد غير المباشر لحريّة التنقّل في المدينة ليتكوّن عنف مسلّط على فئات شبابيّة تحوّل مع مرور الزمن إلى أمر واقع، وفي بعض الأحيان يجد تبريراته في الخطابات الأمنيّة. بهذا المعنى يمكن أن نستنتج أنّ هذا العنف الرّمزي (الذي يسلّط على أيمن) توصّل إلى فرض نفسه أي إلى فرض الجهل بحقيقته الموضوعيّة بوصفه عنفاً[9]. وهو ما يجعل الحديث عن الأمن الجمهوريّ مجرّد خطاب نظريّ لا يجد صدًى على أرض الواقع.

لئن اختلفت مسارات علي، أحمد، حنان وأيمن والفضاءات التي يتحرّكون داخلها، إلاّ أنّ الملاحظ أنّ ما يجمع بينهم هو وعي بأنّهم ليسوا مجرّد ضحايا للسلطة المهيمنة. فقد خلق كلّ منهم مساراً خاصّا يحاول من جهته أن يتأقلم أو يغيّر الواقع للخروج من وضعيّة “فاقدي الوجه” (les sans-visages) بعبارة الكاتبة الأميركيّة جوديث باتلر. ولكنّها محاولات تستمرّ منذ سنوات طويلة أمام سلطة تشيح بوجهها في كلّ مرّةٍ عن اشكاليّات الشباب واهتماماتهم.

[1] المهدي مبروك، الشباب التونسي وفقدان الثقة، مقال منشور في العربي الجديد، 22 مارس 2021.

[2] الشباب العربي ومشكلاته، عزّت حجازي، منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (الكويت)، 1985، ص. 08.

[3] المصدر ذاته، ص. 09.

[4] عنوان أغنية راب لفينيكس. هي عبارة متداولة بين أبناء الأحياء الشعبيّة وتعني حرفيّاً ضرورة الحصول على المال لتلبية الحاجيات اليوميّة.

[5] كلمة دارجة متداولة بين بعض أولاد الحوم وتعني الترصّد.

[6] سيف الدين العامري، المنقطعون عن الباكالوريا: الهجرة من الدراسة إلى العمل الاضطراري، مقال منشور بموقع نواة، 23 جوان 2017.

[7] مجدي أحمد محمّد عبد الله، أزمة الشباب ومشاكله بين الواقع والطموح، دار المعرفة الجامعيّة للنشر، 2012، ص. 41.

[8] ماهر حنين، المواطنة المتفرّدة والحق في المدينة (قراءة في انتفاضة الشّباب جانفي-فيفري 2021)، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، 2021، ص.59.

[9] بيار بورديو، العنف الرمزي (بحث في أصول علم الاجتماع التّربوي)، ترجمة نظير جاهل، المركز الثقافي العربي، 1994.