يشكّل تنظيم الدخول إلى القضاء عموماً عاملاً أساسياً في إصلاحه عند توفّر الإرادة لذلك. وهذا الأمر يصبح أكثر إلحاحاً في الفترات التي يراد فيها توسيع هيكلية المحاكم، كما يخرج عن النيّة التي أعلنها المشرّع في سنة 2000 بإنشاء محاكم إدارية في المناطق.

إلّا أنّ التدقيق في تعيينات قضاة مجلس شورى الدولة في العقود الأخيرة يُظهر إشكاليات عدّة:

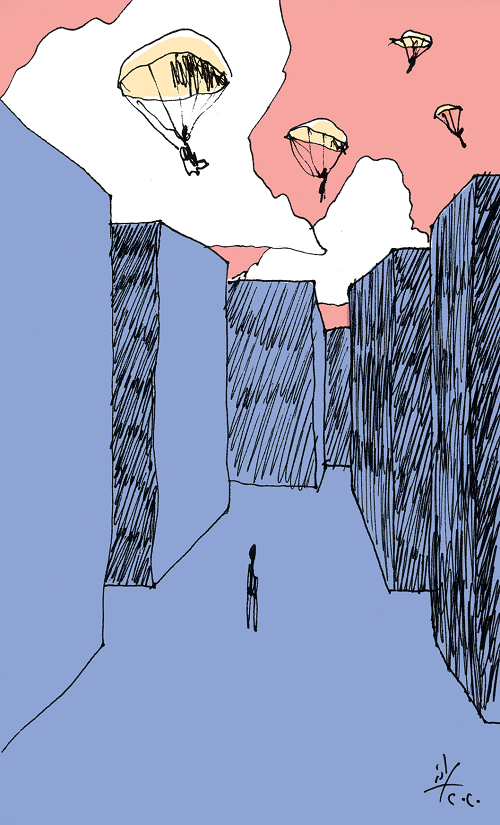

فمن جهة أولى، نلحظ أنّ ثمّة إزدواجية في طريق الدخول إلى المجلس. ففيما يشكّل التدرّج في المعهد المدخل الأساسي إليه، فإن الدخول الأكثر تأثيراً على أدائه يحصل من خلال الباراشوت التي غالباً ما يهبط بها رؤساء المجلس أو غرفه ودوائره، أي على قمة الهرم فيه. وإذ يأتي هؤلاء من القضاء العدلي بفعل مراسيم صادرة عن السلطة التنفيذية، فإنه يكون لهم عموماً التأثير الأكبر على أداء المجلس بالنظر للصلاحيات الواسعة جداً التي يتمتّعون بها بفعل التنظيم الهرمي السائد فيه. وعدا عن أنّ من شأن هذا الأمر أن يعزّز قدرة السلطة السياسية على التأثير على رأس المجلس، فإن من شأنه أن يشكّل عامل إحباط لقضاته الذين يُذهلون بين الفينة والأخرى بأسماء تهبط عليهم من فوق وبعضها ليس لديه أيّة خبرة في القانون الإداري، فيما تقلّ أمانيهم إلى حدّ التلاشي بتولّي مراكز عليا فيه.

ومن جهة ثانية، نلحظ ما يمكن تسميته فجوات زمنيّة في تعيين قضاة جدد، على نحو أدّى ليس إلى تعميق حدّة الشغور في ملاك المجلس وحسب، بل أيضاً إلى إجهاض بعض إصلاحاته الأساسية، أهمّها إنشاء المحاكم الإدارية في المناطق.

ومن جهة ثالثة، ورغم تأكيد المراجع القضائية على حيادية مباريات الدخول إلى المعهد، فإنّ التدقيق في شروطها يثير علامات استفهام وبخاصة لجهة حياديتها الاجتماعية. كما يبقى واجباً التدقيق في مكانة الإعتبارات الطائفية والجندرية والعائلية وبخاصة لجهة احتمال توريث القضاء وانعكاسات ذلك على نتائج المباريات.

إزدواجية دخول المجلس

يعدّد نظام مجلس شورى الدولة طرق تعيين القضاة فيه. ولكن عند التدقيق في طرق تعيين هؤلاء خلال العقود الأخيرة، يتبدّى أن ثمّة توجّهاً نحو إجراء التعيينات، وبخاصة المنتظمة، من خلال طريقتين: الأولى وهي الأكثر رواجاً تتمثل في تعيين الفائزين في مباريات الدخول إلى المعهد والذين أتمّوا بنجاح تدرّجهم فيه على مدى ثلاث سنوات (وقد بلغ عددهم 59 في الفترة الممتدة من 1991 إلى 2020 وهم مرشحون ليصبحوا 65 قاضياً تبعاً لتخرّج آخر دفعة من المعهد في منتصف 2021). وتشكّل طريقة التعيين هذه الطريقة الغالبة بامتياز حيث تزيد نسبة القضاة المعيّنين من خلالها عن 80% من مجموع التعيينات في المجلس منذ 1991 وتصل إلى 92% في حال حسمنا منها التعيينات في مراكز القمة. والثانية وهي تقتصر على التعيينات في هذه المراكز (مراكز القمة) مباشرة، أي من دون أيّة مباراة ومن دون المرور بالمعهد. وتحصل هذه التعيينات من بين القضاة العدليين حصراً بموجب مراسيم حكومية. وهذا ما شهدناه مع تعيين آخر أربعة رؤساء للمجلس، منذ زهاء عشرين سنة، وهم على التوالي القضاة غالب غانم (2000) وشكري صادر (2008) وهنري خوري (2017) وفادي الياس (2019). وهذا ما شهدناه أيضاً مع تعيين آخر مفوّضين للحكومة لدى المجلس وهما القاضيان عبد اللطيف الحسيني (2010) وفريـال دلول (2017). فضلاً عن تعيين القضاة العدليين الذين عيّنوا في منصب رئيس غرفة وآخرهم القاضي أنطوان بريدي.

ومن هنا، يمكن القول بأن ثمة إزدواجية باتت تحكم التعيينات المنتظمة في هذا المجلس، ومفادها تعيين قضاة القاعدة من أشخاص يتم اصطفاؤهم من خلال المباراة وصقلهم ضمن منظومته من خلال المعهد، مقابل تعيين قضاة القمة من قضاة عدليين يهبطون بالباراشوت في مراكزهم العليا بموجب مراسيم صادرة عن الحكومة، تمهيداً لإمساك المجلس من فوق.

وتأكيداً على ذلك، نذكّر أنّ تعيين القاضي غالب غانم رئيساً للمجلس ترافق مع تعديل نظام مجلس شورى الدولة في سنة 2000 بهدف مطابقة المواصفات القانونية الواجب توفّرها لإشغال هذا المنصب مع مواصفاته الشخصية. وقد عُرف غانم آنذاك بقربه من النائب ميشال المر، أحد اللاعبين الأساسيين في تعيينات القضاة المسيحيين. أما تعيين القاضي شكري صادر في هذا المنصب فقد حصل في 2008 وبضغط من فريق 14 آذار، وذلك من باب الترضية والمكافأة على جهوده في إرساء نظام المحكمة الخاصة لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وقد حصل في اللحظات الأخيرة بعدما كان أحد قضاة المجلس أندره صادر باشر بتلقّي التهاني بتعيينه. أما تعيين القاضي هنري خوري فقد تميّز عن سلفيْه بأنه لم يأتِ ملئاً لمركز شاغر، بل حصل تبعاً لدفع صادر للإستقالة من منصبه في 2017. وهنا أيضاً حصل هذا التعيين بضغط من الفريق المحيط برئيس الجمهورية ميشال عون. وقد عزا وزير العدل آنذاك سليم جريصاتي التغيير الحاصل على قمة هذا المجلس إلى “رغبة العهد في تغيير النهج القضائي”. وقد ردّت عليه “المفكرة القانونية” آنذاك باستعارة من محاضرة سابقة للقاضي الراحل نسيب طربيه ورد فيها أنّ “الحاكم لا يأتي بقضاته كما يأتي بوزرائه ومستشاريه”[1].

أما سائر طرق الدخول إلى المجلس، فقد شملتْ عدداً قليلاً من التعيينات. فآخر التعيينات من بين أصحاب الخبرة حصلت في 1994 بموجب قانون استثنائي وشملت 4 أشخاص فقط وقد تم تبريرها آنذاك بنقص في عدد قضاة مجلس شورى الدولة.

أما الطريق الأخرى المهملة أيضاً، فهي التعيين من بين حملة شهادة الدكتوراه، حيث اقتصرت على ثلاثة قضاة وحصلت حصراً في سنوات 1998 و2001 و2004 ويلحظ هنا أنّ تعيين هؤلاء والذي يحصل من دون مباراة لا يعفيهم من التدرّج في المعهد، أسوة بالفائزين في مباريات الدخول إليه. وكان المشرّع قد تدخّل صراحة في 2000 ليكرّس هذا الأمر بحيث بات تدرّجهم في المعهد وجوبياً بعدما كان بإمكان مكتب المجلس إعفاؤهم منه. وفيما يمكن تفهّم هذا الأمر بالتخوّف من التدخّل السياسي لفرض مرشحين من دون مباراة، وبخاصة في ظل التراجع العلمي للجامعة اللبنانية والسهولة النسبية في تحصيل شهادة دكتوراه منها، فإنه في المقابل يشكّل حائلاً دون اجتذاب طاقات علمية قد تشكل رافعة لعمل المجلس واجتهاده. وبإمكان مكتب المجلس طبعاً أن يضع معايير موضوعية معروفة مسبقاً بما يحصّنه ويضمن ممارسة هذه الصلاحية بشكل إيجابيّ، بدل التخلّي عن ممارستها بشكل شبه تامّ. وما يزيد من قابلية هذا الأمر للإنتقاد هو غياب أيّة حوافز لأصحاب الشهادات العلمية للدخول إلى المجلس. وقد عبّر لـ”المفكرة” قاضيان إداريان عن توجّس قيادات المجلس عموماً إزاء أي تمايز جامعي داخل المجلس وهو توجّس يعكسه ضيق صدر هذه القيادات من “التنظير” في المداولات. وأياً تكن أسباب إهمال طريق التعيين هذه، فمن شأنه أن يعمّق من سلبيات الشوائب الحاصلة في تنظيم المجلس وأدائه. ومن أبرزها الآتية:

- أنه يجعل قيادات المجلس بمثابة المرجع الوحيد لتقييم مؤهّلات المرشّحين وصقلها من خلال التدرّج في المعهد، من دون أن يكون لأيّ شهادة علمية ميزة ولو غير حاسمة في هذا الخصوص. وعدا عن أن هذا الأمر هو بمثابة تقزيم وتنكّر لأي تفوّق أو تمايز علميّ، فإن من شأنه أن يلمّع في المقابل الهالات المحيطة بقيادات المجلس بمعزل عن قدراتها العلميّة. وعليه، يصبح التمايز الوحيد المعترف به في المجلس هو التمايز المبني على التراتبية والمراكز التي يشغلها أعضاؤه داخله. وغالباً ما يترافق هذا الأمر مع رفع حماوة التنافس بين القضاة لاكتساب هذه الميزة (تعيينهم في هذه المراكز)، ومعه التنافس على رضا القوى السياسية التي تتولّى هذه التعيينات (وهو تنافس ينعكس سلباً على أداء المجلس واستقلاله). في المقابل، يظهر التنافس العلمي أو مسعى القضاة إلى تطوير النظريات الفقهية ومعها اجتهاد المجلس (وهو تنافس إيجابي)، على أنه تنظير مملّ وغير مناسب، وبالعاميّة “تفلسف” أو “تفزلك”.

- أنه يؤدي عملياً إلى تغييب مجمل النظريات الفقهية أو العلمية في مداولات المجلس أو القرارات الصادرة عنه. ومن شأن هذا الأمر أن يحول دون تطوّر القانون الإداري برمّته وبخاصة أنّ هذا القانون يعتمد عرفاً وبشكل أساسيّ على اجتهادات القضاة الإداريين،

- أنه يؤدّي إلى تغليب الإعتبارات البراغماتية على الإعتبارات المبدئية، حيث يؤْثر المجلس في قراراته حلّ المسائل المطروحة عليه إنطلاقاً من حيثيات تتّصل بوقائع أو خصوصيات القضية المعروضة عليه بما يحفظ له إمكانية اتخاذ الموقف الذي يراه مناسباً في القضايا التي قد تعرض عليه لاحقاً من دون أن يكون ملزماً باتجاه معيّن،

- أخيراً، أنه يؤدّي إلى إضعاف الأبحاث حول قرارات مجلس شورى الدولة، على نحو يحول دون تعميم المعرفة وكشف التناقضات فيها منعاً لحصولها مستقبلاً، كما يحول دون استنباط المبادئ العامة وتثبيتها. وهذا الخلل يتأكّد من خلال تأخير نشر قرارات المجلس لسنوات عديدة.

تسع سنوات من دون مباراة: الشغور الكبير في الملاك يعطّل إنشاء المحاكم الإدارية

كما سبق بيانه، تشكل مباراة الدخول إلى المعهد والتخرّج منه المدخل الأساسيّ إلى مجلس شورى الدولة، حيث ولج من ذلك أكثر من 80% من قضاة مجلس شورى الدولة منذ 1990. وعليه، يصبح انتظام هذه الدورات ليس فقط شرطاً لتأمين الموارد البشرية للمجلس وعمليّاً لملء ملاكه تمكيناً له من أداء الوظائف المناطة به، بل أيضاً لتمكين خرّيجي الجامعات الحقوقية من خوض مباريات الدخول إليه في حال رغبوا في ذلك، من دون أن يتعيّن عليهم انتظار سنوات عديدة بعد تخرّجهم.

ويظهر التدقيق في تواريخ انعقاد هذه الدورات خللاً كبيراً في منظومة مجلس شورى الدولة. فهذه الدورات التي انطلقت في 1985 وحصل آخرها في 2018 لم تجرِ بشكل منتظم. لا بل شهدنا خلال العقود الماضية ما يشبه الفجوات الزمنية التي وصلت إلى 12 سنة (الفترة الممتدة من 1986 حتى 1998) و9 سنوات (الفترة الممتدة من 2004 حتى 2013) والتي لم تجرِ فيها أية مباراة. وما يزيد من قابلية هذا الأمر للإنتقاد هو أنّ الفجوة الأولى حصلت في فترة ما بعد الحرب رغم أن مكتب المجلس لجأ إلى تعيين 4 أشخاص في 1994 من دون مباراة بحجة النقص في عدد قضاة المجلس؛ وأنّ الفجوة الثانية حصلت بعدما كان المشرّع وسّع ملاك المجلس تمهيداً لإنشاء المحاكم الإدارية في المناطق، كما سبق بيانه. وعليه، لم يتردّد رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر عن التذرّع بتقصير المجلس عن إجراء دورات لتبرير تقصيره في إنشاء هذه المحاكم، بفعل نقص عدد القضاة الإداريين. أسوأ من ذلك، تمّ تقديم مقترح قانون لم يتسنّ له المضي قدماً، قوامه تحويل المحاكم الإدارية المزمع إنشاؤها في المناطق من غرف تضم 3 قضاة إلى أقسام تضم قضاة منفردين، بما يشكل تخلّياً كبيراً عن إحدى ضمانات المحاكمة العادلة.

مباراة غير محايدة؟

في هذا السياق، نتناول شروط المباراة وتحديداً مدى نزاهتها وحياديّتها. وهذا أمرٌ هامّ طالما أنّها تشكّل المدخل الأوسع والأكثر رواجاً لدخول المجلس كما سبق بيانه. وسنكتفي في هذا الصدد بلفت النظر إلى بعض الجوانب المقلقة التي من شأنها أن تؤثّر سلباً على حيادية المباراة. وأبرزها الآتية:

- بمراجعة استمارة مباراة 2018 التي طُلب من الراغبين في خوضها ملؤها (وهي بمثابة طلبات ترشيح)، نلحظ أنّها اشتملت على مجموعتين من المعلومات التي يصعب تبريرها أو ربطها بمقتضيات الوظيفة القضائية. فمن جهة، طُلب من المرشّح معلومات تندرج ضمن خصوصياته، مثل السفرات الخاصة التي قام بها إلى الخارج وأسباب السفر. كما طُلب منه معلومات تتّصل بأفراد عائلته على نحو مبالغ فيه. ومنها معلومات عن العمل السابق والحالي لكل من الوالدين والأشقاء والشقيقات والزوج(ة). ويجدر التساؤل من جهة عن الفائدة المرجوّة من هذه المعلومات لقبول الترشيح من عدمه، ومن جهة أخرى، عن خطورة استخدامها كأداة للتمييز الإجتماعي بين المرشّحين،

- أنه بإمكان مكتب المجلس أن يستبعد عدداً كبيراً من المرشحين من خوض المباراة الخطية على أساس معايير غير موضوعية أو على الأقل غير شفّافة، من دون أن يكون للمرشحين المستبعدين أي مجال للطعن في هذه النتائج. وقد شهدت نسبة المرشّحين المستبعدين من مجموع المرشّحين مؤخّراً ارتفاعاً مقلقاً من شأنه تقويض مبدأ المساواة أمام تولّي وظيفة القضاء وفتح مجال واسع لكل أشكال التمييز، وبخاصة الاجتماعي والطبقي منها. ففي دورة 2018، بلغ عدد المرشحين المستبعدين على هذا الوجه 90 من أصل 153 مرشحاً أي ما يناهز 59% من مجموع المرشحين. وما يزيد من قابلية هذه الممارسة للإنتقاد هي الآليات التي تتم على أساسها.

فهي تتمّ بالدرجة الأولى تبعاً للمقابلات الشفهية التي يجريها مكتب المجلس. وتُطرح خلال المقابلة أسئلة عامة ولغوية وشخصية، وقلّما تتطرق إلى القانون. وهذا ما أكده لنا رئيس المجلس الأسبق صادر في مقابلة في سنة 2015 “عليهم الإجابة على أسئلة باللغات الثلاث. أسألهم عن عائلتهم، عن دراستهم، عن طفولتهم، الأقارب”.

وبما لا يقلّ خطورة، تتمّ عملية الإنتقاء هذه أيضاً على أساس تقارير أمنية يتمّ إرفاقها بملفات المرشحين، من دون أن يتسنّى لهؤلاء الإطلاع عليها وتالياً مناقشة مدى صحتها. وقد أشار صادر لـ “المفكرة” إلى أنّه يرسل طلباً للأمن العامّ للتحقّق من هويّة كل مرشّح. “اكتشفنا أنّ أحد المرشحين لديه تاريخ في تزوير الشيكات. مرشّح آخر كان يقوم برشوة عناصر من الأمن العام لتمرير أوراق عاملات في الخدمة المنزلية. أختار حوالي 70 بين هؤلاء المرشحين لإجراء الإمتحانات الخطية. أختار أشخاصاً لا تحوم حولهم أو حول عائلتهم شبهات فساد”.

- تبقى إجادة إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية شرطاً مسبقاً للتأهّل لخوض المباراة الخطيّة. كما يعود المرشّح ليُمتحن في معرفته لإحدى هاتين اللغتين مرة ثانية ضمن المباراة الخطية في إطار مادة الثقافة العامة، والتي تكون فيها علامة 6 من 20 علامة لاغية، أياً كانت علاماته في المواد الأخرى. ومع التسليم بأهمية إتقان اللغات، فإنّ من شأنه في الواقع اللبناني وتردّي المدارس الرسمية، أن يشكل باباً آخر للتمييز الإجتماعي في المباراة. وربما كان من الأفضل اعتبار إتقان اللغة ميزة تفضيلية من دون أن يكون عدم إتقانها سبباً إقصائياً.

- رغم أنّ عدداً من وزراء العدل (من بينهم وزير العدل السابق بهيج طبارة) أكدّوا على تجاوز المعيار الطائفي في مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية في ما بعد الطائف، وعملياً منذ الدورة الأولى المتصلة بالقضاة الإداريين والمنجزة من بعده (1998) وأنّ “التعيين يخضع للنتائج التي يحققها القاضي المتدرّج بصرف النظر عن طائفته وانتماءاته”[2]، فإننا نلحظ تقارباً دائماً في أعداد القضاة الفائزين من حيث طوائفهم، سواء ضمن الدورة نفسها أو بمحصلة دورتين متتاليتين. للدلالة على ذلك، بلغ عدد مجموع المسيحيين كما المسلمين الفائزين في دورات (1998- 2015) 23 قاضياً، كما أنّ تقسيم المسلمين من مجمل خرّيجي المعهد منذ دورته الأولى سيبلغ بعد تخرّج الدفعة الأخيرة في 2021 (12 سنّة/12 شيعة/ 4 دروز). نكتفي هنا بالإشارة إلى هذا المعطى من دون المغامرة في القفز إلى أيّ استنتاج.

- شكّلت دورات عدّة لدخول المعهد مناسبات للظن بإعطاء الأولوية لأبناء القضاة وعملياً توريث القضاء، وذلك على خلفية النسب المرتفعة لنجاح هؤلاء مقارنة بنسب نجاح سائر المواطنين. وفي دورة 2016، برز فوز 2 من أصل 3 مرشحين من أبناء القضاة في الدورة. وبالتدقيق في أسماء الفائزين في مباريات الدخول إلى المعهد (القسم الإداري)، يتبيّن أنّ نسبة أبناء القضاة الإداريين تزيد عن 9% من مجموع الفائزين وهي أقلّ قليلاً من نسبة أبناء القضاة العدليين الفائزين في مباريات الدخول إلى المعهد في القضاء العدلي والتي بلغت 11% في الفترة نفسها. هنا، أيضاً نكتفي بنشر هذا المعطى من دون القفز إلى أي استنتاج.

في المقابل، فيما يتعلّق بالتوزيع الجندري للمراكز القضائية، يُسجّل إيجاباً أنّ دخول النساء إلى المعهد شهد تطوّراً منذ بداية القرن الحالي. ففيما كانت الغلبة إجمالاً للذكور في مختلف الدورات حتى 2003، شهدت دورة 2004 انعطافة هامة حيث فازت 7 إناث مقابل ذكر واحد. وسيبلغ مجموع القضاة خرّيجي المعهد بعد تخرّج الدفعة الأخيرة من المعهد في 2021، 36 أنثى مقابل 29 ذكراً.

القضاء الإداري: من يحمي الدولة ومن يدافع عنها؟

[2] طباره يؤكد على دور القضاء: معالجة الملفات بلا انتقائية، جريدة النهار، 6 أيلول 2003.