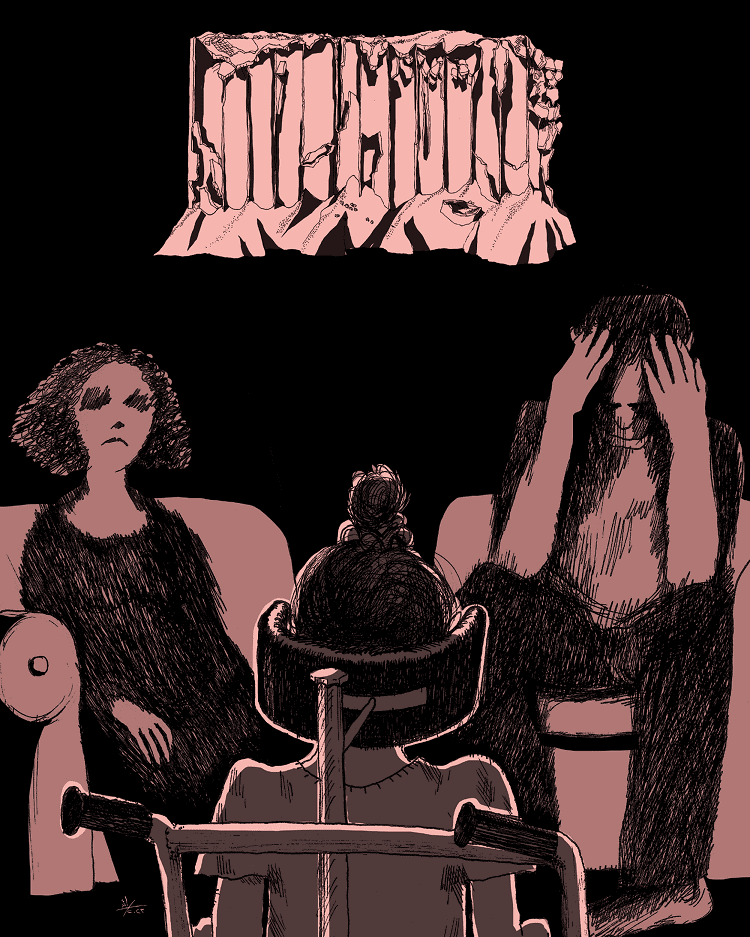

أجساد جديدة لم يعتادوها بعد، مسار علاج طويل فُرض عليهم وعجز معظمهم عن إكماله، وأسوار تُبنى يومًا بعد يوم مانعة إيّاهم من تجاوز لحظة الرابع من آب. قد يوحي كل ذلك بأنّ قصص ضحايا الرابع من آب ممّن تسبّبت لهم إصابتهم بإعاقات دائمة، متشابهة، وأنّ وجعهم واحد. ولكن لحظة ما يبدأ أحدهم بالحديث، وما أن يختار من أين يبدأ ومتى يصمت ومتى يبتسم، حتّى نعرف أنّ التشابه تفصيل، وأنّنا مهما حرصنا على نقل قصصهم لن نرويها كاملة، وأنّه ربما أصدق ما يمكن أن نقوله هو ما ردّده معظم من التقيناهم “ما نرويه ورويناه، ما كُتب وما ستكتبونه، ما هو إلّا جزء من القصّة، والقصة لا تكتمل إلّا لحظة وضع رؤوسنا على الوسادة ليلًا تاركين لأرواحنا أن تحلّق حيث وكما تشاء، وفي مكان لن تستطيعون رؤيته”.

بعد أن رصدت “المفكّرة القانونيّة” في الجزء الأوّل من هذا التحقيق غياب الدولة عن معوّقي الرابع من آب، تخصّص هذا الجزء لتنقل قصص عدد من الضحايا الذين يعيشون الرابع من آب يوميًا مع إعاقاتهم المستجدّة.

أسينات فوّاز (11 عامًا)

“كانت تضحك وتلعب، منذ لحظة الانفجار لم تتكلّم، ولم تضحك، وإذا حدّثها أي شخص تخفض رأسها ولا تنظر إلى عينيه، فقدت القدرة على التواصل بالكلام والنظر، ترتعب بشكل دائم، أشعر أنّها في حالة خوف وقلق مستمرّة”.

“لم أسمع صوتها منذ لحظة الانفجار، صرخت حينها خوفًا، ومن يومها فقدت القدرة على النطق” تقول والدة أسينات فوّاز الطفلة التي أصيبت في تفجير 4 آب، إصابة زادت حالتها سوءًا، وأفقدتها قدرتها على النطق والتواصل مع الآخرين.

وُلدت أسينات فوّاز (11 عامًا) تُعاني من ضمور عضلي يُعيق قدرتها على الحركة، ويتطلّب علاجًا ومتابعة بشكل مستمر، ولكنّ عائلتها كانت قادرة على التأقلم مع وضعها ولو بصعوبة. “كانت الأمور تسير بشكلّ شبه مقبول، تأمين الأدوية كان مقدورًا عليه، وكانت وزارة الشؤون تتكفّل بالحفاضات والكرسي كون أسينات تحمل بطاقة معوّق، وكانت وزارة الصحة تغطي جزءًا من تكلفة العلاج تحديدًا الذي يحتاج دخول مستشفى، الوضع كلّه انقلب رأسًا على عقب لحظة الانفجار، وكذلك في ظلّ الانهيار الاقتصادي” يقول والدا أسينات.

في الرابع من آب وقبل الانفجار بدقائق أجلست والدة أسينات ابنتها على أرض منزلهما القائم في منطقة برج حمّود، لتلعب معها، دوّى صوت الانفجار، اهتزّ المنزل وتطاير الزجاج في كل مكان، وقعت أسينات على ظهرها هي التي لا تستطيع حمل جسدها وتصويب وضعها وحدها، سارعت الأم إلى احتضان طفلتها التي لم تكفّ عن البكاء لساعات طويلة، جلستا في إحدى الزوايا بانتظار زوجها الذي عاد مسرعًا من عمله، وعلى الفور تركا المنزل. لم يظهر على أسينات أيّ ندوب وظنّ والداها أنّها على ما يرام، إلّا أنّ صمتها ليوم كامل دفع والديها لأخذها إلى المستشفى.

“قال الطبيب إنّ أسينات تُعاني من صدمة تسبّبت بفقدانها القدرة على النطق، وأنّها بحاجة لجلسات علاج نفسي ونطق وعلاج حسّي حركي وفيزيولوجي، وهي كانت تتابع بعضها في السابق، كما أجرينا لها صورًا بيّنت أنّها أصبحت تعاني من التواء حاد في العمود الفقري يصل إلى 90%”، يقول والد أسينات.

عندما دخلنا المنزل كانت أسينات ممدّدة على الكنبة تحمل هاتفًا محمولًا وتقلّب فيه بحثًا عن مقاطع فيديو تحبّها، تنتقل من واحد إلى آخر بصمت تام، وفي الجهة المقابلة ثلاث مراوح يحرص والداها على تشغيلها بشكل مستمر علّها تقيها حرّ الصيف في منزلهما الكائن في منطقة مكتظّة. تحوّل الهاتف إلى وسيلة تسلية أساسيّة لأسينات بعد إصابتها بتفجير 4 آب، فقبله كانت تلعب مع الأطفال القريبين منها ومع والدتها، كانت تتفاعل وتضحك، أمّا اليوم فقد باتت غير قادرة على التواصل بالكلام، ولا حتى بالعيون، ولا تبتسم أبدًا. “كانت تضحك وتلعب منذ تلك اللحظة لم تتكلّم، ولم تضحك، وإذا حدّثها أي شخص تخفض رأسها ولا تنظر إلى عينيه، ترتعب بشكل دائم عن سماع صوت طيران أو صوت قوي، أشعر أنها في حالة خوف وقلق مستمرّة”. تقول والدتها.

في الفترة الأولى بعد التفجير تابعت أسينات جلسات علاج نفسي لكنّها وبسبب ارتفاع الكلفة لم تكمل مشوار علاجها النفسي “كلفة الجلسة 30 دولارًا، لا أستطيع تحمّلها، هذا فضلًا عن أجرة الطريق وأنا لا أملك أصلًا سيّارة، في البداية تكفّلت جمعية بالأمر ثمّ توقفت” يقول والدها. تمامًا كما توقّفت أسينات عن جلسات العلاج النفسي توقّفت أيضًا عن جلسات علاج الحسّي الحركي والنطق، وحدها جلسات العلاج الفيزيائي مستمرة لأنّ إحدى الجمعيات تتكفّل بتكلفتها.

بسبب سقوطها على الأرض لحظة التفجير احتاجت أسينات إلى عمليّة جراحيّة بلغت كلفتها بحدود أربعة آلاف دولار تكفّل بها والداها. أسينات أيضًا، بسبب وضعها الصحي الذي تفاقم بعد الانفجار، تحتاج إلى مجموعة من الأدوية (بحدود 5 أدوية معظمها يومي) تتجاوز كلفتها الشهرية 10 ملايين ليرة، كما أنّها بحاجة إلى استخدام جهاز يساعدها على التنفّس لا يعمل من دون كهرباء ما أجبر والدها على الاشتراك بـ 3 أمبيرات تكلفتها 57 دولارًا شهريًا. كما أنّ أسينات تحتاج إلى دخول متكرّر إلى المستشفى لا تغطّي منه وزارة الصحّة إلا جزءًا بسيطًا جدًا. وتروي الوالدة أنّ ابنتها دخلت المستشفى قبل أقل من شهر، وكانت الفاتورة بحدود ألف دولار، ولم تسمح المستشفى لهم بإخراج أسينات حتى تُدفع الفاتورة، “أبقوها يومًا إضافيًا حتى تأمين 500 دولار ودفعنا كلفة السرير لليلة إضافيّة” تضيف والدتها.

بطاقة المعوّق، وتغطية وزارة الصحّة لبعض العلاجات أصبحتا حبرًا على ورق فلم تستطع أسينات كما باقي الضحايا الاستفادة منهما بعد تفاقم وضعها إثر تفجير 4 آب، الأمر الذي زاد معاناتها كشخص معوّق همّشته أصلًا سياسات الدولة. فأسينات وقبل التفجير، كانت محرومة من حقّها في التعلّم والاندماج، إذ ذهبت إلى إحدى المؤسّسات المعنية لفترة قصيرة لأنّ أحد الخيّرين تكفّل بالأمر، وبعدها لم يتمكّن من الاستمرار، فنُقلت إلى مؤسّسة يستطيع والداها تحمّل كلفتها، ولكنّهما قرّرا التوقّف عن إرسالها إلى المؤسّسة بسبب الإهمال “كانت في مؤسسة معروفة، اضطررنا إلى نقلها إلى مؤسّسة أخرى، لم يعتنوا بها وتعرّضت لمشكلة في الباص اضطررنا لنقلها إلى المستشفى على أثرها، فقرّرنا في النهاية إبقاءها في المنزل” يقول الوالد.

يعمل والد أسينات حاليًا على عربة لبيع الخضار بعدما فقد عمله بسبب الأزمة الاقتصاديّة، ولكنّه يفكّر حاليًا في بيع العربة مصدر رزقه الوحيد وذلك بهدف سداد ديون تراكمت عليه بسبب العلاجات التي احتاجتها ابنته.

حاليًا تحتاج أسينات إلى جهاز لرجلها تكلفته تصل إلى 700 دولار وإلى أنبوب سعره حوالي 8 ملايين ليرة وإلى الكثير الكثير من الأمور كما يقول والداها، ولكنّ الهمّ الأكبر بالنسبة إليهما إعادة البسمة إلى وجهها واستعادة قدرتها على الكلام. “كلّ شيء عبؤه محمول، ولكنّ غياب البسمة عن وجهها وعدم تواصلها معنا يكسرنا كلّ يوم، فليأخذوا كلّ شيء ويعود صوت أسينات وضحكتها”. يقول الوالدان.

لا يأمل والد أسينات خيرًا في موضوع الوصول إلى العدالة، فبرأيه هذه السلطة قادرة على إحباط أي تجمّع أو مطلب محق “تمامًا كما حصل في انتفاضة 17 تشرين” ولكنّه يعتبر المحاسبة أساسًا ليس لإرجاع حقّ ابنته، فحقّها لن يرجع برأيه، إنما “تحقيق العدالة يُشعرنا أنّنا نعيش في كنف دولة وليس عصابة، والدولة تعطي أبناءها حقوقهم، فالعدالة الخطوة الأولى للعبور نحو الدولة”.

مريم حجازي (54 عامًا)

“كنت بحالي، أعمل وأعيل بناتي الأربع حتى لحظة الانفجار، يا ريتني متّ ذلك اليوم ولم أر نفسي على هذه الحال، يوصلونك إلى حدّ تحفر معه قبرك بيديك، لا نريد منهم طعاما ولا شرابا ولا مساعدة، فليُعيدوا لنا صحّتنا التي أخذوها ونحن نتكفّل بالباقي”

لم يكن ليخطر ببال مريم حجازي (54 عامًا) أنّ فنجان قهوة سيغيّر حياتها، فيوم الرابع من آب قرّرت مريم وبعد انتهاء عملها، زيارة أختها في بيتها في منطقة خندق الغميق. وبينما كانتا تحضّرا القهوة سمعتا صوت انفجار، خرجت مريم إلى الشرفة لتستطلع مصدر الصوت، وما هي إلى ثوان حتّى دوّى انفجار قوي وطارت مريم من عصفه أمتارًا داخل المنزل، ونقلت بعدها إلى المستشفى حيث عرفت أنّها فقدت عينها اليمنى بسبب شظايا الزجاج، وأنّ يديها أصيبتا أيضًا.

في المستشفى أخبر الطبيب مريم أنّها بحاجة إلى عمليّة جراحيّة، ليس لاستعادة نظرها وإنّما لزراعة عين اصطناعية. تواصلت مريم مع وزارة الصحة وأجرت العمليّة الجراحيّة بعد أربع أشهر من الإصابة على حساب الوزارة أو عبر “تأمين شيك مصرفي من الوزارة باسم المستشفى” كما تخبرنا.

مرّت ثلاث سنوات على الإصابة ورحلة علاج مريم مستمرّة، فالعين الاصطناعيّة تحتاج إلى متابعة وإلى تنظيف مستمرّين، كما أنّها باتت حاليًا بحاجة إلى تغييرها منعًا لحدوث أي مضاعفات، ولكنّ مريم لا تتابع رحلة العلاج هذه لكلفتها العالية التي لا تستطيع تحمّلها ولا تزال تستخدم العين نفسها: “لا أستطيع تحمّلها، أعاني من التهابات، لا أضعها في المنزل، هي تحتاج إلى تغيير والكلفة تتجاوز ألفي دولار أميركي، وأنا كلفة الشاش لا أستطيع تحمّلها فكيف بعمليّة”.

عين مريم اليسرى بدأت تتأثّر أيضًا بسبب إهمال العلاج، وهي مهدّدة بفقدان بصرها كلّيًّا إن لم تتابع علاجها، كما أنّ يديها المتضرّرتين تزداد حالتهما سوءًا. “فقدت بصري في عيني اليمنى، واليسرى على الطريق ولا سيّما أنني مريضة سكري، أنا أتابع علاجي من فترة إلى أخرى، ولكن لا حلّ، أحتاج إلى زراعة عين جديدة وإلى عملية جراحية”.

على الرغم من تدهور حالة نظرها ويديها، تعتبر مريم وحسب المتاح، الأولويّة لدوائها الأساسي “الإنسولين” الذي يكبّدها شهريًا حوالي 10 ملايين ليرة. بالإضافة إلى كلفة دواء السكري تحتاج مريم إلى شاش ومعقم لعينها وإلى قطرة أوقفت استعمالها منذ فترة بعدما ارتفع سعرها من 10 آلاف ليرة إلى مليون ليرة.

“كنت بحالي، أعمل وأعيل بناتي الأربع حتى لحظة الانفجار، يا ريتني متّ ذلك اليوم ولم أر نفسي على هذه الحال، يوصلونك إلى حدّ تحفر معه قبرك بيديك، لا نريد منهم طعامًا ولا شرابًا ولا مساعدة، فليُعيدوا لنا صحّتنا التي أخذوها ونحن نتكفّل بالباقي” تقول مريم متسائلة عن الذنب الذي اقترفته هي وآلاف الضحايا لتتحوّل حياتهم إلى جحيم.

قبل إصابتها كانت مريم تعيش في بيت متواضع في منطقة خندق الغميق، بيت حوّلت إحدى غرفه إلى مطبخ تُعدّ فيه الطعام وتبيعه لعدد من الموظفات والموظفين. كانت تُمضي وقتها بين رعاية بناتها وتأمين قوتهنّ وقوتها، فهي المسؤولة عنهنّ بشكل أساسي بعد انفصالها عن زوجها قبل أكثر من 14 عامًا.

يوم الانفجار تضرّر بيت مريم وبالتالي مطبخها، وكان من الممكن أن تستعيده، إذ تواصلت معها إحدى الجمعيّات، ولكنّ صحّتها تمنعها من العمل. “كيف بدي اشتغل بعين واحدة وأنجأ بشوف فيها، وبإيدين لا يساعدانني”.

خسرت مريم مصدر رزقها ولم تعد قادرة على دفع إيجار منزلها الذي كان مليون ليرة وأصبح 200 دولار، فانتقلت مع بناتها الأربع للعيش في منزل أختها، وتحوّلت من معيل إلى العائلة إلى “عبء على بناتي، أنا من يجب أن يكون المعيلة والسند، كنت أركض وراءهنّ بحب وفرح، واليوم يركضن ورائي وهنّ معيلي وسندي”.

لا تقوى مريم عند الحديث عن بناتها على منع نفسها من البكاء، فتحوّل ابنتها البالغة من العمر 22 عامًا إلى معيلة للعائلة منذ 3 سنوات يكسر خاطرها ويوجعها أكثر من إعاقتها. تروي مريم كيف تعمل ابنتها بدوامين لتأمين احتياجات والدتها وأخواتها الثلاث (توأم 16 عامًا، وابنة 13 عامًا)، لكنّ دمعة مريم سرعان ما تتحوّل إلى بسمة بالكاد تُرى فتقول “ما يُطَمئن قلبي أنّها مصرّة على إكمال تعليمها الجامعي، تصرّ على تغيير واقعنا، تحرص على إكمال دراستها وهدفها واحد وهو السفر، وأخذنا نحن عائلتها إلى مكان أفضل، إلى بلد تعيش فيه حياتها المحرومة منها منذ سنوات”.

تستدرك مريم وتضيف: “أفكّر أحيانًا لمن سيبقى هذا البلد، بالطبع ليس لنا، خرجت لأشرب فنجان قهوة فتنقلب حياتي بسبب استهتار مسؤولين، ما ذنبي؟ ما ذنب بناتي؟ أي نوع من الأوطان لبنان؟ وأي نوع من البشر يحكمنا؟ أيعرفون أننا أموات أحياء؟ أيعرفون أنّ حياتنا انتهت؟ أيعرفون أنّني لا أنظر إلى نفسي في المرآة، لماذا لا يسمعون صراخنا، كيف ينامون ليلًا؟”.

على الرغم من اليأس في كلام مريم إلّا أنّها تصرّ على المطالبة بحقها فهي تُشارك في معظم التحرّكات التي تُنظّم للمطالبة بالعدالة لضحايا التفجير. “يجب أن نستمرّ بالصراخ، نحن أصحاب حقّ، وحقّنا سيعود إلينا” تكرّر مريم، مضيفة: “يريدوننا أن نصل إلى مرحلة الإحباط، بعضنا وصل، وبعضنا لا يزال يكمل طريقه إلى العدالة، لا بدّ أن نصل يومًا”.

سالم بكري (43 عامًا)

“2700 دولار تمنعني من استعادة قدرتي على المشي، لا أريد سوى أن أمشي، أن أقطع حاجز الغرفة، إذا كانت كلفة البتر أقلّ من زراعة العظم سأبترها، أقلّه سأتمكّن حينها من السير ولو على عكّاز، وسأتخلّص من الآلام ومن مشهد الدم والقيح الذي يخرج من رجلي يوميًا”.

ثلاث سنوات مرّت على تفجير 4 آب، وسالم بكري (43 عامًا) ممدّد على سريره، حبيس غرفة لم يغادرها إلّا مرّات قليلة لا يتجاوز عددها أصابع اليد، وبسيّارة للصليب الأحمر تقلّه لإجراء عمليّة جراحيّة أو مراجعة طبيّة وتُعيده إلى سجنه.

لا يذكر سالم كيف أصيب، ولا أين، ولا حتى السبب الذي جعله يتواجد في مكان قريب من المرفأ يوم الرابع من آب 2020، وهو الذي يعمل في منطقة الشويفات حيث يُقيم. كلّ ما يذكره أنّه استيقظ ليجد نفسه في مستشفى مغطى بالشاش ولا يستطيع التحرّك، وأنّه عندما سأل عن سبب تواجده في هذا المكان قيل له إنّه تعرّض لحادث.

“لم أكن أتذكّر شيئًا، قالوا لي أنّ اسمي سالم وأنّني مواليد العام 1980، كان حولي أشخاص لا أعرفهم أخبروني أيضًا أنّهم أخوتي” يقول سالم الذي لا يزال حتّى اللحظة لا يذكر الكثير عن حياته قبل التفجير، فذاكرته لم تعد إليه بشكل كامل، وإن كانت تتحسّن مع الوقت حسب ما يخبرنا.

أمضى سالم شهرًا ونصف الشهر في المستشفى أجرى خلالها عمليّة جراحيّة في رأسه “أخبروني لاحقًا أنّني كنت بين الحياة والموت، وأنني أصبت في تفجير حصل بالمرفأ، وأنّ الإصابة في نصفي الأيسر، يعني رأسي وعيني ووجهي ورجلي”، يخبر سالم.

خرج سالم من المستشفى وهو بحاجة إلى عمليّات جراحيّة في رجله، أجّل إجراءها أشهرًا حتى توفير المال وكانت حالة رجله تزداد سوءًاـ. حتى اليوم أجرى 4 عمليات جراجيّة في رجله، زرع عظمًا ووضع جهازًا وأسياخًا. تكفّل أخوته بتكلفة أوّل عمليتين فيما تكفّلت إحدى الجمعيات بالعمليّتين اللاحقتين.

لكن للأسف لم تمكّن كلّ تلك العمليات سالم من المشي مجدّدًا، فهو لا يزال بحاجة إلى عمليّة أخرى يزرع عبرها مزيدًا من العظم، إلّا أنّ كلفة العمليّة التي حدّدها الطبيب بـ 2700 دولار تُعيق سالم من إجرائها. “2700 دولار تمنعني من استعادة قدرتي على المشي، لا أريد سوى أن أمشي، إذا كانت كلفة البتر أقل من زراعة العظم سأبترها، أقلّه سأتمكّن حينها من السير ولو على عكّاز، وسأتخلّص من الآلام غير المحتملة، ومن مشهد الدم والقيح الذي يخرج من رجلي يوميًا”.

عين سالم اليسرى أيضًا بحاجة إلى عمليّة جراحيّة فهو لا يرى فيها بشكل واضح، وذاكرته بحاجة إلى متابعة أيضًا لاسترجاعها، وفكّه أيضًا بحاجة إلى علاج فهو لا يقوى على مضغ الطعام بشكل جيّد، إلّا أنّ همّ سالم الوحيد حاليًا الخروج من غرفته، إذ لم يعد يحتمل بقاءه ممدًا على السرير في غرفة لا تصلح للعيش أصلًا، سقفها منخفض وحارّة جدًا، لا يوجد فيها شرفة أو شبّاك. “أريد أن أمشي، أريد أن أقطع حاجز الغرفة، أن أنزل الدرج، أنظر إلى الدرج من بعيد وأبكي أحيانًا، ثلاث سنوات مرّت طويلة جدًا، أيّامي خارج التوقيت الذي تعرفونه لا بداية ولا نهاية” يقول سالم متحدثًا عن ألم لا يٌحتمل خاصة ليلًا، ما يدفعه إلى أخذ المسكّنات ومضادات الالتهاب بشكل متواصل. ويتحدّث عن عدم قدرته على النوم والعرق يبلّل فراشه ليزيد معاناته، عن شعور بالضيق والملل إلى حدّ الاختناق.

يعرف سالم أنّه بحاجة إلى دعم نفسي ولكنّه يتساءل عن جدوى هذا العلاج وهو حبيس غرفة وشعور بالعجز “ماذا سينفع العلاج هل سيجعل هواء مروحتي أكثر برودة، هل سيمكّنني من نزول الدرج، العلاج النفسي يأتي في مرحلة أخرى ربما، أريد أن أمشي، حتى ذاكرتي لا أريدها أن تعود لا أريد أن أتذكر شيئًا، ربما فقدان الذاكرة لصالحي”.

لا يتابع سالم الأخبار ولا سير التحقيقات، فتلفزيونه لا يعمل ولم يصلحه، وعندما يرى خبرًا على الهاتف صدفة، يرى أشخاصًا لا يتذكر أسماءهم، أشخاصًا يتبادلون الاتهامات ويشنّون حروبًا على بعضهم البعض، فيشعر بأنّ هؤلاء يعيشون في عالم لا يشبه عالم الضحايا، كما يقول. ولكن رغم كلّ هذا، يؤمن سالم بأنّ تحقيق العدالة آت وإن لم تكن عدالة الأرض فعدالة السماء.

ميخائيل يونان (52 عامًا)

“”4 آب لم ينته بعد، مع كل خطوة أشعر فيها بالألم وصعوبة التنقّل أعيش 4 آب، مع كلّ صوت تصرخه ابنتي خوفًا أعيش 4 آب، في كلّ مرّة تعيقني صحّتني عن متابعة عملي، في كلّ مرّة اتذكر عدم قدرتي على معالجة ركبتي وسوء حالتها أعيش 4 آب، نحن منسيّون من الدولة، ولكنّنا لن ننسى حقّنا عليها”.

بصوت هادئ يُخبر ميخائيل يونان (52 عامًا) عن حاله اليوم، عن ألم لا يٌحتمل وحاجته لعمليّة جراحيّة كي لا يخسر رجله، عن عدم قدرته على العمل كالسابق وعن معاناة لا يزال يعيشها يوميًا بعد ثلاث سنوات من إصابته في تفجير المرفأ.

يروي ميخائيل قصّته مع إصابته، والابتسامة لا تفارق وجهه، يبتسم حتى حين يضغط على ركبته ليسكّن وجعًا يبدو غير محتمل. “نعم تؤلمني كثيرًا خاصة ليلًا، ولكنّني اعتدتّ على الأمر” يقول ميخائيل، مشيرًا إلى ركبته ويضيف: “لم ينته 4 آب، مع كل خطوة أشعر فيها بالألم وصعوبة التنقّل أعيش 4 آب، مع كلّ صوت تصرخه ابنتي خوفًا أعيش 4 آب، في كلّ مرّة تعيقني صحّتني عن متابعة عملي، في كلّ مرّة أتذكر عدم قدرتي على معالجة ركبتي وسوء حالتها أعيش 4 آب، نحن منسيّون من الدولة، ولكنّنا لن ننسى حقّنا عليها”.

يحاول ميخائيل التعايش مع ألمه ولكنّ هذا التعايش يعني عمليًا سوء حالته الصحيّة، فإصابة ركبته التي تجعله يجرّ رجله حاليًا قد تتسبّب له بعجز كامل عن المشي، فهو بحاجة إلى عمليّة جراحيّة وزراعة “بروتيز” لا تقلّ كلفته عن 4 آلاف دولار، هذا عدا عن كلفة المستشفى وأجرة الطبيب. “لا أملك هذا المبلغ ولا أستطيع تأمينه، أعرف أنّ وضعي الصحي يسوء، وأنني قد أخسر رجلي، ولكن لا حلّ أمامي” يقول ميخائيل.

في الرابع من آب 2020، كان ميخائيل متجهًا إلى الأشرفيّة لتصليح جرّة غاز في أحد المنازل في المنطقة، وما أن ركن الفان حتى سمع صوت انفجار، ظنّ للوهلة الأولى أنّ الفان الذي ركنه والذي يحمّل عليه الغاز قد انفجر، نظر إلى جرّات الغاز وجدها على حالها، نظر حوله فرأى دمارًا ودخانًا وجرحى وقتلى. “تصوّرت أنّها قنبلة نوويّة، أنّ حربًا عالمية وقعت، لا أعرف، هذا ما خطر ببالي لحظتها”.

ركض ميخائيل محاولًا الهرب من خطر لا يعرف مصدره فوقع على الأرض وأصيبت ركبته، بدأ يشعر بألم شديد في ركبته، ذهب إلى المستشفى القريب، ضمّد جروحه وعاد مسرعًا إلى منزله ليتفقّد عائلته بعدما عرف أنّ انفجارًا حصل وبعدما استوعب المدى الذي طاله الانفجار.

ظنّ ميخائيل أنّ إصابته بسيطة رغم الألم الذي كان يشعر به، لم يذهب إلى المستشفى خوفًا من كورونا حينها وأيضًا تفاديًا لدفع تكاليف لا يستطيع تحمّلها. بعد أربعة أشهر من إصابته بات ميخائيل غير قادر على طي ركبته، وأصبح لا يستطيع المشي إلّا إذا جرّ قدمها، ذهب إلى الطبيب ليفاجأ بأنّ لديه تلفًا في المفصل وأنّ رجله مهدّدة بالشلل ما لم يُجر عملية جراحية.

يعتمد عمل ميخائيل، وهو موزّع غاز، على أمرين اثنين، “فان” يحمّل عليه جرار الغاز، وقوّة جسديّة تُعينه على حمل جرّة الغاز والصعود بها على الدرج لإيصالها إلى الزبائن. إلّا أنّ هذين الأمرين لم يعودا كما السابق. “الفان كان قديمًا ولكنّني كنت أُداريه وكان يًيسّر لي أموري، تضرّر بشكل كبير إثر الانفجار، عملت عليه لفترة بلا زجاج وبلا أبواب، كنت مضطرًا، لم يصمد فهو بحاجة إلى تصليح، أهملت تصليحه لأسباب ماديّة، واليوم أحمّل جرار الغاز بسيّارة رينو كانت للمنزل، 4 جرّات فقط على المقعد الخلفي” يقول ميخائيل، ويكمل ليخبرنا عن صحته “ليت الأمر اقتصر على الفان، أنا لم أعد أقوى على العمل كالسابق، عادة كنت أحمّل وفي الفصول التي يقلّ بها العمل 30 جرّة غاز كل يومين، حاليًا لا أحمّل أكثر من 10 جرار في الأسبوع، أنا بالكاد أستطيع المشي، فكيف بحمل جرة الغاز والصعود بها”.

كلّ مساء وحين يعود ميخائيل إلى منزله من العمل يجد نفسه وجهًا لوجه مع الألم الذي تناساه نهارًا، يُداويه بمضاد التهاب بات يأخذه بشكل مستمر ما يؤثّر أيضًا على صحته. “أعرف أنّ ما أقوم به ليس صحيّا ولكن الوجع غير محمول، كما أنني لا أستطيع التوقف عن العمل، لديّ عائلة، وكلّ همي تأمين مستقبل أفضل لابنتي الوحيدة، تعثّرت في السنتين الماضيتين في دفع قسط مدرستها، ولكنّ أحد المقربين تكفّل بالأمر، كلّ ما أريده مستقبلًا أفضل لها”.

لا يقف ألم ميخائيل على ركبته أو فقدانه القدرة على العمل إنّما يشعر به أيضًا مع كلّ صرخة تصرخها ابنته (15 عامًا) كلّما سمعت صوتًا وكلّ مرة تنهار فيها بالبكاء. “ابنتي تابعت علاجًا نفسيًا على حساب إحدى الجمعيات لفترة قصيرة، طبعًا هي بحاجة لمتابعة العلاج ولكنّه مكلف”.

يؤمن ميخائيل في القضاء كسبيل للعدالة وإن كانت التدخّلات السياسيّة تُشعره بالإحباط. ولا يتوانى عن المشاركة في التحرّكات التي تطالب بحقوق ضحايا تفجير 4 آب، فهو يعتبر أنّ تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة والمحاسبة، تُعيد له بعضًا من حقّه. “المحاسبة ستجعلني أشعر بالأمان على مستقبل ابنتي، وبأنّها ستعيش في بلد لا يشبه ذلك الذي عشنا به، ستعيش في بلد أكثر أمانًا، ولن تمرّ بما مررنا به” يقول ميخائيل.

ميرنا حبّوش (39 عامًا)

“حتى اللحظة لا تفارقني نظرة ابني حين حملته في المستشفى، نظرة لا أعرف تفسيرها ولكنّها مؤلمة جدًا، هل كان عاتبًا عليّ لأنّني اصطحبته معي وبالتالي عرّضته للخطر، هل كان موجوعًا من كثرة الجروح، أمّ أنّه ببساطة خاف حين نظر إلى وجهي ورأى عيني التي كانت الناس تدلّ عليها وأنا في طريقي إلى المشفى”.

توصينا ميرنا حبّوش (39 عامًا) السيّدة التي فقدت عينها وتضرّرت يدها إثر إصابتها بتفجير 4 آب، بأن نروي قصّتها بإيجابيّة. “صحيح نحن ضحايا، وقصص الضحايا تحمل أسى وآلامًا، لكنّنا أصحاب حق وبالتالي أقوياء”، تقول وتضيف:” الجرح لا يوجع إلّا صاحبه، وما أخذ منّا كضحايا لن نسترجعه، وآلامنا ووجعنا ليس ما تسمعونه منّا، وما تكتبونه، وجعنا تُلخّصه فقط لحظة ما نضع رأسنا على المخدة، حين نختلي بأنفسنا، ونترك لأرواحنا المجال أن تتنفّس الصعداء، بعيدًا من كلّ ما من حولنا”.

تشير ميرنا إلى ساعة معلّقة على الحائط توقّفت عقاربها عند السادسة والسبع دقائق وتقول: “حياتي قبل هذا التوقيت لا تشبه بعده، كنت شخصًا يرى بعينيه الاثنتين، ويتابع أموره بيدين اثنتين، اليوم أنا شخص مختلف، أعيش الرابع من آب في كلّ تفصيل من حياتي، حين أخطئ بالحسابات في عملي، حين أقود سيّارتي، حين أطبخ، حين ينظر الناس إلى عيني والأصعب في كلّ تفصيل أعيشه مع ابني، أمّا رحلة علاجي فرواية أخرى”.

يوم الرابع من آب 2020 وعند الساعة الخامسة والنصف تقريبًا ذهبت ميرنا لإحضار علبة حليب لطفلها من إحدى الصيدليات في منطقة مار مخايل. خرجت من منزلها الكائن في منطقة الكرنتينا، وما أن وصلت إلى الشارع الموازي لمرفأ بيروت حتى بدأت تسمع أصوات مفرقعات، وترى نارًا تخرج من المرفأ. “لا يمكن وصف النار، شعرت بشيطان يخرج من المرفأ، استشعرت بخطر وخوف، استدرت نحو ابني الذي كان يجلس في كرسيّه خلفي، وضعته في حضني وحاولت الهرب، كان الانفجار أسرع، طارت سيارتي وارتطمت بحاجز على الأتوستراد”. تقول ميرنا.

فتحت ميرنا باب السيّارة وهي بالكاد ترى، ظنّت أنّ طفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا قد مات، ولكنّ بكاءه طمأنها. “شددته إلى صدري، وبدأت أمشي، أسمع أنين أناس من حولي، أسمع كلمة ساعدوني، أدوس على الزجاج، أقع وأقوم، أحاول تلمّس طريقي لأنّني لم أكن قادرة على رؤية أيّ شيء”.

بعد دقائق بدأت ميرنا ترى ولو بشكل جزئي، التقت برجل تعرفه، أخذ ابنها وذهب به إلى المستشفى على دراجة ناريّة. أكملت ميرنا سيرها وهي تشعر بنار تخرج من إحدى عينيها وترى عظام يدها وقد خرجت من مكانها. نقلتها إحدى السيّارات إلى المشفى حيث ابنها.

“حتى اللحظة لا تفارقني نظرة ابني حين حملته في المستشفى، نظرة لا أعرف تفسيرها ولكنّها مؤلمة جدًا، هل كان عاتبًا عليّ لأنّني اصطحبته معي وبالتالي عرّضته للخطر، أم كان موجوعًا من كثرة الجروح، أمّ أنّه ببساطة خاف حين نظر إلى وجهي ورأى عيني التي كانت الناس تدلّ عليها وأنا في طريقي إلى المشفى” تقول ميرنا.

بعدما اطمأنّت ميرنا على ابنها، كشف طبيب على عينها، وأرسلها مباشرة إلى مشفى العيون في أنطلياس حيث أجرت عملية جراحية لعينها وقُطّبت يدها وأبقوها إلى اليوم الثاني، اليوم الذي أخبرها فيه الطبيب بأنّها خسرت عينها، كما عرفت بعد أيام بأنّ أوتار يدها ممزّقة وتحتاج إلى علاج طويل أيضًا.

كانت هذه العمليّة الجراحيّة الأولى لميرنا وأجرتها على حساب التأمين. وبعد أربعة أشهر من الإصابة احتاجت ميرنا إلى عملية جراحية ثانية لم تعترف بها وزارة الصحة كونها مسجّلة في الضمان الاجتماعي الذي يغطي 80% ولكن على سعر الصرف الرسمي، فاضطرّت إلى دفع الفرق من حسابها الخاص. لم يقف الأمر عند هذه العمليّة أيضًا إذ أجرت ميرنا تسع عمليات لعينها حتّى اليوم من ضمنها عملية زرع قرنيّة، بلغت كلفة العمليات حوالي 7 آلاف دولار و300 مليون ليرة، دفعت قسمًا من المبلغ من حسابها الخاص والقسم الآخر تكفّلت به جمعيات أهليّة.

رحلة علاج عين ميرنا لم تنته بعد، فلا يزال هناك 16 قطبة تحتاج إلى فك، وإلى مراجعات شهرية تكلّفها ما بين 40 و80 دولارًا، وبعد الانتهاء من فك القطب، ستبدأ ميرنا رحلة أخرى إذ إنّ جسمها رفض القرنيّة وبالتالي هي بحاجة لزراعة واحدة جديدة.

رحلة العلاج هذه مرهقة لميرنا ماديًا ونفسيًا وجسديًا “في كلّ مرة أدخل المستشفى، أتعرّض للتخدير، أنزف حتى صرت أعاني من فقر الدم، هذا عدا الجهد النفسي، وتفكيري بالمبلغ الذي سأتكبدّه وكيف سأقوى على تأمينه”، تقول ميرنا، مضيفة: “كلّ هذا عدا الأدوية التي احتاجها يوميًا ورحلة علاج يدي التي لا يمكن إخراج كلّ الزجاج منها، ولن تعود إلى سابق عهدها، رغم متابعتي جلسات علاج فيزيائي على حساب جمعيات أهلية وفي السابق مجانًا في مستشفى أوتيل ديو”.

لا تزال ميرنا تتابع عملها كمحاسبة في إحدى الشركات ولكنّها تواجه صعوبة في إتمام بعض المهام “التقرير الذي كان يتطلّب مني عشر دقائق أنهيه اليوم بساعة أو ساعتين، أعيد التدقيق به مرارًا تجنّبًا لأي خطأ يمكن أن يحصل بسبب خسارة نظري بعيني اليمنى، الحمدالله صاحب العمل خلوق، غيري من الضحايا فقد عمله”. تقول.

كلّ معاناة ميرنا في عملها وفي رحلة علاجها وتكلفتها تبدو لها أقلّ بكثير من شعورها بالذنب تجاه ابنها الذي لا تزال الندوب على وجهه شاهدة على ما تعرّض له ذلك اليوم. لم يتقبّل ابن ميرنا شكلها الجديد وكان يرفض الاقتراب منها لفترة أشهر ما دفعها إلى استشارة اختصاصيين وتعاونوا معًا على تخطي الأمر. “لم يكن الأمر سهلًا، موجع جدًا أن يرفضك ابنك، وموجع أن تعرفي أنّ ابنك يضع يده على العين اليمنى للأطفال معه في الحضانة، بالنسبة له كان يجب أن يكون الجميع مثل والدته بعين واحدة”.

لم تستسلم ميرنا وتابعت دعمًا نفسيًا واجتماعيًّا حتى بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها في ما خصّ علاقتها بطفلها: “اعتاد على الأمر، حتّى أنّه حين يركض ليقبّلني يقبّل خدي الأيسر حتى لا يؤذي عيني اليمنى بأي حركة عن طريق الخطأ” تقول مبتسمة ولكنّها تُضيف مستدركة “ليم تعد كلّ الأمور إلى طبيعتها، لا أزال لا أستطيع مشاركته الكثير من التفاصيل، عيني لا تتحمّل الشمس فلا أستطيع مشاركته العديد من الأنشطة”.

تغيّرت حياة ميرنا وهي ليست على ما يرام، فهي حتّى اليوم لا تقوى على أن تتصوّر من دون نظّارة شمسيّة، ولا تغفو لها عين إذا كانت شبابيك البيت مغلقة، تفتحها في عز البرد، وأيضًا هي لا تزال تهرع خوفًا وتحتضن ابنها بشدّة عند سماع أي صوت قوي يذكّرها بالتفجير، وتقول إنّها تمنّت الموت على أنّ تعيش ما تعيشه، ولكنّها تؤكّد رغبتها في إكمال الطريق. “4 آب نفق وفي الآخر لا بد من ضوء”، تقول.

تحاول ميرنا تخطّي كلّ المعوّقات تفرح بأي نشاط مشترك مع ابنها، بكلّ تفصيل تٌنجزه حتى ولو كان بسيطا، تحاول النظر إلى ما تستطيع فعله وليس إلى ما لا تستطيعه، حتى أنّها بدأت تُعطي محاضرات لطلاب عن التعامل مع الصعوبات في الحياة، وتحاول نقل تجربتها، بإيجابيّة، ولكن أيجابيّة لا تخلو من الواقعية وحتى من السخرية السوداء وخفّة الدم التي تبدو واضحة في شخصيّة ميرنا حتى وهي تتحدّث عن مأساتها.

أمل ميرنا في تحقيق العدالة يجعلها أكثر قوّة، وهي تشارك في التحرّكات المطالِبة بالعدالة للضحايا، وتصرّ على الذهاب إلى الآخر في الدفاع عن حقّها وتؤكّد بأنّها ستخبر ابنها وتوصيه بأخذ حقّها في حال لم تستردّه وهي على قيد الحياة. “قضيّتنا لن تنته وإن متنا، العدالة مهمة جدًا بالنسبة لي، بأي منطق أذهب لأحضر حليبًا لطفلي فتتبدّل حياتي، كانوا يعلمون بخطورة المواد وأبقوها هناك، يجب أن يحاسبوا، حقنا كضحايا وحقي أن أعرف من المسؤول وحقّي أن أرى محاسبته، وحقّي بالتعويض ليس منّة من أحد”.

سامي سليم (81 عامًا)

“كنت شمّ الهوا شوي، كنت أتحدّث إلى الناس في الشارع، لم أخرج من المنزل منذ ثلاثة أعوام إلّا مع الصليب الأحمر لمراجعة طبيّة”.

يجلس سامي سليم (81 عامًا) على كرسيّ متحرّك، يتنقّل بواسطته من غرفة إلى أخرى، ومن الغرف إلى شرفة يطول جلوسه عليها علّ ساعات نهاره تكون أقلّ وطأة، ينظر إلى الشارع الذي أصبحت زيارته حلمًا، يحاول تخيّل الأحاديث التي تدور بين المارة في الشارع، وهو الذي بات سمعه ضعيفًا جدًا بعد إصابته بتفجير 4 آب. ” كنت شمّ الهوا شوي، كنت أتحدّث إلى الناس في الشارع، لم أخرج من المنزل منذ ثلاثة أعوام إلا مع الصليب الأحمر لمراجعة طبيّة”. يقول سامي.

يوم الرابع من آب 2020 كان سامي يجلس على شرفة منزله في الطابق الأوّل في منطقة الكرنتينا، شاهد دخانًا يتصاعد من المرفأ، اعتبر أنّ الحريق طبيعي وأنّه سيتمّ إخماده، وما هي إلّا دقائق حتى سمع صوت انفجار حمله عصفه أمتارًا داخل المنزل.

ظنّ سامي أنّه لم يُصب بأذى، لم يذهب إلى الطبيب لحظتها، وبعدها بدأت ابنته حمدة تلاحظ بأنّ أبيها لم يعد قادرًا على الكلام، وأنّه لا يسمع أيضًا. اعتبرت أنّ الأمر نتيجة الصدمة، ولكن بعد مرور أسابيع استعاد خلالها قدرته على النطق من دون استعادة سمعه، راجعت طبيًا فأخبرها وبعد معاينة أبيها أنّ أذنيه لا تُعانيان من أيّ مشاكل صحيّة، وأنّ سمعه سيتحسّن مع الوقت، ولكنّ الأمر لم يحصل حتّى اليوم.

قبل الرابع من آب كان سامي يُعاني من إعاقة برجله اليمنى وكان يعتمد على عكّاز يُعينه بالمشي، إلّا أنّه كان يستطيع القيام بأموره الشخصيّة إلى حد كبير، الأمر الذي أصبح صعبًا بعد إصابته. “تحضّر ابنتي لي الطعام وتضعه مع الماء والأمور التي قد أحتاجها في متناول يديّ، قبل أن تذهب إلى عملها”. يخبرنا سامي أنّ ابنته تعمل حاليًا في جمعية ضمن برنامج سينتهي بعد شهر تقريبًا، وأنّ راتبها الذي يساوي حوالي 150 دولارًا إضافة إلى 40 دولارًا بدل إيجار شقتين يملكهما، هي دخله الشهري.

إصابة سامي فاقمت وضع رجله التي يعاني من مشاكل فيها أساسًا كما تسبّبت برضوض للأخرى، فاضطر إلى استخدام كرسي متحرّك. كما أنّ جلوسه لوقت طويل وعدم الحركّة وتبعات الإصابة تسبّبت له بمشاكل صحيّة أخرى منها ترقّق في العظام ومشاكل في رئتيه اللتين تمتلئان بالماء من فترة إلى أخرى، لتُضاف كلّ هذه المشاكل الصحيّة إلى أمراض يُعاني منها سامي بالأساس كالضغط والسكري، كما تخبر ابنته.

بسبب هذه المشاكل الصحيّة يحتاج سامي إلى دخول متكرّر إلى المستشفى غالبًا ما يكون على حساب الجيش كون ابنه عسكريًا، إلّا أنّ المعاناة تكون بتأمين الدواء وتكلفته التي تتجاوز 7 ملايين ليرة شهريًا كما تقول حمدة، مشيرة إلى أنّ هناك جمعيّة أهلية تتكفّل ببعض الأدوية ولكن تأمين الباقي يبقى غير مقدور عليه ما يضطرها في بعض الأحيان إلى المفاضلة بين الأدوية وتأجيل شراء الدواء الذي تراه أقل أهميّة كما تقول.

يعبّر سامي عن شعور عميق بالوحدة ينتابه وهو ينتظر عودة ابنته، عن خوف يعيشه بشكل يومي، عن ملل وعزلة وعن أمور أخرى تفرضها إعاقة سمعيّة استجدت. يخبرنا عن عالم خارجي لا يفصله عنه كرسي متحرّك فقط، بل غياب سلّة من حقوق رجل كبير السنّ وشخص معوّق ومصاب بتفجير 4 آب.