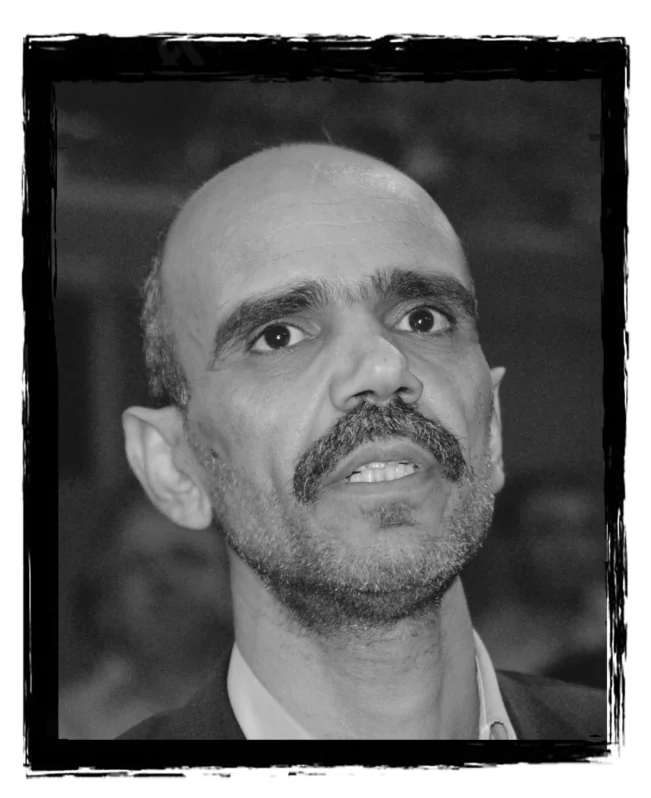

ربما يكون الإسم القادم في قائمة المعتقلين السياسيّين. محمّد الحامدي هو أحد أبرز القياديين السياسيّين في المعارضة الديمقراطيّة منذ 25 جويلية 2021، سواء حين كان نائب رئيس التيار الديمقراطي، أو حتى بعد استقالته من الحزب في ديسمبر 2022. بدأ الحامدي مسيرته السياسيّة داخل الحزب الديمقراطي التقدّمي، زمن استبداد بن علي، ثمّ أصبح بعد الثورة نائبا مؤسّسا وترأّس الكتلة الديمقراطيّة المعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي. أسّس بعد ذلك حزب التحالف الديمقراطي، الذي انصهر ضمن حزب التيار الديمقراطي، في سياق البحث السيزيفي على تأسيس قوّة ثالثة ديمقراطيّة اجتماعيّة تفتكّ مكانا داخل الاستقطاب الثنائي بين الإسلاميين و”الدساترة”. تولّى، باسم هذا الحزب، حقيبة التربية في حكومة الفخفاخ التي لم يتجاوز عمرها ستة أشهر. استقال مؤخرا من التيّار، بعد اختلافات في التقييم السياسي لم تفسد للودّ قضيّة، من دون أن يقطع ذلك التزامه السياسي في مواجهة الاستبداد الناشئ. ولأنّه من القليلين، داخل النخبة السياسيّة المعارضة التي لا تزال في حالة سراح مؤقّت، الذين يجمعون بين العمل السياسي والانشغال الفكري، التقتْ المفكّرة بمحمد الحامدي، لمحاورته حول أكثر الأسئلة إلحاحا في الوقت الحالي، وتقييم سنتين من معارضة الانقلاب والعودة على أهمّ الدروس المستخلصة.

المفكّرة القانونيّة: بعد قرابة سنتين من 25 جويلية 2021، كيف تقيّم أداء المعارضات في مواجهة الانقلاب والاستبداد الناشئ؟

محمد الحامدي: لا شكّ في أنّ أداء المعارضة أو المعارضات في مواجهة الانقلاب والاستبداد الزاحف دون المأمول ومُخيّب للآمال، بدليل نجاح الاستبداد بصورة خطيرة في تجريف الحياة السياسية وتفكيك تنظيماتها ومكوناتها وصولا إلى التهديد الفعلي للحريات الأساسية الفردية والعامة وتهديد المعارضة نفسها في وجودها التنظيمي والمادي وإصابتها بالشلل بعد اعتقال عدد من رموزها وقياداتها المتحزبة وغير المتحزبة، وارتدادها من مطالب المشاركة السياسية إلى المطالب الحقوقية الأولية في الحريات الفردية والعامة واستقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة وظروف السجن اللائق للمعارضين. على أن ننتبه إلى أنّ مقدّمات انهيار المشهد السياسي الديمقراطي سابقة للانقلاب، بل هي التي فتحت له الطريق. فأعطاب الانتقال الديمقراطي وتفسّخ المشهد السياسي حكما ومعارضة يسّرت صعود الشعبوية وجعلت المزاج الشعبي العام زاهدًا في الديمقراطية قابلا للتسلط ولو من باب “ليس حبّا في عليّ وإنّما كرها في معاوية”. إنّ العجز عن استكمال البناء الديمقراطي وعن ربط الديمقراطية بالإنجاز الاقتصادي الاجتماعي وخاصّة الفشل في بناء وتوطيد المجال السياسي المشترك والتعاقد السياسي الصلب الذي يتجاوز خصومات الفرقاء كرّس نوعا من التناحر السياسي المشهدي العبثي الذي أفقد الديمقراطية جاذبيتها وجعلها لقمة سائغة بلا مناصرين، أمام مغامرة الانقلاب. ولعلّ أخطر ما في الأمر، أنّنا اكتشفنا أننا في ديمقراطية بلا ديموقراطيين أو على الأقلّ بلا ما يكفي من الديمقراطيين وأنّ البناء الديمقراطي الذي فرّطنا فيه كان برغم كل الثرثرة هشّا وأعزل غير قادر على حماية نفسه.

المطلوب ليس الاستعداد لانتخابات قد تقع أو لا تقع، وإن وقعت فستكون شكليّة

المفكّرة: هل أنّ نقطة ضعف المعارضات هي تشتّتها؟ هل أنّ توحيدها على قاعدة حدّ أدنى ديمقراطي كفيل بقلب موازين القوى؟ أم أنّ الرئيس قد يستثمر فيه لترسيخ صورة الطبقة السياسيّة التي تقفز على كلّ خلافاتها دفاعا عن امتيازاتها؟

الحامدي: من البداهات البسيطة أنّ تشتّت المعارضات هو سبب ضعفها. وهذا الأمر وإن كان لا يخلو من الصّواب إلاّ أنّه يخفي كثيرا من التعقيدات، لأنّ ضعف المعارضة لا ينحصرُ في علاقة مكوّناتها ببعضها البعض بل يعود أيضا وبشكل أساسي إلى ضعف كلّ مكون من مكوّناتها على حدة. وذلك يشمل ضُعف الأحزاب وعدم قدرتها على التعبئة، ضعف التصوّرات، ضعف العقلانية في تصوّر وإدارة الصراعات والتحالفات السياسية، ضعف التصوّر عن الحكم وعن المعارضة، ضُعف الرّبط بين الديمقراطية وإدارة الاختلاف، عدم القدرة على التمييز بين المشترك الضروري والصّراع على السلطة، الخ. ولو اختزلنا المشهد في الإسلاميين والحداثيين لقلْنا أنّ كلاّ منهما على حِدة فشل فشلا حقيقيا في تصوّر المرحلة وإدارتها وفشلا بصورة مشتركة في ترتيب وإدارة الاختلاف بينهما ومن هذا الفشل تسلّلت الشعبوية وهي تواصل زحفها.

وإذا كانت الأزمة أكثر تعقيدا من مجرّد تشتت المعارضات والذي يبدو نتيجة فضلاً عن كونه سببا، فإنّ الحلّ هو الآخر أكثر تعقيدا من مجرّد توحيد المعارضة لأنّ من يشتكي من تنافر الإسلاميين والحداثبّين وعدم قدرتهم على التوحّد دفاعا عن الديمقراطية، عليه أن يتساءل عن أسباب هذا الفشل وعن جدية القناعة بالديمقراطية لدى الطرفين وأيضا عن فشل كلّ من الإسلاميين والحداثيين على حدة في تعبئة أنصارهم أولا وقطاعات عريضة من الشّعب ثانيا من أجل هذه القضية العادلة. لو كانت الرؤية الاستراتيجية واضحة لدى كلّ من المعسكريْن ولو كانوا في مستوى القيم التي يزعمون الدفاع عنها، لربما أصبحت التكتيكات المناسبة المتعلقة بخيار التوحيد أو تعديد وتكثير مواقع المقاومة مسألةً أقلّ حدّة، ولربما كان الخيار التكتيكي الماوي “نمضي متفرقين ونضرب في نفس الاتجاه” أمرا ممكنا ومفيدا. هذا الخيار قد يقطع على قيس سعيد وأنصاره طريق الاستفادة من بعض شبهات المعارضة كتلك التي ذكرتموها، ويسقط ذرائع من يتحجّجون بالخلط العفويّ أو المتعمّد بين الدفاع عن الديمقراطية والاصطفاف مع حركة النهضة. فقبل التفكير في توحيد المعارضة، يجب التفكير الحقيقي في ما عطّل بناء المجال السياسي المشترك ومنع من ترسيخ الديمقراطية، وأنا أعتقد أنّ إمكانيّات كثيرة للتعبئة والتنظيم مهدورة، لم تستثمر داخل كلّ من المعسكريْن الإسلامي والحداثي وفي المجتمع المدني، ولكن تعبئة هذه الإمكانيات تتطلّب من كل المعنيّين بعودة الديمقراطية نقدا ذاتيا حقيقيا أقترح أنّه يمكن أن يتمحور حول سؤال “هل كنا ديمقراطيين في تصوراتنا وممارساتنا؟”

المفكّرة: في صورة التفكير في جبهة سياسية واسعة، ماهي مكوّناتها التي تراها معنية بهذا المشروع؟ هل أنّ تجربة 18 أكتوبر 2005 قابلة للاستنساخ؟

الحامدي: بالنسبة لـ 18 أكتوبر، طبعا مع اختلاف السياق فهي في حدّ ذاتها لم تكن تجميعًا لكل معارضي بن علي، بل وحّدت فقط من اقتنعوا لفترة أنّ الالتقاء على مواجهة الاستبداد له الأولوية على الخلافات الأيديولوجية. ولكن هذه القناعة لم تصمد طويلا، إذ بعض من يتباكى على 18 أكتوبر اليوم هم ممن أجهزوا عليها في مرحلة أواخر سنة 2008 قبل أن يقع القضاء عليها من قبل مكوّناتها بعد الثورة، وكان السبب في الحالتين الصراع اللاعقلاني العجول على السلطة في غياب تحصين المجال السياسي الديمقراطي.

المفكّرة: يراهن البعض على انتخابات 2024 كفرصة لإنهاء حكم سعيّد والعودة إلى الديمقراطيّة. هل تعتقد أن المعارضة معنية بالمشاركة في انتخابات 2024 في صورة دعا إليها الرئيس سعيد؟

الحامدي: أعتقد أنّ المراهنة على انتخابات 2024 لإنهاء حكم قيس سعيّد تصوّر يتّسم بنوع من السذاجة السياسية ويخفي نوعًا من التنصّل من المسؤولية والهروب من مواجهة الانقلاب. لسنا في زمن تنافس ديمقراطي عادي تحدّد وتيرته وتوجهاته المواعيد الانتخابية وإجراءاتها. فلا شيء يضمن أنّ قيس سعيّد سيدعو للانتخابات في هذا الموعد، ولا شيء يمنعه من التحجّج بأنّ عهدته لم تبدأ في سنة 2019 وإنّما بدأت بعد المصادقة على دستوره ليؤجّلها إلى سنة 2026، كما لا شيء يمنعه من الحفاظ على شكلية الموعد في انتخابات لا تضمنُ شروط الانتخابات الحرة والمنافسة النزيهة بهيئة انتخابات غير مستقلة وإعلام غير مستقلّ وقضاء غير مستقل ومعارضة مضيّق عليها ومجرّمة، مقراتها مغلقة واجتماعاتها ممنوعة وقياداتها في السجن… وليس مستبعدا أن يصدُر قانونٌ لتجريم كل من شارك في العشرية الفارطة بدعوى أنّها عشرية الفساد وللعاقل أن يتصور الأسوأ من سلطة مطلقة الصلاحيات.

المطلوب ليس الاستعداد لانتخابات قد تقع أو لا تقع، وإن وقعت فلن يكون لها من الانتخابات إلاّ الإسم والشكل. المطلوب هو تعبئة كل القوى في مواجهة الاستبداد والمطالبة بالعودة للديمقراطية وهي مهمة لا يبدو أنّه بالإمكان اختزال أعبائها وتكلفتها أو التنصّل منها. في كلّ الحالات المراهنة على انتخابات 2024 والوضع على ما هو عليه وهمٌ وهروبٌ من المعركة الحقيقية ورهان على مغامرة غير مأمونة. فمن أدرانا أنّ هذا العصفور النادر أي الديمقراطي الذي سينتصر على قيس سعيد بقانون لعبة وضعه الأخير، إن وجد، لن ينقلب بدوره إلى حاكم مطلق بنفس الصلاحيات؟ كأننا لم نفهم أن المشكل ليس المستبدّ وإنّما الاستبداد.

الإقرار بحقّ الإسلاميين في العمل السياسي هو خط التمايز بين الديمقراطيين وغير الديمقراطيين

المفكّرة: بالنسبة لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والرباعي، هل ما زال لديها معنى خاصّة في ظل تأخّر الإعلان عنها وفي ظل تراجع الخطاب النقابي إزاء السلطة (الذي بات يصفه البعض بالمُهادن)؟ هل أنّ المبادرة ولدت ميّتة بسبب السقف السياسي الذي وضعه أصحابها؟

الحامدي: أعتقد أنّ إصرار اتحاد الشغل على مبادرة الحوار ضمن السقف السياسي لـ “25 جويلية” يعبّر أولا عن حالة الوهن والضعف التي أصبح عليها الاتحاد في مواجهة قيس سعيد. فدعوات الحوار لم تنقطع منذ سنة تقريبا قبل الانقلاب ولم يتوقف قيس سعيد عن استهجانها والتقليل ممّن يطرحونها بل انتقل من رفض الحوار باعتباره يناهض تفرده بإدارة البلاد، إلى استهداف الاتحاد نفسه ضمن توجهه الذي لا يقبل حتى “المساندة النقدية”. ولا أعتقد أنّ قيس سعيد سيقبل بهذه المبادرة مهما بالغ الاتحاد والرباعي في فروض الولاء لمسار 25 جويلية، ولو كانوا قيسيّين أكثر من قيس سعيد نفسه. بهذا المعنى، مبادرة الحوار ولدتْ ميتة فعلا. لكن قد يكون لها دور داخل الاتحاد وفي علاقة بقواعده وأنصاره من حيث أنّها ترفع الحرج عن دعاة التجذّر في مواجهة السلطة وبالمقابل تُحرج مناصري قيس سعيد في الأوساط النقابية وتضيّق عليهم هامش المناورة وتكشف عن عبثية المساندة النقدية.

المفكّرة: في ظلّ حالة التراجع والضعف الداخليّ الذي تشكو منه معظم الأحزاب السياسية اليوم، هل تعتقد أن مكوّنات المجتمع المدني والمنظّمات الوطنيّة في حاجة إلى أن تلعب أدوارا سياسية غير تقليدية، بمعنى أن تشكّل حاضنة لأرضيّة سياسيّة جديدة؟ كيف تقيّم أداءها خلال هاتين السنتين؟ وكيف تفسّر عجزها عن حماية مكاسب الثورة والانتقال الديمقراطي؟

الحامدي: إنّ المحنة التي تعيشها تونس تكاد تكون محنة وجودية، بحيث يكاد التمييز المعتاد بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي يكون لاغيا، بل أنّ الإصرار عليه قد يخفي نوعا من المغالطة والتفصّي من المسؤولية تجاه البلاد. وأعتقد أنّ المجتمع المدني يعيش نفس الوهن الذي تعيشه الأحزاب وتطرح عليه مهامّ شبيهة بمهامها فلا معنى للحديث عن مجتمع مدني حقيقي فاعل في غياب الحريات الأساسيّة لذلك فهو في نفس الخندق. منظمات المجتمع المدني مدعوة إذًا لأداء دورها السياسيّ ليس بمعنى التحزّب وإنّما بمعنى الدفاع عن أساسيّات النظام الديمقراطي، لضمان وجودها ومجالها الحيوي والتشبيك مع القوى السياسية الحزبية المعنية بهذه المعركة والتخلص من أوهام التمايز والتعفف عن الممارسة السياسية. فالمعركة معركة بقاء، وفي الحداثة، وبالأخصّ في الأزمة التي نحن فيها، كل شي يتعلق بالسياسة كما قال جان جاك روسو.

المفكّرة: التعامل مع حركة النهضة كجزء من المعارضة بعد 25 جويلية، أصبح يشكل جدلا داخل بقيّة المعارضات. كيف تنظر للعلاقة مع الإسلاميين في هذه المرحلة؟ هل دفعت التجربة الديمقراطيّة ثمن عدم حسم السؤال حول حقّ الإسلاميين في العمل السياسي داخل قسم كبير من النُّخب؟ ألا ترى أنّ الخلط بين السؤال المبدئي حول حريّة الجميع في العمل السياسي والسؤال التكتيكي حول التحالفات ساهم في عدم تجذّر المبادئ الديمقراطيّة لدى النّخب؟

الحامدي: إنّ التعامل مع حركة النهضة كان ولا يزال محلّ جدلٍ ضمن بقيّة مكونات الحركة السياسية، ولعلّه أصبح أكثر بعد 25 جويلية. ولهذا الجدل جذوره الثقافية في الانقسام المجتمعي بين المحافظين والحداثيين وله تعبيراته السياسية الحادّة والمباشرة. من حيث المبدأ، أعتقد أنّ الإسلاميين يعبّرون عن جزءٍ من المجتمع له تصوراته المحافظة وأنّ الديمقراطية الحقيقية هي ممارسة إدماجية تسعى لاستيعاب وترويض خصومها أنفسهم. فالديمقراطية الغربية تسعى لاستيعاب اليمين وعزل ومحاصرة اليمين المتطرف. فالإقرار بحقّ الإسلاميين في العمل السياسي العلني السلمي قناعة مفصلية تكاد تصبح في واقعنا خط التمايز بين الديمقراطيين وغير الديمقراطيين. هذه القناعة المبدئيّة لا تلغي التمايز والاختلاف معهم وفي كلّ الحالات الديمقراطية ليست صيغة تجريدية تقفز على الاختلافات وإنّما ممارسة عقلانية لإدارة الاختلاف بصورة سلمية مثمرة. بل أنّ تجربة العشرية الفارطة أثبتت أنّه يمكن دمقرطة الإسلاميين والحدّ من تغوّلهم والانتصار عليهم. فحركة النهضة خسرت أكثر من ثلثي ناخبيها في أقلّ من عشر سنوات. كما تعلمنتْ طوعا وكرها بفعل إكراهات الحكم والسياسة لتظهر كحركة سياسية بلا قداسة ولا مظلومية. وها هو الاستبداد يدفع اليوم لعودتها إلى الصورة التي بدأت في التحرر منها وتحرّر منها التونسيون في تعاملهم معها.

هذه الاعتبارات المبدئيّة لا تفرض بأيّ حالٍ من الأحوال تكتيك التحالف مع الإسلاميين حكما أو معارضة، وإن كان ذلك من ممكنات التقدير السياسي البراغماتي. أنا شخصيّا عارضتُ الإسلاميين واشتركتُ معهم لفترة قصيرة في حكومة لم يستطيعوا معها صبرا فأسقطوها وفتحوا علينا بابًا على مصراعيه. أعتقد أنّ الأمر هو مجال التقدير السياسي النسبي وليس مجال الأحكام العقائديّة المطلقة، وأنّ السياسة العاقلة يجري عليها في تونس ما يجري على السياسة عند كلّ الأمم في علاقات اليمين واليسار والوسط من صراعات وتحالفات حدودها الحفاظ على العيش المشترك والمصلحة العامة. وأعتقد فعلا كما ذكرتكم أنّ عدم الفصل بين المبدئي والتكتيكي في هذا الموضوع سببٌ في عديد من المصائب وساهم فعلا في إفساد الانتقال الديمقراطي وعدم تجذر الديمقراطية لدى النخب وفي الخلط بين المهام، مهام بناء المجال السياسي الديمقراطي من جهة ومهام التنافس على الحكم والمعارضة داخله من جهة ثانية.

المفكرة: في خضمّ الحديث عن العشريّة الفارطة عادة ما يتمّ ربط مآزق الديمقراطية بالنظامين السياسي والانتخابي وبدستور 2014. هل تعتقد أن الأزمة أزمة نصوص وتشريعات أم هي موجودة بالأخصّ في الممارسة السياسية للنخب؟ وهل ترى جدوى اليوم من التشبّث بالعودة إلى دستور 2014؟

الحامدي: إنّ ربط أزمة الديمقراطية بدستور الثورة وبالنظاميْن السياسيين والانتخابي المعتمدين فترة الانتقال الديمقراطي إجحاف ومبالغة، تعتبر النصوص هي الواقع الوحيد أو أنّ الواقع نتاج النصوص. أزمة الديمقراطية في تونس لا تعود إلى دستور 2014 رغم نواقصه ولكلّ دستور نواقص، بل في الحقيقة هو من أفضل نصوص الجيل الأخير من الدساتير في العالم. كما لا تعود إلى النظام السياسي ولا إلى نظام الاقتراع وهما معتمدَان في ديمقراطيات شبيهة. بل يكفي أن نذكر أنّ البناء الدستوري المتهم بأنّه سبب الأزمة مظلوم من حيث أنّه لم يكتمل في أهمّ مؤسساته، أي المحكمة الدستورية، وأنّه لو اكتمل ربما لكان منعَ من وقوع الكارثة الانقلابية. لأنّ هذه المؤسسة يفترض فيها أن تكون الحَكَمَ في تأويل الدستور وردع مكونات السلطة عن تجاوز بعضها البعض وتجاوز الحقوق الأساسيّة. إنّ الأزمة في الحقيقة تعود إلى نوعية النخب السياسيّة الحاكمة أولًا والمعارضة ثانيا، وإلى ضعف الثقافة الديمقراطية وهشاشة المؤسسات المؤتمنة عليها. فالنزعاتُ الشعبوية واليمينيّة المتطرفة والمغامراتيّة موجودة في الغرب، ولكن الديمقراطية هناك صامدة وفعالة لتجذرّها في وعي الناس وصلابة مؤسساتها. ليس دستور 2014 نصّا مقدّسا ولكنه نصّ يتضمن في روحه وتوجهاته الأساسيّة تعبيرا عن تعاقد سياسيّ حقيقيّ، صاغه التونسيّون بصورة تشاركية لحماية الحريات والفصل بين السلط وخاصة لتقييد سلطة الحاكم وذلك هو جوهر الدساتير. فالتمسّك به هو تمسك بهذه المعاني، ولكن بالاستفادة من التجربة لا حرج في كل التعديلات الممكنة سواء على الدستور والنظام السياسي تحديدا أو نظام الاقتراع بصورة ديمقراطية تشاركية تتوافق مع المعايير الكونية للنظام الديمقراطي، حيث لا نعيد اكتشاف العجلة ولا ننكص عن مكتسبات الحداثة السياسية.

نشرت هذه المقابلة في العدد 26 من مجلة المفكرة القانونية-تونس.

لقراءة العدد كاملا اضغط هنا