إن أولَى المصاعب التي تعترضنا عند محاولتنا النظر في مستقبل اليسار التونسي هي تحديد الموضوع نفسه. عمّا نتحدث وعمّن نتحدث؟ تنهمِر الأسئلة من كل جانب، حول مدى جدوى الحديث عن يسار يُعتقد أنه انتهى ولم يعد من الفاعلين في الساحة اليوم. بل يذهب البعض إلى أن أيّ إشارات على أن اليسار لا يزال مؤثّرًا في بعض جيوب الحركة الطلابية، أو النقابات العمالية أو الأوساط المنغلقة من قدماء المناضلين المشدودين إلى أمجاد الماضي، لا تعدو أن تكون مجرّد أصداء قادمة من ماضٍ سحيق تماما مثل الأشعّة الخافتة لنجم ميت. هي اعتراضات بمثابة الدعوة إلى الصّمت.

ورغم ذلك، اليسار موجود، واليساريون موجودون. تنطلق حجّتنا من هذا اليقين الهش بأن اليسار، تماما مثل الإسلام السياسي، لا يزال مؤثرا في الفضاء السياسي التونسي، بأشكال خفية حينًا وبوضوح أحيانا. يتجلى هذا التأثير في الأوساط الرافضة للأوضاع السائدة سواء بخطابها الاحتجاجي، أو بإبداعاتها الفنية والثقافية مختلفة الأشكال. كما تجده حيث تَطرح القضايا الاجتماعية نفسَها بإلحاح، من جمنة إلى الهوايدية[1]، ومن حملة “مانيش مسامح” (لن أسامح) إلى الصحافة البديلة، وفي أعمال الباحثين الجدد، وحتى في تُخوم هياكل ما بعد اليسراويّة؛ هذه الهياكل التي تكدَح من أجل ترميم صفوفها وتجميع قوّاتها، في صراع مع الزمن من أجل الوجود، ومدعوم بتراث تَقادَم ولكن لا يزال يجري في عروقه نسغ الحياة.

هذا الوجود الذي يكتسي حسب الأوساط والسياقات شكل المقاومة السلبية أو التجريب المستمر أو الأخطاء المتواترة، طالمَا ارتطم بالإسلام السياسي (معارضا ثم حاكما). ومن الصّعب هنا أن نرسُم الخطوط العريضة لسلسلة من الصراعات المُحتدمة بين اليسار والإسلام السياسي. سأحاول فقط اقتطاع شذرات من خطاب مُبعثَر، ووضع بعض العلامات في صيرورة متقطعة.

مقولات “القدماء” المتضاربة

ظلّت جلّ مكونات اليسار لفترة طويلة تنظُر إلى الإسلام السياسي على أنه مجرّد إيديولوجيا ظلامية تتبنّى تصورا مثاليا وتُضفي هالة قدسيّة ومَسحة دينية على التناقضات “الأرضية”. وتنمّ إيديولوجيا عن “وعي زائف” conscience fausse للعالم والبشر تَخدم “في نهاية التحليل” المشروع الرجعي للطبقات المُهيمنة على حساب الطبقات المُهيمن عليها[2].

كان ذلك أيام سيادة التوجه الماركسي التبسيطي، المشُوب بنزعة عروبية والذي يرُوم تحديد أطراف “الصراع الاجتماعي والوطني” بدقة ويرى من دون ريبة البنى الفوقية متطابقة مع البنى التحتية. ظلّت هذه التنظيرات السطحيّة لفترة طويلة التراث “الدعائي” (بل قل الدعوي) التي اعتمدهَا جيل كامل من مناضلي الحركة الطلابية على وجه الخصوص على امتداد السبعينات والثمانينات.

هذه المقاربة الاختزالية للإسلام السياسي عفا عليها الدهر، من دون تنظيرات بديلة، وبالتقادم أيضا. لا مناصّ من التسليم بأن اليسار السياسي لم يعُد ينتج أية معرفة ذات بالٍ تتعلّق بالمجتمع أو بأطراف النزاع السياسي أو حتى بممارسته الخاصة. خلال ما يمكن تسميته سنوات “برسبكتيف” وما تَلاهَا بقليل، وُجدَت نشريات متفاوتة القيمة تناولت “المسألة الزراعية” و”المسألة القومية” و”المسألة الفلسطينية”، لكنها غيّبَت “المسألة الدّينية”. ولعلّها اعتُبرَت ضمنيا محسومة منذ الإصلاحات البورقيبية المُبكّرة غداة الاستقلال، ثم تخلّت مختلف عائلات اليسار تدريجيا عن “الممارسة النظرية” وعن طرح أسئلة حول هويتها الخاصة وحول مختلف الفاعلين في الصراع الاجتماعي والسياسي. وهو ما يجعلنا ننقّب مجهريا كي نظفر ببعض النتف النظرية المتعلقة بالإسلام السياسي.

في تمشّ ينزاح عن لغة اليسار التقليدية وفي مناسبتين سوف يفاجئ أبرز رموز برسبكتيف، نور الدين بن خذر[3]، الجميع. وتعود المناسبة الأولى إلى سنة 1986، إذ صرّح قائلا: “أصبحت لدي قناعة ثابتة بأنه لو كان لديّ خيار بين دين أمي والماركسية لاخترت دين أمي، لأن أمي رفضتني لأني شيوعي…وإنني أعارض بشدة من ينفي عني أو ينتقص من انتمائي للحضارة العربية الإسلامية، وأنا أميز بين المعطيات الثقافية الإسلامية والمعتقدات…أنا مُلحد. وإذا لم يعتبر قومي أن إلحادي هو جزء من ثقافتهم لكون انتمائي العميق ووجداني وحياتي لهم، فإني أعلن أن هناك خللا فادحا…حاليا أعتبر راشد الغنوشي من المثقفين العضويين والممتازين في تونس، ومن حقه المشروع أن يتكلم علنًا وبصراحة ويعبر عن أفكاره، وتعبيره ضروري في بلدنا، مع التنبيه إلى أنني رافض لنسق هذا الخطاب وبنيته واستنتاجاته، لكن أقبل التحاور معه”.

على عكس الدّوكسَا السائدة، لم يسعَ بن خذر لطمس تناقضاته وتمزقه الداخلي، كاشفا بذلك عن الاضطراب والالتباس في علاقة اليسار التونسي مع الإسلام باعتباره “دين الشعب”. لقد تجنّب اليسار دوما المسألة “الإسلامية”. والحقيقة أنّه لم يكن بعيدا عن الشعار الذي رفعه سعد زغلول “الدين لله والوطن للجميع” مع إضافة ضمنية: “والصراع الطبقي لليسار وحده لا شريك له”. وكأنّ المسألة الدينية قد حُسمت وأنّ المهمّة التاريخية لليسار تتمثّل في معالجة المسألة الاجتماعية المنظور إليها كمسألة ميكانيكية صِرفة منفصلة عن أيّ محدّدات أو مؤثّرات ثقافية أو أنثروبولوجية.

في البداية، حَاول يسارُنا التغطية على عجزه أمام فهم بروز هذا الفاعل غير المنتظر في المشهد السياسي واكتفى بالإحالة إلى مولده في أحضان الحزب الدستوري[4]. عندما اجتاح الإسلام السياسي حلبة السياسة أصبحت القضية معقّدة، وطُرِحَ فجأة ذلك السؤال الحارق: “ما العمل؟” مع فاعل سياسي يستمدّ إيديولوجيته من التراث الديني. وقتها، وجد اليسار نفسه منزوع السلاح (سياسيا وفكريا) أمام هذا التّحدّي المزدوج. تتنزّل مقولة نور الدين بن خذر في قلب هذا الشّرود، وتُعدّ دعوته إلى علاقة أخرى مع الإسلاموية كخصم سياسي محاولة رصينة ويائسة لترشيد التصرف اليساري حيال الظاهرة الإسلامية.

في مناسبة ثانية، سنة 2002، وفي سياق مراجعة طريفة لتجربة اليسار الجديد أدلى نور الدين بن خذر، بشهادة أعادت النظر في بعض الثوابت والمسلّمات: “كنا نعتقد آنذاك أننا نمثّل المعارضة الراديكالية لبورقيبة. لقد كان بالنسبة لنا “الكوميدي الأكبر”. ولكننا كنّا في الحقيقة نتبنى تمامًا الإيديولوجيا الوضعية والحداثية البورقيبية. لقد كنا أبناءه الطبيعيين. ولم يكن يفرّق بيننا في الحقيقة سوى المسألة الإمبريالية[5]“.

من خلال هذا التغيير في الرؤية، أجرى نور الدين بن خذر تحولًا مزدوجًا: لم تعد حركة آفاق من هذا المنظور حركة تمرّد ثوري، بل إرهاصًا صاخبا لاشتراكية ديمقراطية من طراز تونسي تتبوّأ مكانها ضمن تفرّعات الحركة الإصلاحية التونسية. وفي الآن نفسه لم تعد مواجهة الإسلام السياسي التي كانت لا تزال تُطلق عليه حتى ذلك الحين تسمية “الأصولية”، من مهام اليسار الراديكالي وحده، بل تحوّلت إلى تحدّ تاريخي تُطرح مقاومته على مختلف مكونات الأنتلجنسيا “الحداثية”.

لنذكر أولاً أن شبح بورقيبة قد قضّ مضاجع يسار ما قبل الثورة بمختلف تلوّناته، قبل أن يعود ليُربك مسار ما بعد الثورة. وقد كان لأقوال نور الدين بن خذر وقع مختلف بين الأوساط اليسارية. والغريب أن جلبار نقاش الذي كان الأقرب إليه من بين رفاقه كان هو الأشد معارضة لما اعتبره في كلامه إضعافا لذاكرة اليسار الجديد[6] الثورية. وقد رفض بشدة صلة البنوّة المشار إليها وذكر أن المعارضة “اليسارية” كانت أكثر راديكالية من معارضة الإسلاميين اللاحقة لبورقيبة[7]. لا تقتصر معركة الذاكرة بين مؤسسي اليسار الجديد على هذه النقطة[8]، ولكن ما يهمّني هنا هو التركيز على ما يتعلق بالإسلام السياسي ضمنيًا أو صراحة. وبقطع النظر عن رهانات الذاكرة، فإن بروز الإسلاموية كطرف ثالث واكتساحه الساحة منذ نهاية السبعينات وتشكيله معطى دائما سوف يُسهم في إعادة تشكيل سديم ما بعد اليسار.

لنتوقف قليلا عند حالة فريدة أخرى في صفوف اليسار التونسي: هي حالة عزيز كريشان. فقد حرص الرجل دائما على أن يُدلي بدلوه في محطات رحلته الفكرية والسياسية. بعد أن لاحظ أن السياق الجيوسياسي الجديد بعد عام 2001 له أثر بالغ على وضع المعارضة في تونس، عبّر عزيز كريشان عن الموقف الآتي: “لننظر الآن في وضع المعارضة…سوف يؤدي التقارب بين العلمانيين والإسلاميين إلى تحولات كبيرة في المشهد السياسي الوطني، إذ لا يمكن لأي من الطرفين لوحده الادعاء بأنه قادر فعلا على إثارة قلق بن علي…إن ربط الإسلام بالحداثة، على نحو ما، سوف يؤدّي إلى مصالحة البلاد مع نفسها. وسوف يفتح إمكانيات جديدة. إن إعادة الثقة إلى الشباب من شأنه أن يحدّ من الخوف والعزوف، ويُتيح تعبئة الجماهير والانخراط في الممارسة. إن مفاهيم الحركة الإسلامية التونسية وعقليتها قد تطورت كثيرًا خلال السنوات العشر الماضية[9]“.

على عكس تموقع نور الدين بن خذر الثقافي، بل الثقافوي نوعا ما، يُعيد عزيز كريشان طرح المسألة الإسلامية على صعيد سياسي لا غبار عليه قائلا: “نحن مدعوون جميعًا للانتقال من الإيديولوجيا إلى السياسة، من هيمنة التصورات الدغمائية إلى القبول بالحقائق وفهم الواقع[10]“. عَلى هذا النحو كان التفكير داخل اليسار، لا مباليا بالحدث أو في علاقة لصيقة به، في شكل كتابات مُبسّطة مُعدّة للاستخدام لدى المناضلين اليافعين، أو عبر تدوينات سريعة أو خلال أحاديث ولقاءات إعلامية، أو في معرض إعادة بناء الذاكرة أو ضمن برامج معدة في عزلة عن الآخرين.[11]

على مدى العقدين الأخيرين من القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين، فاجَأ الصعود القويّ للإسلام السياسي يسارًا في حالة تشتّت وعاجز عن إعادة ترتيب بيته. والحقيقة أن انقسامات اليسار قديمة وتكاد تكون مُلازمة له. ولعلّ الأكثر لفتا للانتباه، عجزه عن صياغة خطاب مشترك بل حتى مجرّد خطاب متماسك إلى حدّ ما[1] . فمشهد اليسار كان منقسما بين حركة طلابية تعيش معارك يومية تقريبا بين اليساريين والإسلاميين (على الأقلّ إلى بداية التسعينيات أي قبل الحملة القمعية الكبرى التي طالت الإسلاميين) والقياديين الموزّعين داخل تشكيلات راديكالية تصدر بين الحين والآخر نصوصا تنعت فيها الإسلاميين على أنّهم الوجه الظلامي للعملة الدستورية، وتشكيلات أخرى يسارية “معتدلة” تنسج كيفما جاء علاقات حسن جوار مع راشد الغنّوشي وجماعته بحثا عن دعم معارضة النّظام، مثلما حدث في انتخابات 1981 و1989.

ثم كانت حركة 18 أكتوبر

انطلقت حركة 18 أكتوبر[12] في شكل ملحمة وانتهت بشكل مثير للازدراء. حيث خابت الهيئة التي تشكّلت بعد الإضراب في مواصلة مسار المقاومة الحقوقية وفي تكوين جبهة مستدامة. لقد استقطَب المُضربون المعتصمون بمكتب الأستاذ العياشي الهمامي ذات يوم من شهر أكتوبر 2005 كل المعارضين في البلد. وانتصبت جمهورية مُصغرة في وسط المدينة في مواجهة جمهورية الاستبداد التي لم يكن لديها من وسيلة للمواجهة سوى القوة الغاشمة. إن ما يهمّنا هنا هو اللقاء غير المسبوق بين اليسار والإسلام السياسي والغموض الذي كان يكتنفه وانتهى بهما إلى فرقة لا لقاء بعدها. إن هناك ميلا إلى اختزال المسألة بالقول إن النقاش لم يبلغ مستوى الآمال التي عُلّقت على الإضراب، ولكن المسألة أكثر تعقيدًا. لقد فَرضَ المضربون في الحقيقة الأمر الواقع على القيادات. لقد نجح نجيب الشابي (زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي) في إقناع حمة الهمامي (زعيم حزب العمال) ولكن حمّة يمثل حزبه لا غير. وإذا كان سمير ديلو (القيادي في حركة النهضة) قد حظي بدعم إسلاميي الداخل، على غرار علي العريض ونور الدين البحيري، فإن زعماء الحركة الإسلامية في المنفى كانوا مُشكّكين ومترددين.

كان الأمر يتعلق، بالنسبة لبعض المضربين، بإيجاد وسيلة لاقتحام مجال اللعبة السياسية عنوة وفك أقفالها وتغيير قوانينها من الداخل. وبالنسبة لآخرين، إنما هي فرصة تُتاح لدخول الساحة السياسية بارتداء زيّ الحداثة وحذق الخطاب الديمقراطي. وبالنسبة للمضربين اليساريين، فقد كان الإضراب عبارة عن تدريب على العمل الجبهوي في مواجهة الدكتاتورية، وهو هدف تهون في سبيله بعض الأضرار الجانبية مثل وحدة فصائل اليسار التي تدخل ضمن حسابات الربح والخسارة.

ظهر تباين الأهداف خلال الفصل الأول من حركة 18 أكتوبر أي فصل الإضراب عن الطعام، لكنه لم بحُل دون نجاح الإضراب. إلا أن سوء التفاهم الكبير استقرّ خلال الفصل الثاني، وهو فصل النقاش الذي أدارَته الهيئة. فالصّراع الفكري المنشود لم يحصل. كان كل شيء يُوحي كما لو أن صياغة معظم نصوص الهيئة قد جرى بطريقة تهدف إلى تنظيم سوء تفاهم متعمّد. من الإضراب إلى الهيئة، كانت الاستمرارية الغامضة تنبئ بالتمزق النهائي. نجح الحشد حول المضربين في معركة الحريات، وبقي الصراع الفكري عالقا، وغاص المشروع الجبهوي في الرّمال المتحركة.

أمّا فيما يتعلّق بالأضرار الجانبية التي أشرنا إليها، فقد عبّر الكثيرون في صفوف اليسار عنها في حينها: “الحوار الذي وعدونا به ليس حوارا. إنه يفترض الإجماع قبل أي نقاش ويضعنا على سكة “الميثاق الديمقراطي” المحتوم مع الإسلام السياسي. هذا النقاش بدأ باستبعاد المكونات “المتمردة” في المجتمع المدني، بدءا من الحركة النسوية. ويجري كل شيء كما لو أن “الحوار” التعاقدي مع الإسلاموية له الأولوية على كل الضرورات الأخرى؛ وأبرزها الدفاع عن المجتمع المدني ومكاسبه الكونية والعلمانية، وقبل كل شيء وحدة الصف الديمقراطي المتنوع[13]“. وبغض النظر عن مصير حركة 18 أكتوبر التي لم تُعمّر طويلا، فقد نشأ تطبّع سياسي جديد أكثر انفتاحا، ورأت النور وثيقة مهمّة سوف تكون لها حياة لاحقة في دستور 2014 داخل البند الذي ينص على حرية الضمير.

بعد 2011: عود على بدء

أسكَرت مفاجأة الأقدار، بسقوط بن علي في البدء ثمّ بالانتصار الانتخابي في 23 أكتوبر 2011، التيار الإسلامي السائد، الذي استعاد راشد الغنوشي الإمساك بزمامه. وسرعان ما نسي “التسوية التاريخية” لحركة 18 أكتوبر. أمّا بالنسبة لليسار فقد كانت سنة 2011 سنة الريبة والتخوف. ومن هنا جاءت التعبئة والهجمات المباشرة ضد الإسلام السياسي بحجج ما قبل 18 أكتوبر (الحداثة مقابل الظلامية). وكانت سنة 2012 في صفوف الإسلاميين سَنة إغراء المدّ الهووي. وشهدت هذه السنة الرهيبة عودة الحنين “الإخواني” وسياسة التواصل مع التكفيريين وتوظيف الميليشيات الفاشية، بعد سنوات من الخطاب المطمئن.

لنُغيّر زاوية الرؤية قليلا: لقد سلك التيار الإسلامي السائد في تونس، بقيادة الغنوشي، خلال سنوات ما قبل الثورة منحًى غير تقليدي في التعامل مع التراث الديني والسياسي لـ “الإخوان”، وصاغ لغة أخرى تُمَيِّعُ العقيدة في عبارات هي أقرب إلى العلمانية[14]. لا أرَى جدوى هنا في خوض جدال حول الخطاب المزدوج المعروف. ولنقلْ إن الإسلام السياسي، كما ظهر طوال تجربته في السلطة، كان يروّج خطابًا يعطي انطباعًا بالتوافق مع ضوابط “الانتقال” ولكن من دون الالتزام به تمامًا: يبدو خطاب الإسلاميين حمّال أوجه وإن غابت فيه التعددية، ولا يخضع لأي التزام دائم. وهكذا مرَرنَا من الإسلام السياسي إلى “الإسلام السياسوي” حسب عبارة فنسان جيسار.

أمكن لحركة النهضة، بفضل النجاح الانتخابي الذي حققته، أن تبسط نفوذها بالاعتماد على أنصارها وهياكلها على كامل أنحاء البلاد وخاصة في الأحياء الشعبية. بالإضافة إلى الإسناد الذي وجدته لدي شكل من “الإسلاموية الرثة” (التي انبعث في تنظيم جديد بعد سنة 2019 يحمل تسمية ائتلاف الكرامة). إلا أنها لم تتمكن، في مرحلة صعودها هذه، من الحصول على أغلبية في المجلس الوطني التأسيسي تمكّنها من فرض التنصيص على أحكام الشريعة الإسلامية في الدستور. وهكذا سعت حركة النهضة من موقعها في السلطة إلى تحويل عجزها البرلماني إلى حرص على وحدة البلاد وتنصيب نفسها بطلا للوفاق.

إن من مزايا خطاب الوفاق أن يوفّر لحركة النهضة فرصة للالتفاف على مآزق خطاب الهوية الموروث عن جماعة الإخوان المسلمين، ويُعوّضها عن الخسارة التي ستتكبّدها على الأرض انطلاقا من سنة 2012. ويُتيح لها تقديم نفسها على أنها تيّار وطني حريص على العمل السياسي المشترك في مواجهة الأزمة. ويمثّل قبول الإسلاميين في آخر المطاف بالمحتوى العلماني والديمقراطي للنص النهائي لدستور 2014، رغم بعض الغموض والهنات، ضمانة لهذا التمشّي على هشاشته. ولكن حركة النهضة فشلت مع ذلك في إشاعة الطمأنينة. بل على العكس فإن خطاب الطمأنة ترافق مع ممارسة أخرى تتمثل في مشروع استيلاء مُمنهَج على أجهزة الدولة انطلق خلال فترة حكم الترويكا وتواصَل فيما بعد.

كان هذا هو التوجه الذي طبَعَ الأيام الأولى من حكم الإسلام السياسي. ثم تدعّم خيار “التطبيع الديمقراطي” بعد ذلك من خلال القبول بالعلمنة الموضوعية للممارسة السياسية، في صغور متكلّف في البداية ثم بصورة اختيارية بشكل ما لاحقًا. كانت هذه العلمنة جزئية وصامتة لأنّ القادة الإسلاميين -من محيط الغنوشي على الأقل –غير مهيئين بعد تمامًا لخوض مغامرة الديمقراطية الكبرى. وتَمثل التوجّه أساسا في عقد اتفاق مع الجناح العلماني للمعسكر المحافظ، والقبول بالتقاليد المشبوهة أحيانًا للبرجوازية التونسية. فالتطبيع، في هذه الحالة، هو ضرب من “التبرجز”. وهو موقف يمكن أن يمرّ بسهولة أكبر عبرَ خطاب “الوسطية” الذي يقوم على اصطناع طرفين متطرّفين: إسلام متشدد من ناحية و”يسار علماني متشدد” من ناحية أخرى، كقولك مثلا “نصف ساعة لليسار ونصف ساعة للجهاديين…”.

في الواقع لا يمكن الاكتفاء بالخطاب التبسيطي التقليدي الذي يرى في الإسلام السياسي انحرافًا إيديولوجيًا عن إسلام اجتماعي يعيش في سلاَم العلمنة. كما لا يمكننا التسليم بوجود صنف مثالي لإسلام سياسي معتدل بين أحضان علمانية ليّنة تُنجب “ديمقراطية عربية” متفرّدة. فذلك محض خيال.

في مواجهة الإسلام السياسي الحاكم

لنعد إلى وجهة نظر اليسار، يُوجد في الحقيقة يساران على الأقل بعد سنة 2011. هدأت نيران حرب الانقسامات الأيديولوجية المنهِكة، وبعد أن أصبح العمل السياسي المعارض العلني ممكنا أخيرًا أصبح صوت اليسار مسموعا على الساحة عبر متحدثين باسمه، إلا أن هؤلاء في سعيهم المحموم للواقعية السياسية افتقدوا الجرأة والخيال وملَكَة الصراع الفكري، وهي من الصفات المميزة لليسار. ويوجد انقسام آخر بين اليسار السياسي أو الحزبي أو البرلماني من ناحية، وصنف آخر من الفاعلين يمكن أن نطلق عليهم تسمية “اليسار العميق” أو “اليسار المدني”.

لقد خاض هذا اليسار منذ سنة 2012 مواجهة حازمة لمُحاولات الأسلَمة المعلنة أو المستترة، شاهرًا كل مرة التوليفة الضرورية بين المُساواة والحرية والحريات الفردية والتحرّر الجماعي الذي يُمثل التحدّي الأكبر في العلاقة الخلافية بين اليسار والإسلام السياسي، وقد ظَهَر هذا جزئيًا في الصراعات التي دارت حول الدستور. لم تكن هذه المقاومة ثمرة تنسيق ولم تكن متجانسة، بل جاءت نتيجة جهود فردية واجتهادات أكاديمية أو جمعياتية. وقد تمكّنت -على الرغم من محدوديتها- من تحقيق نجاحات مكّنت من وقف النزيف الهووي ورسم ملامح مجتمع مدني متناغم نسبيا مع “مجتمع المقاومة”[15] المنتشر على امتداد البلد.

أما بالنسبة لليسار البرلماني الذي شَكّلَ مجموعة نيابية وازنة بين سنتي 2014 و2019، فقد بدا عالقا في مرحلة ما بعد اليسراوية. وأنتجَ هذا الاحتضار الطويل لليسراوية خطابًا فاشلا في الإبلاغ والإقناع رغم الظهور المتكرّر لعدد من رموزه تحت قبة البرلمان وخارجه. ولاَحَ هذا الخطاب كلغة ميّتة لقيادات في نهاية مشوارها. وهكذا تقلّصت هوية اليسار القديم المفقّرة “حدّ التداعي”، حيث عجز عن رؤية الحركات الاجتماعية الجديدة وهي قادمة وعن مواكبتها وهي تنتشر في جميع أنحاء البلاد، وابتعد عن بؤر الصراع الاجتماعي الجديدة التي استعرّت هنا وهناك. وعجز أيضا عن الإصغاء إلى التعبيرات السياسية والثقافية الجديدة وإلى هذا الدفع الإبداعي الحقيقي الذي عَمَّ كل الفضاءات ابتداءً من الشارع. ولأنهم منشغلون بشؤونهم التي عفا عليها الزمن، فقد تجاهل القادة كما الإطارات البحوث الجديدة في العلوم الاجتماعية التي أنجزها جيل طموح وواعد.

قبل حلول الكارثة الانتخابية الكبرى في سبتمبر وأكتوبر 2019، بَدَا السديم اليساري الذي تحوّل إلى ذيل مُذنّب وكأنه فصيل هَرم من الحركة الطلابية يعج بالمشاجرات الصغيرة والكبيرة. لم يكن لدى هذا اليسار فصاحة شكري بلعيد ولا جرأته ليخوض الصراع الإيديولوجي. لذلك اجتهد في محو كل أثر لحدث 18 أكتوبر من الذاكرة، وضجّ في سعيه إلى التكفير عن خطيئة التحالف مع اليمين ما بعد البورقيبي الذي جرى في اعتصام باردو في صيف عام 2013.

إن العلاقة بين اليمين الإسلامي السائر نحو العلمنة – على الرغم من محاولات الإنكار والنكوص- واليسار الذي تشلّه الرهبة على أعتاب العمل السياسي هي أشبه بتقاطع غاب فيه الصراع المنتظر. ولم يُفلح الجدل حول الدستور الذي جَرى في ظل الظروف التي نعرفها، في إذكاء الحوار الفكري والسياسي الذي سبق الفاصل الدستوري ولَحقه. ليس من اليسير أن نعرض هنا تفاصيل اللعبة شديدة الخطورة التي حفّت بوضع الدستور. لنذكر أن هذه اللحظة الحاسمة التي لم تبلغ منتهاها، لم تكن مواجهة مباشرة بين فاعلِين لا يتزحزحون قيد أنملة. بالإضافة إلى تبادل الأدوار وتبادل المواقع أحيانا، لقد رأينا على الميدان معارضة تسعى لإسماع صوتها و”لكن لا حياة لمن تنادي”، ومجتمعا مدنيا جهير الصوت، بمحتوى قانوني في كثير من الأحيان، وأخيرًا الترويكا التي تتمسك بالرفض قبل الإذعان والمصادقة[16] على مبادئ ديمقراطية مقابل التنصيص على توجّهات هووية. والحصيلة هي حرية تعبير كبيرة لديمقراطية صغيرة، صِيغت في ظروف متقلبة بين صراعات مريرة وثرية أحيانا ومقايضات برلمانية وترتيبات توافقية أحيانا أخرى.

إن المكسب الدستوري الذي تم بفضل جهود عدة كان لليسار “الخارج” (outsider) قصب السبق فيها على حساب اليسار الرسمي. لكن تحت يافطة “الانتقال الديمقراطي” انخرط كل الفاعلين في ممارسات غيّبت الديمقراطية كتنظيم سلمي للنزاع. هذا الغياب أدّى إلى تـآكل وإنهاك مختلف الفاعلين، بدءا باليسار القائم.

من الواضح اليوم أن اليسار السياسي قد انهزَم من دون شك. كما انهارت قدرة الحركة الإسلامية التونسية على التعبئة. لقد شاع وَهْمٌ لفترة وجيزة بأنّ ما بعد اليسراوية هو الموقع المحوري لإعادة تشكيل يسار جديد، ولكن تبيّن أنه عاجز على أن يكون بديلا حقيقيا للتراث والتنظيمات التي قامت على أنقاض حركة “آفاق” والحركة الشيوعية التونسية. وعنوان فشله الأوّل لا يكمن في حجمه السياسي بقدر ما يتجلى في افتقاره إلى فكر وخطاب يواجه الإسلام السياسي الحاكم، والحال أن هذا الأخير رغم حجمه الانتخابي يتخبط بدوره في تناقضات وتهافت العقل الهُووي في سياق البناء الديمقراطي.

من الواضح أننا نشهد نهاية مرحلة ما زالت دون تسمية: هل هي مرحلة الموت السريري لليسار وبداية مسار جديد تتمحور فيه استقطابات الساحة السياسية حول تيارات الهوية والتيارات الليبرالية على خلفية شعبوية؟ صحيح أن الخطاب الاجتماعي الذي كان يحمل رايته اليسار سابقا، أصبحت تتناوب على توظيفه قوى تدور في فلك أحد هذين القطبين. إنّ هذه الفرضية مغرية في ضوء التوترات الناشئة والقوى الصاعدة التي أصبحت تشكّل المشهد السياسي الجديد. هل هي نهاية سرديات الانعتاق رغم انتعاشها المرتقب بفضل ثورة فُجائية؟ هل انتهى زمن النشوة وآن أوان الاستسلام لمنافسة استقطاب ثنائي بين يوتوبيا الهوية (المُخففة) والفكر الليبرالي (المتجدد)، تتخلله لفترة -ليس بوسع أحد إدراك مداها- الشعبوية التي تسُود على رأس الدولة وتسري بين الأوساط الشعبية ولدى بعض “النخب”، وجميعها يجتر مشاعر حزينة إزاء اليسار وإزاء الإسلام السياسي وإزاء الثورة.

قبل الثورة، كانت توافقات 18 أكتوبر في أحسن الأحوال حوارًا شكليا. وبعد المصادقة على دستور 2014 هيمنَت التوافقات السياسية وأقصيت المواجهة الفكرية والإيديولوجية، على خلفية أزمة اجتماعية متواصلة. وسوف يذكر المتفائلون أساسا فرصتين مهدورتين لتنظيم “حوارات ديمقراطية”: إبّان نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة صيف عام 2018، ثم أثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2019.

مهما تكن حسابات الباجي قائد السبسي عند تشكيل لجنة الحريات الفردية والمساواة، فإن أشغالها قد أثارت أهم “نقاش” بعد الثورة منذ الخلاف الكبير حول الدستور. في البداية، أجبِر كل طرفٍ الطرفَ الآخر على اللعب مكشوف الوجه. فحتى ذلك الحين أتاح التوافق للفاعلين الرئيسيين إمكانيات غير محدودة، بدءًا باللغة الخشبية، وصولا إلى الخداع والتسويف والالتفاف. وبعد نشر التقرير، ظهر كلّ على حقيقته. سقطت أوراق التين وانفتحت بعض الأقفال. يمكننا أن نتذكر التنظيرات السخيفة حول التقدمية ضمن حدود الهوية، أو التواء مجلس شورى حركة النهضة الذي ارتدّ فجأة إلى سنة 2012، واستعَاد -بعد فترة وجيزة من الإحراج- لهجته الإخوانية وأخذ يلوّح بالقرآن إلى جانب الدستور[17]. أما اليسار السياسي فقد أضحى شبحا ثرثارا ولم يعد أحد يعيره أي اهتمام. ولم يبقى في الذاكرة سوى وثيقة هامة في الرفوف، وربما تلك الأصوات الناشزة التي رفعت مطالب لاذعة، لخصتها شمس رضواني العابدي في إشارة إلى الإصلاحات التي طرحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة وعلى وجه الخصوص المساواة في الميراث: “أنا آخذها ولا أقول شكراً!”.

أما الجدال الثاني فهو الذي صاحَب الحملة الانتخابية سنة 2019. قبل التحول الكبير في المشهد السياسي، حاول الإسلاميون دون جدوى التحكّم في مسار إعادة التشكّل الحتمية. وأعادتهم نعرة الهوية إلى عادتهم القديمة ولم يترددوا في نفض الغبار عن تراثهم الأصولي. وأدّى هذا الى تصلّب مفاجئ في خطاب الغنوشي وأتباعه بعد سنوات من الخطاب الديمقراطوي المطمئن. في هذه الأثناء، ضاع خطاب اليسار مرة أخرى، في حملة صاخبة وفارغة لا جدوى من ورائها تلتها هزيمة مُعلنة.

لقد بلغ الجدال أوجّه مرّتين ولكن الحوار ظلّ غائبا. وفي كل مرة لاحت فيها بوادر انطلاق حوار، كان مآلها الغرق في مشاحنات بائسة. إن حالة الغياب والضياع الداخلي والارتباك الأقصى التي يمرّ بها اليسار اليوم، ولم يعد بإمكان الادعاءات ولا اللغة الخشبية أن تخفيها، تشكّل فرصة دون شك. إن الأمر لا يتعلق بالتأكيد ببرامج إعادة بناء ينكبّ على وضعها جمع من الخبراء الافتراضيين لصالح تنظيمات حَلقية وناشطي المجتمع المدني، بل بمسار متباطئ أو متسارع لا بد أن ينجز بشكل أو بآخر في يوم ما، وفي ارتباط وثيق بديناميات متعددة الأشكال وفاعلة في مجتمعنا حتى إن لم تكن لها علاقة بأي حتمية. سيكون من الضروري الانتباه إلى الفضاءات الجديدة حيث تدور الصراعات الطبقية الجديدة، أين يُعلن “يسار سلبي” دون ضجة ولا غضب عن وجوده صلب “مجتمع مقاومة” متعدد الأصوات والأشكال.

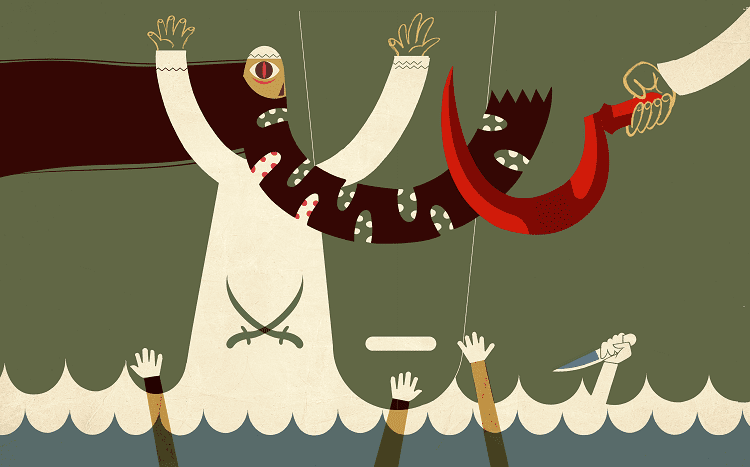

إن اليسار أو ما تبقى منه مدعوّ إلى الخروج من التّيه في عالمه الحزين حتى يكون على وفاق مع نفسه. إن ميزان الحسابات ليس مسألة خاصة، بل تسوية قد تتّخذ شكلا وديّا أو غير ودّي مع الآخر. وهذا الآخر المطلق بالنسبة لليسار ظلّ لفترة طويلة متجسّدا في الحركة الإسلامية. لقد صَاغ الإسلام السياسي ما يؤمن به الناس وعرضهُ عليهم، بينما بذل اليسار جهودا مضنية لعرض أبجديات صراع طبقي لم يؤمن به غيره. كانت هوية اليسار مبهمة في حين كانت الأيديولوجيا “الظلامية” المفترضة لدى خصومه أيسر فهمًا. يُمثل الإسلاميون هذه “الغرابة المزعجة” (l’inquiétante étrangeté) التي كانت لنا بمثابة مرآة معكوسة لعقود. ونحن اليوم مدعوّون إلى التأمّل في المرآة بتواضع ووضوح رؤية، وهي الفضائل الكبرى للمهزومين. إن العلاقة بالإسلام السياسي هي قضية هوية لليسار. تمامًا مثل التمايز عن كل أشكال الشعبوية.

لقد طمأَن اليساريون التونسيون أنفسهم فترة طويلة بالتأكيد مرارا وتكرارا على أنهم في الجانب الحداثي المضيء بينما يقبع دعاة الإسلام السياسي في الجانب المظلم من التاريخ. إن هوس الجري وراء الحداثة خطأ تاريخي دفع من أجله جزء من اليسار ثمناً باهظاً لمّا انجرَّ إلى مستنقع ما بعد البورقيبية. ولم يسلم من الإغراء لا الآباء المؤسسون ولا الوجوه البارزة في حركة 18 أكتوبر الذين افترقوا يمينا وشمالا. كان موعد الانتخابات الأخيرة عام 2019 لحظة فاصلة في الحقيقة. لقد عرّت أسطورة ما يُسمّى بالعائلة “الحداثية” التي تجمع طيفًا واسعًا يتراوحُ من حدود أقصَى اليسار إلى خلفية النظام البائد تُوحده ثقافة “مناهضة الأصولية”. هذا التجميع هو بناء مُصطَنع أقيمَ على أساس كراهية بلا ذاكرة: وكأن الخوف من الإسلام السياسي هو مبرّر اللقاء بين جميع أعدائه، بغضّ النظر عما إذا كانوا رجعيين أو فاسدين أو شعبويين. إن إشكالية الحداثة تدور في الفراغ لأنها تتجاهل المسألة الديمقراطية، ولأن الديمقراطية هي بداية السّياسَة ومنتهاها.

اليسار والإسلام السياسي والشعبوية

تستمدّ الشعبوية مُبرّر وجودها من نفاد صبر المقصيّين. وإن كان ما تٌقدّمه على أنه استجابة للمطالب الاجتماعية الملحة لا يتجاوز الخطاب الذي لا يُسمن ولا يُغني من جوع، إلا أنه يلاقى آذانا صاغية. ويحدث هذا في غفلة من اليسار المنشغل بالتنفيس عن أحقاده على الإسلام السياسي. إننا نعيش فعلا لحظة شعبوية. هل نُراهن على أنها نزوة زائلة وأنّ علينا فقط أن نطأطئ الرأس حتىّ تمر العاصفة؟ بغض النظر عن رأينا في الثقافة السياسية السلبية (معاداة المنظومة) التي تتشكل من خليط من الجرأة والمَكر والغضب التي حرّكت جمهور الناخبين الشبان سنة 2019، فاندفعوا إلى اختيار قيس سعيد باعتباره بديلا عن السائد المرفوض، يجب قبل كل شيء أن نتأمّل فيما تُخفيه الموجة، أي هذه الرغبة الجامحة في العمل السياسي لدى شباب يوصف بأنه لا يهتم بالشأن العام. تلك هي المفارقة التي تغذّي “العقل” الشعبوي. إن ابتعاد هذا الجيل الجديد من الناخبين عن التيارات اليسراوية أو ذات التوجه اليساري أو ما بعد اليسارية ليس مهمّا، الأهم أنه يُعيدنا إلى الواقع والإقرار بوجود فراغ كبير في مرحلة ما بعد الثورة. لقد خَرجنا من المستنقع التوافقي وقد تكفّلت الطّفرة الشعبوية بهذه المهمة.

منذ سنة 2019، غَطّت كلمة “شعب” مُجمل الأفق السياسي من أقصاه إلى أقصاه. وهل نحن بحاجة للتذكير بأن هذا “الدّال الفارغ” -كما يقول لاَكلو- هو الوثن الكبير لأقصى اليسار. ومع ذلك، يبدو كمَا لو أن تراثه ولغته وأفكاره الثابتة أصبحت بسبب غياب الوصية والوريث الشرعي مِلكية مُشاعة سطت عليها فلول من الوافدين الجُدد لتَنهب ما يَكفي كي تُشكّل خطابا رثّا وناجعا في آن. وبهذا المعنى، فإن يسار “أيام زمان” هو، من دون أيّ رغبة منه، الأم الحاضنة للشعبوية. إن الخطاب الشعبوي على الطريقة التونسية هو أساسا نسخة مُهجّنة من السجل “الثوري” الذي طالما احتكرته التنظيمات اليسراوية. بيد أن هذه الشعبوية القديمة اليسراوية المنشأ كانت تفتقر دائمًا إلى شعب. في حين أن العَرض الشّعبوي الجديد يُعانق طلبا شعبيا لا ريب فيه إلى حدّ الساعة. حيث لم يجد البُعد الاجتماعي الذي غيّبه “الانتقال” منفذا آخر غير الوَعد المجنون للديماغوجيين.

إن سقوط الإسلام السياسي لم يكن أمرا حتميا. ويعود سبب انهيار شعبيته إلى تخلّيه عن الفقراء. حتى أنّ المنشقين عنه أصبحوا يتهمونه بالتنكّر للوعود الاجتماعية التي كان يَرفعها منذ زمن بعيد. وإذا كان لليسار قناعة تُلزمه في كل الظروف فهي المساواة. وإذا كان ثمة ضرورة لخلق راديكالية جديدة، فلن تكون سوى مقاومة إغراءات النزعات الثقافوية والشعبوية مهما كانت مبرراتها، لأنها تسعى إلى تغييب قضية المساواة. إن رهان الصراع الذي يظل مطروحا باستمرار، وهو التدليل على أن الديمقراطية العلمانية مجرّد تكرار وإن كانت الديمقراطية الإسلاموية تضاربا في الألفاظ. وإن الديمقراطية فحسب هي الأفق السياسي الذي لا يمكن تجاوزه. أما طرح ما بعد الديمقراطية الذي جاءت به الشعبوية فهو إعلان عن نهاية السياسة نفسها.

خاتمة: من أجل “استراتيجية أقلّية”

إن الانتصار للمساواة في هذا السياق الشعبَوي يجب أن يسلكَ مسلكا آخر غير الذي سَلكه اليسار في مواجهة المدّ الإسلامي. بقدر ما كان اليسار التونسي فاعلا أقلّيا في الحياة السياسية، فهو ما فتئ يتماهى دومًا مع استيهام جماعي أغلبي، ألا وهو الشعب الذي سوف ينتهي به الأمر إن عاجلا أم آجلا إلى التعرّف على ذويه. هذا التناقص يَكشف عن جميع أبعاده في المواجهة مع الإسلام السياسي. فمختلف اليسارَات قد خَبِرت هذا الإسلام السياسي من خلال علاقات شتّى: سواء بالكيل للظلامية كيل الطرشان ضربا على الطنبور، أو بالتعامل معه “كحليف مُزعج” طمعًا في زيادة العدد أمام دكتاتورية بن علي، أو “بقبول التواجد” مع النواب الإسلاميين في رحاب البرلمان، أو بالالتفاف على الأسئلة التي يصعب تحمّلها. على أنّ مختلف هذه الوضعيات وقع تبريرها في كلّ مرّة سواء بالوفاء للقيم اللائكية والمساواة الاجتماعية، أو على العكس من ذلك عملا بالواقعية السياسية. وفي كلتا الحالتين، أي معارضة الإسلام السياسي أو التعامل معه، فإنّ العلاقة تظلّ علاقة لا حِوار متواصل.

وعلى صعيد آخر، حرص اليسار على التناغم مع الذهنية المُحافظة العميقة للشعب العميق بدعوى عدم الاصطدام بمشاعر الشعب، متوهّما أنّ خروجه في حلّة السياسي المحترم سوف يعبّئ رصيده السياسي والانتخابي. فمنذ عام 2011، نادرًا ما استمعنا إلى كلمة “الشيوعية” أو “الاشتراكية” في خطابات الناطقين الرسميين باسم مختلف التشكيلات، وكأنّهما سُحِبا من قاموس المصطلحات الصالحة لهذا الزّمن ودخلا متحف الألفاظ العتيقة. كما حرِص هذا اليسار السياسي على التباين مع المواقف النسوية الجريئة بحجّة “موش وقتو” (ليس الوقت المناسب)، وأغمَض عينيه على القضايا الحسّاسة من قبيل تجريم استهلاك الزظلة[18] أو الدفاع عن قضايا “مجتمع الميم”. نفس الشيء بالنسبة لقضايا البيئة والمحيط، باعتبارها قضايا اجتماعية بامتياز، فإنّ التزام اليسار تُجاهها ظلّ خِطابيا صرفا. وفيما يخصّ مكافحة التجاوزات البوليسية، لم نشهد سوى المنشقّين عن اليسار القديم يقفون إلى جانب حركات الألتراس وضحايا القمع من أبناء الأحياء الشعبية. ولعلّ هنا مكمن سوء التفاهم الكبير: فهل يمكن لليسار أن يكون شيئا آخر غير الحاضنة للقضايا “الخاسرة” في مجتمع مثل مجتمعنا والنّصير لها والمدافع عنها؟

لا يمكن مواجهة الفكر المحافظ الذي يتبنّاه الإسلام السياسي -أي الخطاب الديني للنسق الأخلاقوي- بعموميات “تقدّمية” مُثقلة بعقل باطني لا يقلّ محافظة. وحدها “الاستراتيجية الأقلية” المتخلّصة من هاجس التناغم مع المتعارف عليه من العقليات والمواريث والأعراف، والمتحرّرة من حسابات الربح والخسارة الانتخابية، كانت لتوفّر لليسار إمكانية مواجهة الإسلام السياسي دون عُقد، وتُطوّر اليوم عرضا سياسيا مُغايرا، وتُولّدَ خطابًا مفتوحًا على آفاق مغايرة تماما للخطابات المُنادية بنظام أخلاقوي، إسلامويا كان أم شعبويا.

نقله من الفرنسية إلى العربية: محمد معالي

لقراءة المؤلف الجماعي كاملا وتحميله، اضغط هنا

[1] للاطلاع أكثر على التحركات الاجتماعية في منطقتي الهوايدية وجمنة. انظر مقالة “مغلق بقرار شعبي: حين واجهت قرية الهوايدية الدولة”. موقع إنسان. 07 أكتوبر 2020. وانظر مقالة “تجربة جمنة: مسيرة قرن من أجل استرداد الأرض” موقع المفكرة القانونية، 17 نوفمبر 2020. (هذا الهامش من إضافة المحرّر).

[2]– هذا التصور ليس حكرا على أقصى اليسار الذي يجسده بوضوح كتيّب صدر لحمة الهمامي بعنوان “ضد الظلامية” سنة 1986، عن دار صامد للنشر.

[3] . من مؤسسي تجمع الدراسات والعمل الاشتراكي التونسي المعروف باسم صحيفته “آفاق” (برسبكتيف).

[4] صحيح أنّ مجلة “المعرفة” الإسلامية كانت تُطبع في الستينيات في مطبعة الحزب الاشتراكي الدستوري، وصحيح أنّ القادة الإسلاميين المستقبليين كانوا دعاة ضمن جمعيات الحفاظ على القرآن الكريم المدعومة من النّظام، لكن ذلك لا يُفسّر تحوّل الإسلام السياسي وظهور حركة الاتجاه الإسلامي منذ بداية السبعينيات كقوّة معارضة راديكالية للنّظام البورقيبي.

[5] في حديث أدلى به إلى فانسان جايسار وميشال كامو (Vincent Geisser et Michel Camau) وردت كلمة ”Illégitime” أنظر: Bourguiba la trace et l’héritage, Kharthala, 2003.. وقد ذكر نور الدين بن خذر لاحقا: “ليكن الأمر واضحا. أنا أتحدث عن أبناء شرعيين لبورقيبة لا عن أبناء طبيعيين” انظر “الطريق الجديد” عدد 26 ماي 2004.

[6]. هكذا كان يصنف أعضاء منظمة “آفاق” أنفسهم وذلك رغبة منهم في التمايز عن الحزب الشيوعي التونسي.

[7]. أنظر Gilbert Naccache Le mouvement Perspectives : lecture d’une trajectoire peu commune, communication auprès de la Fondation Temimi.

[8]. أحيل القارئ هنا على مقدّمة العمل المشترك الصادر بعنوان 68 ربيع تونس الأول، هشام عبد الصمد وفتحي بن الحاج يحيى، نشاز 2019.

[9]. «Pour sortir de la dictature» publié le 11-06-2002 sur le site Tunisnews. http://www.tunezine.tn/read.php?1,188580,188580

[10]. مداخلة ألقيت يوم 19 ديسمبر2006، ونُشرت بتاريخ 11 جانفي 2007 بمقدمة فصيرة من فرنسوا بورغا في موقع. https://oumma.com/laics-islamistes-pourquoi-lunion-2/

[11]. وحتى نكون أكثر دقّة، نشير إلى أنّ الساحة السياسية شهدت خلال الثمانينات فترات عابرة لجدل ثري بين أطراف من اليسار (بن خذر، الهاشمي الطرودي وغيرهم)، من جهة، وجماعة 15-21 والاتجاه الإسلامي من جهة أخرى. وكان لمجلة المغرب (قبل منعها) دور هام في ذلك.

[12] هي حركة بدأت بإضراب جوع في 18 أكتوبر 2005، شاركت فيها شخصيات مستقلة وأحزاب معارضة لنظام بن علي (حزب العمال اليساري، الحزب الديمقراطي التقدمي، حركة النهضة الإسلامية) وقد كانت مطالبها متعلقة أساسا بالحريات العامة (حرية التنظم، حرية التعبير، العفو التشريعي العام) وقد تطورت نحو تأسيس ما يعرف بهيئة 18 أكتوبر التي لم تحظى بتأييد كل مساندي مطالب الإضراب. للوقوف أكثر حول حركة 18 أكتوبر انطر: وثائق هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بتونس، موقع نشاز. (هذا الهامش من وضع المحرّر).

[13] – مقتطفات من عريضة بعنوان ” انحراف غريب” أمضاها 150 شخصا من اليساريين المستقلين. وهي من ضمن ملحقات كتاب “اليسار والإسلام السياسي الصراع المعلق”، نشاز 2020 (صدرت النسخة الفرنسية سنة 2017).

[14] – هذا التحوّل والتأقلم هو من إنجاز راشد الغنوشي. أنظر كتابه: الحريات العامة في الدولة الإسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1993.

[15] يعود استخدام مصطلح “مجتمع المقاومة” في السياق التونسي للباحث ماهر حنين، من خلال كتابه “مجتمع المقاومة، ما بعد الإسلاموية، ما بعد البورقيبية، ما بعد الماركسية” منشورات جمعية نشاز 2019. (هذا الهامش من وضع المحرر).

[16]– لا نعود هنا إلى السياق الجيوسياسي الذي سرّع تنازل قيادة النهضة وبالخصوص الانقلاب الدموي في مصر.

[17] انظر في هذا الصدد البيان الختامي للدورة 21 لمجلس شورى حركة النهضة، على موقع حركة النهضة على الرابط التالي: http://www.ennahdha.tn (هذا الهامش من وضع المحرّر).

[18] هيو المصطلح الذي يطلق في العامية التونسية على مادة القنب الهندي، يجدر التذكير أن ثلث المساجين في تونس من شباب الأحياء الشعبية محكومين من أجل تعاطي هذه المادّة.