أمس، أعادت وزيرة العدل ماري كلود نجم طابة التشكيلات القضائية إلى ملعب مجلس القضاء الأعلى. وفيما مارست نجم بذلك صلاحيتها القانونية وفق المادة 5 من قانون تنظيم القضاء الأعلى، فإنها عمدت بخلاف أسلافها إلى تبيان أسباب اعتراضها ونشرها، مع مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالتعاون ل “تحقيق تغيير جذري في الأسس والمبادئ التي تقوم عليها” التعيينات والمناقلات. وكانت نجم التقت بمجلس القضاء الأعلى طوال ساعتين، تناقشوا خلالها بشأن ملاحظاتها، من دون أن يسفر الاجتماع عن نتيجة واضحة، وسط تباين التوقعات الإعلامية حول مواقف هذا الأخير.

ويأتي هذا التفاعل بين الوزيرة والمجلس بعد احتدام نقاش عامّ واسع قد يكون الأول من نوعه حول التشكيلات القضائية. وكانت “المفكرة القانونية” قد بذلت جهدا في هذا الإطار في إعادة تصويب المعركة من معركة عبثية أو دونكيشوتية حول “مرجعية مجلس القضاء الأعلى” بمعزل عن مضمون التشكيلات، إلى معركة محوريّة حول مضمون التشكيلات والمنهجية والأسس التي يقتضي أن تقوم عليها، بما يتوافق مع تطلعات الرأي العام في هذه المرحلة الدقيقة. وقد أتى كتاب نجم في الكثير من مقاطعه موافقا لما طالبت المفكرة به أو حذرت منه، بما يعزّز من فرص النجاح في هذه المعركة.

وقبل المضي في مناقشة ملاحظات نجم والتعديلات المرتقبة والواجبة من مجلس القضاء الأعلى، سأعمد بداية إلى مناقشة أبعاد المعركة وطبيعتها.

معركة مرجعية مجلس القضاء الأعلى أم تحرير النيابات العامة؟

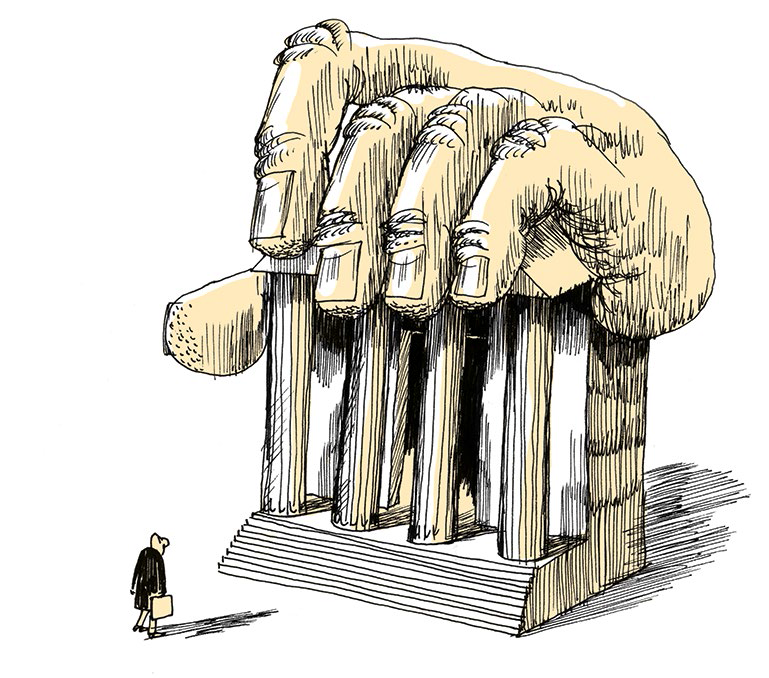

ما أن أُعلن عن إنهاء مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات القضائية، حتى انطلقت أصوات تطالب بالتسليم بمرجعيته، معتبرة أن أيّ ملاحظات على المشروع سواء أتت من الوزارة أم من القوى الاجتماعية (بما فيها المنظمات الحقوقية كالمفكرة) هي بمثابة تهديد لهذه المرجعية وفتح مجال واسع للتدخلات السياسية. ولم تجد بعض مجموعات الإنتفاضة حرجا في الإنضمام إلى هذه الأصوات رغم الملاحظات الكثيرة التي نشرتها “المفكرة” حول المشروع وبخاصة لجهة التسميات في مراكز قضاء التحقيق والنيابات العامة، والتي تظهر عملية إعادة تدوير لقضاة السلطة، من شأنها إجهاض أي مسعى لمكافحة الفساد. وقد بدت هذه المعركة (أي تكريس مرجعية مجلس القضاء الأعلى) مشابهة تماما للمعركة التي سعى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق جان فهد إلى خوضها، من خلال محاولته لتمرير اقتراح قانون بحصر مرجعية إجراء التشكيلات بالمجلس دون إعطاء أي صلاحية لوزير العدل أو لأي من أعضاء السلطة التنفيذية في هذا الخصوص.

وهذه المعركة هي في عمقها عبثية لأسباب عدة سبق وأثرناها مطولا، وبخاصة في معرض الردّ على اقتراح قانون “جان فهد”، وذلك منذ سنوات عدة. ومن أبرزها أنه يتم تعيين غالبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى (8 من أصل 10) من السلطة التنفيذية وفق قاعدة المحاصصة (لكل زعيم ممثلوه داخل المجلس)، فيما أن العضوين المتبقيين يُنتخبان من بين رؤساء غرف التمييز حصرا أي من بين أشخاص سبق وانتخبتهم السلطة التنفيذية في تشكيلات عدة، قبلما يُتاح للقضاة انتخابهم لعضوية مجلس القضاء الأعلى. وهذا ما حملنا مرارا إلى القول بأن المجلس هو في حالته الحاضرة يدٌ للقوى السياسية داخل القضاء أكثر مما هو درعٌ له تجاه هذا النظام. ولا يغير من ذلك تعيين رئيس موثوق به، طالما أن المجلس يمارس صلاحياته بشكل جماعيّ، حيث يكون لرئيسه صوت واحد من أصل عشرة، من دون أن يكون له أي صلاحية خاصة في هذا المجال.

وعليه، فإن أي حديث عن سيادة المجلس هو في غير محله طالما أن تسييس التشكيلات لا يحصل فقط من خارج المجلس إنما يحصل أيضا وبالأخص من داخله، من خلال الأعضاء المعينين فيه والذين يتولى كل منهم عموما تمثيل مطالب جهة سياسية أو أكثر. وعليه، لا يكون خوض معركة “مرجعية المجلس” مجديا إلا إذا حصل تبعا لتعديل كيفية تعيين أعضاء المجلس، بما يضمن استقلاليتهم وتجردهم. وهذا ما نسعى إليه من خلال اقتراح قانون استقلال القضاء وشفافيته التي ساهمت “المفكرة القانونية” في إعداده. أما في ظل المجلس الحالي، فإن أي معركة على مرجعيته في إجراء التشكيلات دون السلطة التنفيذية، تكون بمثابة معركة على وجوب تكليف التابع بإجرائها بمعزل عن المتبوع.

وما يزيد من هذه العبثية، هو أن مجلس القضاء الحالي عيّن من قبل الحكومة السابقة التي تم إسقاطها بفعل الثورة، وأنه بأية حال يبقى مجرّد جهاز إداريّ يتعين على القوى الاجتماعية، في هذه المرحلة أكثر من أي مرحلة أخرى، إخضاعه لرقابتها وصولا إلى الدفاع عن المجتمع في وجه المنظومة السائدة في مختلف تفرعاتها ومجالسها.

انطلاقا من ذلك، سعت “المفكرة” إلى تصويب بوصلة المعركة، انسجاما منها مع مجمل مواقفها منذ سنوات. فهي لا تتصل إطلاقا بمن يعين القضاة في مراكزهم (المجلس أم الوزير؟) أقله في ظل تركيبة المجلس الحالية، بل أولا بالمعايير التي تستند إليها هذه التشكيلات، وبخاصة في مجال مراكز النيابات العامة وقضاء التحقيق، وهي المراكز التي تتولى تباعا ملاحقة قضايا الحق العام بما فيها قضايا الفساد والبيئة ومجمل المخالفات الكبرى، والتحقيق فيها. فهل هي تؤدي لتعيين قضاة مستقلين لا يوصمهم أي ارتياب مشروع أم أنها تعيد تدوير القضاة الذين غالبا ما ارتضوا الإنخراط في هذا الخط السياسي أو ذاك وخدمة مصالحه؟ وهل هي تستعيد نفس الأسس في تطييف المراكز الهامة، بما يخالف المادة 95 من الدستور ويخول كل زعيم تعيين القضاة المقربين فيه، مع ميل واضح لكل منهم في اختيار “مراكزه” في مناطق نفوذه؟ وبكلمة أخرى، سعت “المفكرة” إلى توجيه المعركة في الاتجاه الصحيح أي حول مضمون التشكيلات ومعاييرها، بعدما عمدت إلى التنبيه إلى خطورة وعبثية المعركة الأولى، والتي من شأن إنسياق القوى الاجتماعية بها أن يؤدي إلى المطالبة بتشكيلات تناقض مصالح المجتمع التي تدعي حمايته. وبالطبع، المعركة لتكريس معايير الشفافية والحيادية والاستقلالية في التسميات يتعارض في عمقه مع أي معركة قد يُطلقها هذا الفريق أو ذاك، لإبقاء قضاته في مناصبهم أو الحصول على مقاعد إضافية، طالما أنها تفترض حكما إبعاد جميع القضاة المقربين من أحزاب السلطة بمعناها الواسع من المراكز الهامة.

ومن هنا، جاز القول أن المعركة التي انخرطت فيها “المفكرة” هدفت ليس للدفاع عن مرجعية أي جهاز إداري، بل إخضاعها جميعا للرقابة الاجتماعية بهدف الوصول إلى تحرير المراكز الهامة من اعتبارات المحاباة والتسييس والتطييف. وبالطبع، استغلّت “المفكرة” الاهتمام العام بالتشكيلات لطرح أفكار جديدة، غالبا ما وضعت في خانة الأمور غير الواقعية، ومنها وجوب تمكين القضاة الراغبين بإشغال أي مركز هام من الترشح والإدلاء علنا بالأسباب التي تجعلهم أهلا له، بما يضمن الشفافية والمساواة فيما بينهم ويمكّن القوى الاجتماعية منتكوين قناعاتها حول مدى نزاهة التشكيلات وحياديتها.

ملاحظات وزيرة العدل

فيما أوحت العديد من وسائل الإعلام أن نجم سترد التشكيلات حماية للقضاة المحسوبين على التيار الوطني الحر، جاءت ملاحظاتها العلنية متناقضة مع هذا الإيحاء تماما. فبعدما أعلنت في تصريحها المباشر على قناة LBC استقلاليتها في صوغ موقفها عن أي فريق سياسي (بما يشكل ردا ضمنيا على مسعى الوزير السابق سليم جريصاتي إلى تظهير دور توجيهي له عليها)، ذكّرت في كتابها الموجّه للمجلس أنها لم تطالب بأي إسم أو مركز أو موقع ضمن التشكيلات. لا بل ذهبت أبعد من ذلك طالبةً من المجلس الاستفادة من اللحظة الاستثنائية المتمثلة في “الانتفاضة الشعبية” ومن دعمها وتغطيتها له، لرفع سقف الممكن وإجراء تغيير جذري لطرق العمل السابقة في اتجاه الوصول إلى قضاء مستقل وقادر على مكافحة الفساد وحماية حقوق الناس وجذب الاستثمارات.

وقد عبّرت عن ذلك بشكل خاص من خلال الإستناد إلى أمرين: الأول، التأكيد على وجوب اعتماد الشمولية في تطبيق المعايير بما يفسّر على أنه مطالبة بإبعاد كل القضاة المسيسين، بما فيهم قضاة التيار الوطني الحر، عن المراكز الأساسية. والثاني، العدول عن تطييف المراكز القضائية بما يمهّد ل “تحويلها إلى مراكز نفوذ ومحاصصة في مختلف المناطق اللبنانية” و”منع… وصول القاضي المناسب إلى الموقع المناسب بغض النظر عن إنتمائه الطائفي والمذهبي”، بما يخالف المادة 95 من الدستور وتطلعات الشعب اللبناني. ويلحظ هنا أن هذا التطييف لا يتعارض فقط مع الدستور لجهة المادة 95 بل أيضا مع مبدأ المساواة بين القضاة الذي يشكل إحدى ضمانات استقلاليتهم المكرسة دوليا، بما يجعله مخالفا للمادة 20 من الدستور أيضا.

أخيرا، شككت نجم بقانونية المشروع ولا سيما لجهة تعارضه مع المادة 13 من قانون المحكمة العسكرية 1968، والتي تنص على آلية مغايرة لتعيين القضاة العدليين في المحاكم العسكرية، في حين أن المشروع يشمل تسمية هؤلاء إلى جانب القضاة في المحاكم العدلية كافة. وموقف الوزيرة لهذه الجهة يقبل النقد. فقد كان من الأجدى اعتبار هذه المادة القديمة (1968) ملغاة بموجب تعديل قانون تنظيم القضاء العدلي الصادر في 2001 الذي نظم تشكيلات القضاة العدليين، بما ينسجم مع ضرورة حصر القضاء الاستثنائي وأي آليات استثنائية في تسمية القضاة فيه.

من خلال ملاحظات كهذه، ومع تحفظنا الجزئي بشأن قضاة المحكمة العسكرية، بدت الوزيرة نجم وكأنها بدورها تصوّب النقاش وتأخذه إلى مكان أكثر ملاءمة مع الصالح العام. وهذا ما أكّدت عليه في تصريحها المتلفز، حيث قالت أن التشكيلات ليست غاية بحد ذاتها، إنما وسيلة لتحسين حق التقاضي.

مجلس القضاء الأعلى، معركة سيادة وهمية أم إصلاح؟

تبعا لذلك، يجد مجلس القضاء الأعلى اليوم نفسه أمام توجه من إثنين:

إما أن يتمسك بمشروعه السابق من باب تمسكه بمرجعيته الحصرية في وضع التشكيلات، بناء على تصورات مغلوطة عن استقلال القضاء وسيادته (وهذا ما أمكن تسميته التوجه السيادي). وفي هذه الحالة، يكون المجلس انخرط عمليا ضمن المعركة العبثية التي بدأها جان فهد سابقا، واشترك فيها عدد من وسائل الإعلام والناشطين منذ الإعلان عن مشروع التشكيلات الأخير. ومن شأن هذا الأمر أن يتيح له التمسّك بتعييناته مهما اعتراها من شوائب وتسييس وضرب لحقوق المجتمع، تحت غطاء السيادة والاستقلال. وبالطبع، سيراهن هذا التوجه على الظاهر المخادع لاستقلال القضاء، وهو الظاهر الذي يقوم على اختزال السلطة القضائية بمجلس تعين السلطة التنفيذية الغالبية الكبرى لقضاته، وهو مخادع لأن الاستقلال لا يكون حقيقيا في هذه الحالة فضلا عن تعارض تكوينه على هذا الوجه تماما مع معايير استقلال القضاء الواحب توفرها في مجلس مماثل.

وإما أن يعمل على تصويب مشروع التشكيلات بما يؤدي إلى تحرير النيابات العامة وقضاء التحقيق من أدران التسييس والتطييف، وينقل القضاء من مراكز نفوذ نافرة إلى مراكز لمنح العدالة ومكافحة أي اعتداء لأي شخص مهما علا كعبه.

أغلب الظن أنه سيكون لأعضاء المجلس مصالح وتوجهات متباينة في هذا الخصوص. ففيما يعرف عن رئيس المجلس سهيل عبود تجرده ونزاهته وبعده عن الأطراف السياسيين، نلحظ يوما بعد يوم إنتفاخ الدور المناط بنائب رئيس المجلس النائب العام التمييزي غسان عويدات والذي أمكن اعتباره من دون أي مبالغة عرّاب تشكيل القضاة في مجال النيابات العامة وقضاء التحقيق وخليفة لكل من عدنان عضوم وسعيد ميرزا في توجهاتهم التسلطية على القضاء. وفيما يحتاج فرض التوجه الإصلاحي إلى تأييد غالبية أعضاء المجلس، يحتاج التوجه السيادي إلى سبعة منهم.

يبقى أن نذكر أنه في حال انحياز المجلس للمواجهة السيادية، ينتظر أن يجابه مشروعه طعونا قضائية على خلفية عدم دستوريته، وتحديدا على خلفية تعارضه مع المادتين 20 و95 من الدستور، هذا فضلا عن تحميل أعضاء المجلس مسؤولية إخفاقه عن الاستجابة لأولويات المواطنين في إصلاح القضاء في هذا المنعطف الصعب من تاريخهم.

فلنتابع ونراقب دفاعا عن المجتمع وحماية لمصالحه.