في ربيع 1864، لم يستطع محمّد الصادق باي (1813-1882) الاستمتاع بنزهته المعتادة مع خاصّته في مدينة حلق الوادي. فقد عكّرت صفوه المُلوكي رسائل التليغراف والأخبار القادمة من وُلاته وأعوانه المنتشرين في غرب المملكة وجنوبها، وطن “العربان” والقبائل والفلّاحين. تَناهَى إلى مجلس الباي[1] أنّ فارساً من قبيلة ماجر، يتقن القراءة والكتابة وله نصيب من الخطابة، يُجمّع حوله القبائل والعروش ويحرّضهم على الامتناع عن دفع الجباية، يُدعَى علي بن غذاهم وصار أتباعه يلقبّونه “باي الأمّة”.

وكان الباي قرّر في أواخر 1863 زيادة ضريبة المجبى[2] من 36 إلى 72 ريالاً. لقد كان في حاجة شديدة إلى الإنفاق على قصوره وبطانته وملذّاته، ولم يُنصت إلى بعض الأصوات القريبة الخجولة التي حذّرته من غضب القبائل التي لم يعد لديها ما تعطيه سوى خيامها وكفَافها. وفي الختام انتصر الباي للرأي القائل: “إنّ العربان إذا كثر مالهم ساء حالهم، وفي ثقل الجباية خضد لشوكتهم وكبح لهم على العصيان”[3]. وبعيداً عن مركز السلطة في الحاضرة كانت قبائل الأعراض والوسط والشمال الغربي تتزوّد بالبارود وتعقد الأحلاف والاتّفاقات وتتنادى على مآدب الطعام، وتُعلن بداية أوسع حركة عصيان وتمرّد في تاريخ تونس الحديث. لقد أفلح الباي بجبروته وعلي بن غذاهم بتحريضه في توحيد القبائل وإخماد أحقادها وضغائنها، التي ستستيقظ بعد حين.

العصيان الجبائي

وُلدت ثورة 1864 في عالم بدَوي أنهكته سنوات القحط وجشع “المخازنية”[4] وثقل الجباية والجُباة، وتنادت إليها كتلة هائلة من المتضرّرين من النظام الجبائي الجائر: الجمهور القَبلي المسحوق وأعيان العروش والمشايخ ورجال الدين. وابتداء من أفريل 1864، ستمتدّ حركة العصيان الجبائي لتطال القرى والمدن الداخلية والساحلية، على غرار صفاقس وسوسة والمهدية والمنستير. وباستثناء تونس العاصمة، ستصبح الحركة حالة اجتماعية ممتدّة على كامل أراضي المملكة، وسينضمّ إليها جمهور مَديني يضمّ فقراء المدن وأعيانها وصغار الحرفيين والتجّار.

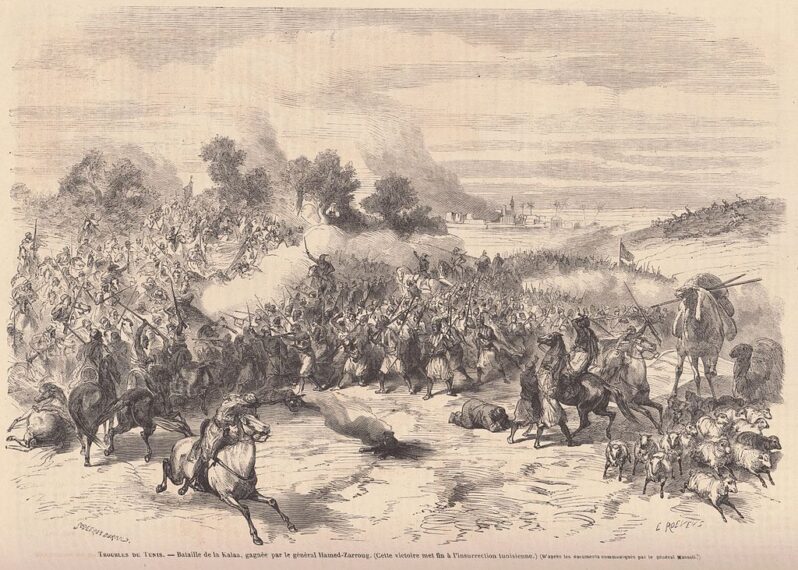

في عهد الوزير الأكبر مصطفى خزندار، كان كلّ ما يدبّ على أرض المملكة يُخضَع للجباية: الأفراد والأغنام والبقر والبغال والإبل والمغنّين والموسيقيين والمومسات. وكان يخضع للضريبة أيضاً الملح والتبغ والشموع والجلد. فقد كان “الشعب يدفع والباي ينفق، والمماليك يجمعون الثروات الطائلة”[5]. ولكن، عندما سترفض جبهة القبائل بقيادة علي بن غذاهم دفع الجباية وتطرد الجُباة وتحاصر العمّال والولاة، سيسري الفزع إلى مجلس الباي وستأخذ الحركة مظهراً أكثر عنفاً وإصراراً. أفلحت بدايات الثورة في انتقاء أعدائها المحلّيين بجدارة نسبية، فقد لوحِق أعوان الضرائب وعمّال الباي والولاة والآغوات ونُهبت أرزاقهم وثرواتهم في جميع القرى والمدن المنتفضة؛ حوصِر بعضهم حتّى الموت وهرب بعضهم الآخر خلسة على متن البواخر. قبل وصوله إلى مدينة الكاف، قُتل الآغا فرحات عامل المدينة وأولاد ونيفة. وفي تالة، حاصرت قبيلة ماجر عامل الباي “العربي بن عمّار البكوش” الذي تحصّن ببُرجه وقضَى حتفه صحبة من كان معه من أهله وفرسانه. وأجبرت الجماهير المنتفضة والي قابس على فتح خزائنه وإرجاع أموال الجباية إلى أصحابها وحَملَته على مغادرة المدينة[6]. وفي القيروان، عُزِل الوالي وعوّضه الثوّار بآخر. وفي قرى الساحل ومدنه، عُزل العمّال وأعوان الجباية ورُفِعت الرايات الخضراء دلالة على الولاء للسلطان العثماني وليس للباي.

كانت القبائل في كلّ مكان تستردّ ما نُهب منها، وقد قال الثوّار لكاهيّة القيروان، بعد نهب مخازنه وتمزيق رسوم الديون: “لم تُطعمنا من مالك ولا من مال أبيك، إنّما هو مالنا مكّننا الله منه”[7]. وكان قائد القبائل علي بن غذاهم يرسم حدوداً للنهب والسلب ويدفع بأخلاقيّة جديدة للثورة، قائمة على مبدأ احترام أرزاق الناس وتوفير الأمان للقوافل التجارية، محاولاً بذلك صرف شبح اللصوصيّة عن الحركة وتجميع أيادي المظلومين حول عدوّهم المشترك، عمّال الباي وجُباته. ولم يستطع القائم على العرش الحسيني فرض إجراءاته الجبائية الجديدة، لذلك اضطرّ إلى العدول عنها، ورَاسل القبائل في 21 أفريل 1864 ليعلمها بعودة العمل بمبلغ المُجبى القديم، 36 ريالاً. وفي تلك الأثناء، كان وزيره الأكبر مصطفى خزندار يبحث عن مداخل لشقّ صفوف القبائل وتبديد شملها وإنهاك الحركة بالوعود والتسويات، في الوقت الذي أصبحت فيه تجمّعات القبائل تقترب من مركز السلطة في العاصمة وتنتظر موعد الاشتباك مع عساكر الباي.

بن غذاهم: الحالم بالعدل داخل عالم قديم

لقد ارتبطت ثورة 1864 في الذاكرة الجمعية بصورة علي بن غذاهم، المزدهرة بحمولة وجدانية وإرث ثقيل مُثخَن بالأحلام والخيبات. والثورة تشبه قائدها إلى حدّ ما، يتماثلان في العنفوان والأمل والتواضع والارتباك وضيق الأفق والحنين إلى عالم قديم لم تفلح “حداثة” الباي ونخبة الإصلاح في تغيير أوضاعه. أليست الثورة هي هذه الكيمياء العجيبة الخارجة من القلق والخوف على الحياة والمصير؟ تغذّت الثورة من رموزها القبلية والدينية والأخلاقية. وهي بهذا المعنى شبيهة بالعالم الذي نشأ فيه علي بن غذاهم واكتسب من خلاله وعيه السياسي والاجتماعي. في منطقة السباسب في الوسط الغربي، ولد بن غذاهم عام 1814 في فريق أولاد مساهل من قبيلة ماجر، ولا يخلو إرثه العائلي من المفارقات. فهو حفيد عمّار المساهلي الذي قاد تمرّد 1812، وهو أيضاً سليل “عائلة مخزنية خدمت السلطة الحسينية منذ أواسط القرن 18. فعائلات ’ابن شريفة والفراجنية‘ من أولاد مساهل احتكرت مؤسّسة المشيخة داخل عرش أولاد مهني منذ أواسط القرن 18، وارتبطت بالمخزن منذ هذه الفترة وحصلت على امتيازات هامّة لعلّ أقلها الإعفاء الجبائي، مقابل دورها في تحييز المجال وإخضاع أولاد مهني إلى مطالب الدولة وإطاعتها”[8]. وضمن محيط قبلي مجبول على المشافهة والرواية، أتقن علي بن غذاهم شيئاً من القراءة والكتابة بفضل والده محمّد بن غذاهم الذي كان قاضياً على عروش ماجر. وقد اشتغل علي بن غذاهم كاتباً لدى العربي السهيلي عامل ماجر، ونشأ في مناخ ديني-بدوي مرتبط إلى حدّ كبير بالطرق الصوفية. إذ تشير بعض المصادر إلى أنّه كان مُقدِّم الطريقة التيجانية في جهته، وضمن مجتمع قبلي يقدّس مكانة الفرسان والسلاح. كان بن غذاهم فارساً محترماً بين ذويه، وقد كان المؤرّخ التونسي الأزهر الماجري محقّاً عندما قال “إنّ ابن غذاهم قد جمع بين حبر الأولياء ودم المحاربين”[9].

هذه الوجاهة القبلية وتَمَيُّز المكانة الدينية و”العلمية” جعلت صورة علي بن غذاهم تحظى بقابليّة لدى بقيّة القبائل، بخاصّة خصوم الماضي على غرار قبيلتَيْ الهمامة وجلاص. وقد أضاف عليها صاحبها قدرة على بناء سرديّة نضالية وحّدت مجتمعاً بدوياً مزّقته جراح الإغارة والسلب. فقد كان يقول لهم: “السور الذي يقينا أنّنا مظلومون”[10]. كانت الجباية وجه الظلم الأكثر وحشيّةً، ولن يتحقّق العدل إلّا بتخفيضها وكفّ أيادي الجُباة عن الوصول إلى كلّ شيء، وكانت أيضاً الإطار الأكثر قوّةً الذي انتظمت داخله هيمنة العرش الحسيني والمماليك على المجتمع المحلّي. وقد رآكم المجتمع القبلي تجربة مأساوية مع جهاز الدولة المخزنية ولم يهضم الإجراءات التحديثية التي دشّنها العرش الحسيني منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ليس لأنها غريبة عن عاداته ورموزه القديمة وحسب، بل لأنّها لم تغيّر أوضاعه المعيشية. وقد دبّ الشعور بأنّ المجتمع البدوي دفع ثمن التحديث من عرقه وأرضه ومكاسبه القليلة. لذلك، جاء جزء من شعارات الثورة متناقضاً مع إجراءات التحديث. وعلاوة على المطالب الجبائية ذات الأولويّة الكبيرة، ضمّت لائحة المطالب إلغاء المجالس القضائية الجديدة وتعطيل العمل بدستور 1861 وإعادة الإتجار بالعبيد. من الواضح أنّ هذه المطالب تماهَت مع مصالح أعيان القبائل والمدن وبعض التجّار الذين بدّدت الإجراءات الجديدة جزءاً من امتيازاتهم الرمزية والاقتصادية، ولكنّها كانت مرآة مجتمع قبلي استبطن “انحراف التغيير”[11] الجديد ولا عدالته. فقد أمست البُنى التقليدية تحت معول التقويض وحُرِم “العربان” من المناصب والمساواة والنفاذ إلى العدالة ومن التمثيليّة في المجلس الأكبر، مقابل ذهاب الخيرات إلى المماليك[12]. باختصار، كانت الإصلاحات الجديدة غنيمة للمماليك وآلاماً في نظر القبائل. من هنا وُلد التناقض بين المركز والتخوم. ولكنّ الثورة وقائدها كانا يمشيان في مسلك قابل للانهيار في اللحظة التي يفقد فيها القدرة على اتّباع هُدى الهدم والتجديد. لقد كان بن غذاهم ينشد العدل داخل عالمه العتيق ولم يكن ينظر إلى أبعد منه. كان ينتظر الشفاعة والعدل من حاكم يزداد وجهه بشاعة ووحشيّة كلّما تحسّس خزائنه.

عندما تفشل الثورة في التأسيس لشرعيّة نقيضة

رغم حالة الإجماع التي بثّتها الثورة حول “زعيم العربان”، علي بن غذاهم، لم يصبح فعلياً في نظر أنصاره بديلاً محتملاً للجالس على العرش، ومازال الصادق باي يحظى بشرعيّة حكم البلاد طالما أنّه وعد بالتراجع عن الجباية وإدخال تعديلات على جهازه الإداري وفتح مجلسه مجدَّداً أمام شكاوى القبائل. وعلى ضوء هذه الرؤية التي لم تدرك أنّ الباي لا يساوي فلساً دون المُجبى، سيتحدّد مصير الثورة التي ستدخل بكامل مسلّماتها القديمة نفق الانتكاس، الذي يفضي آخره إلى نهايات تراجيدية مُوجِعة لكلّ مَن تنفّس هواء الثورة، بدون استثناء، وسيكون الباي عادلاً هذه المرّة في تعميم العقاب الجماعي.

لم يختَرْ فرسان الثورة وقادتها المواجهة العسكرية المباشِرة رغم الضعف الكبير الذي عاناه جهاز القمع السلطوي، بل فضّلوا الانتظار على مشارف العاصمة وترقُّب خروج عساكر الباي إليهم، وهو ما أعطى الوزير الأكبر مصطفى خزندار فرصة للمناورة والدفع بتسويات هشّة وفضفاضة. قبلتْ القبائل بوساطة مختلّة مثّلتها الطرق الصوفية، مجسَّدة في الشيخ مصطفى بن عزوز زعيم الطريقة الرحمانية، رغم “التحالف الضمني”[13] القديم والمستمرّ بين بعض مشايخ الطرق والعرش الحسيني. وضمن لائحة المطالب الجماعية العريضة، دفع قائد الثورة علي بن غذاهم ببعض المطالب الخاصّة: تولية أخيه عبد النبي عاملاً على ماجر وتولية بعض قادة القبائل مشايخ في مناطقهم، والمطلب الأكثر خصوصيّةً المُطالَبة بهنشير الروحية. وتشير المصادر إلى أنّ بن غذاهم طالَب به من أجل تأسيس زاوية تابعة للطريقة التيجانية[14]. في المقابل، قدّم الباي وعوداً عامّة بالتراجع عن الإجراءات الجبائية المجحفة وتعيين عمّال محلّيين وإعطاء الأمان للثوّار، معلناً في جويلية 1864 أنّ النزاع انتهى بالصلح. وفي تلك الأثناء، التحقت معظم القبائل بموسم الحصاد وركَن قائد الثورة إلى هدنة مسترابة جعلته يفقد جزءاً كبيراً من رصيده الرمزي في نظر أشياعه. وبالتوازي مع ذلك، أذاع الوزير الأكبر عن طريق أعوانه ومخبريه خبر اقتطاع هنشير الروحية لعلي بن غذاهم – رغم أنّ ذلك لم يحصل – ودبّ الانشقاق في جسد القبائل. وعادت “الصفوفية” القديمة الموروثة عن الصراع الباشي-الحسيني[15]، ونشطت آلة خزندار في اتّجاه شراء ذمم أعيان القبائل والمشايخ وإيقاظ الحزازات القديمة، وإعداد خطط للإطاحة برؤوس الثورة بعد أن ينفضّ أنصارهم من حولهم.

في الوقت الذي ركنت فيه القبائل في صيف 1864 إلى الصلح والمفاوضات، بقيت الثورة أكثر تجذّراً في قرى الساحل ومُدنه. وسيدفع هذا الساحل الذي نجحت السلطة في عزله ثمن التمرّد من جلود أبنائه. ويبدو أنّ قيادة الثورة كانت تفتقد لحسّ التنسيق مع بقيّة القرى والمدن، وكان تصوّرها لمآلات الثورة مرتبطاً إلى حدّ ما بالأفق القبلي-الطرقي، وهو ما جعل “إمكانيّة انتصارها أمراً مستحيلاً”[16] على حدّ تعبير فالنسي لوسات. وبعد مدّة قصيرة، سيتراجع الباي عن وعوده ويدفع بجيوشه إلى المدن والقبائل التي نخرها الوهن والشقاق، وسيستفيق علي بن غذاهم على أوجاع الاطمئنان لرؤسائه وقادته الروحيين، وسيحاول إعادة تنظيم صفوف الثورة وتحريض القبائل على العودة إلى ساحات الاشتباك. ولكن يبدو أنّ دعوته لم تخترق الجدار السميك الذي شيّده العرش الحسيني بأحجار اجتماعية قديمة قُدّت من عجين العادات: الولاء والزوايا والشفاعة والوسطيّة والامتثال للرؤساء وأخوة الدم ونعرات القبائل… هذا العالم الخرافي والقديم الذي حلم بن غذاهم بجعله أقلّ شقاء وأكثر عدلاً حتّى يصمد أمام إرادة الظلم والاجتثاث، هو نفسه ما سيقوده إلى حتفه، مطلوباً دمه داخل حدود المملكة وخارجها، ثم أسيراً في سجون البايات يواجه محنة الموت بعيداً عن أهله وعشيرته.

محنة ثورة مهزومة

كانت السياسة الحسينية تهدف بعناد كبير إلى إطفاء آخر رماد للثورة وإسكات القبائل والقرى والمدن إلى الأبد. لذلك زحفت آلة القمع بدون رحمة على المحاصيل والخيام والمواشي والأموال والنساء والأطفال والشيوخ، وعلى كلّ شيء فيه رمق قابل للابتزاز أو التحصيل المالي. كان لا بدّ من تخريب كل شبر هبّت عليه حرارة الثورة. لذلك، سِيقَ أعيان ومشايخ وفرسان القبائل والقرى والمدن مكبَّلِين بالسلاسل إلى العاصمة، دون استثناء، وصودِرت أرزاقهم، لأنّ القصر لم يكن مدفوعاً بإرادة الانتقام فقط، بل كان يلهث وراء ما تبقّى من الأموال[17]. لقد أمر الباي من شرفة قصره بجلد مئات السجناء، ومات البعض منهم قبل أن يُكمِل الجلّاد تعداده، وأُلقيَ بعضهم الآخر في جحيم السجون وأبراج البايات الباردة والمُوحِشة.

سُلِّم قائد الثورة علي بن غذاهم إلى العرش الحسيني في مارس 1866. لم يكن بن غذاهم يدرك أنّ رجلاً يدعى محمّد العيد التيجاني يحمل في ملامحه وصوته خصال الأولياء الصالحين سيسلّمه بدون مواربة للباي. كان ثمن بن غذاهم بعض دمعات ذَرَفها الشيخ على مريديه والكثير من الامتنان والحظوة لدى المتربّع على العرش. جَهّز الباش حانبة والباي مشهديّة الإذلال الأخيرة لعلي بن غذاهم في بطحاء باردو: لقد أُهِين المحارب المقيَّد بالسلاسل وبصق عليه المخازنية والأوباش و”غيرهم ممّن لا صناعة له”، واحتقرته عجوز البايات وعيّرته ساخرة: “أنت الذي تريد أن تكون سيّدنا؟”.[18] فأجابها ومازال فيه شيء من غليان المحاربين وكثير من خيبات الصالحين: “هلّا أتيتم لي وأنا على فرسي، أما إذا أتيتكم بنفسي فلا فخر لكم والحالة هذه”.[19] وفي أواخر أفريل 1866، استعاد محمّد الصادق باي مزاجه وصفاءه، واتّجه بركبه الملوكي نحو مدينة حلق الوادي، ليستمتع بهوائها وبحرها، حاملاً معه قائد الثورة مقيَّداً بالسلاسل، ليلقي به في سجن حلق الوادي (الكراكة) القريب من أنظاره، ولم يكتب لبن غذاهم النجاة من عذابات السجن، ففارق الحياة في أكتوبر 1867.

شكّل رحيل بن غذاهم إعلاناً رمزياً لفشل الثورة وانتصار العرش الحسيني. وستُواجه القبائل والقرى المنتفضة محنة القمع والسلب والتشريد، وسترمّم السلطة أبراجها العسكرية من جيوب الشعب، وستنتشر مظاهر العسكرة في أرجاء المملكة من أجل إرهاب الناس وثنيهم عن العود[20]. وفي تلك الأثناء، ستشتغل أقلام التاريخ وسيوفه من أجل فرض رواية أحادية للثورة، وستُكتب حكايات الثوّار على لسان أعدائهم أو المحترزين منهم[21]، فقد حُرموا من حقّهم في الكلام لأسباب عديدة. ولكنّ الذاكرة الجماعية ستحافظ على يقظة فريدة، يقظة المظلومين والمقموعين إزاء الحيف والتسلّط، وستتنقل سرديّة الثورة وسيرة قائدها عبر الأجيال مشافَهة[22] رغم عدم الإلمام بما حصل بالضبط. وفي ثورة 2011، سيطفو اسم علي بن غذاهم من جديد، عندما كَتب شباب تالة والقصرين بالخط الكبير على الباب الرئيسي لمقرّ رئاسة الحكومة في القصبة “لقد انتصر أحفاد علي بن غذاهم”، ما زالت الذاكرة المهزومة تعاند النسيان وتعد بانتصارات صغيرة كلّما سمح لها التاريخ بالصعود على مسارحه.

نشر هذا المقال في العدد 22 من مجلة المفكرة القانونية، تونس. لقراءة العدد انقروا على الرابط:

الجباية غير العادلة

[1] الباي لقب الوالي العثماني في تونس من 1705 وحتّى 1956 مع تأسيس الحكم الجمهوري.

[2] ضريبة شخصية سُنَّت في 1857 وتمّ فرضها على الذكور البالغين باستثناء أعوان الدولة والطلّاب والعُجَّز والجنود ورجال الدين، قيمتها 36 ريالاً، وحسب ميزانية 1861 تُساهم هذه الضريبة في 40 بالمائة من دخل المملكة، وقد أعفِيَتْ منها في البداية مدن سوسة وتونس والقيروان وصفاقس والمنستير، ولكن تمّ تعميمها في أواخر 1863.

[3] “إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان”، أحمد ابن أبي الضيّاف، الدار العربية للكتاب، تونس، 2016، الجزء 5 ص: 113.

[4] صفة كانت تُطلق على أعوان الجهاز الإداري الملكي.

[5] “ثورة بن غذاهم”، بياتريس سلامة، تونس: الدار التونسية للنشر، 1967، ص: 38.

[6] المرجع نفسه، ص: 66.

[7] “إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان”، جزء 5، ص: 123.

[8] “قبائل ماجر والفراشيش خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: في جدلية العلاقة بين المركزي والمحلي”، الأزهر الماجري، تونس: منشورات كلية الآداب والفنون والإنسانيات منوبة، 2005. ط2، ص: 419.

[9] المرجع نفسه ص: 420.

[10] “إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان”، جزء 5، ص: 121. المقصود هنا هو أن الظلم المسلط على القبائل كان عامل وحدة ودفاع في وجه حكم الباي والمركز.

[11] “ربيع العربان: أضواء عن أسباب ثورة علي بن غذاهم سنة 1864، وثائق من الأرشيف الوطني التونسي”، حقّقها وقدّم لها توفيق البشروش، تونس: بيت الحكمة، 1991، ص: 21.

[12] المرجع نفسه. (في هذا الصدد انظر المقدّمة المهمّة لتوفيق البشروش لوثائق ثورة 1864).

[13] “الإسلام الطرقي: دراسة في موقعه من المجتمع ومن القضيّة الوطنية”، لطيفة الأخضر، تونس: دار سراس للنشر، 1993، ص: 32.

[14] “ثورة بن غذاهم”، ب. سلامة، ص: 251. (مرجع مذكور سابقاً).

[15] هو صراع حول السلطة استمرّ من 1728 إلى 1756، بين حسين بن علي وأبنائه من جهة وابن أخيه علي باشا من جهة أخرى، وقد انتهت الحرب بانتصار العائلة الحسينية. انقسمت القبائل خلال الحرب إلى شقَّيْن، حسيني وباشي، وهو ما أثّر على علاقاتها الصراعية في الفترة اللاحقة.

[16] “الفلّاحون التونسيون: الاقتصاد الريفي في القرنين 18 و19″، فالنسي لوسات (ترجمة مصطفى التليلي)، تونس: دار سيناترا والمركز الوطني للترجمة، 2015، ص: 527.

[17] للوقوف على مظاهر قمع الثورة، انظر بياتريس سلامة، ثورة بن غذاهم، الباب الثالث. (مرجع مذكور سابقاً).

[18] “إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان”، جزء 5، ص: 70.

[19] المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

[20] “الاستعمار الرأسمالي والتشكيلات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية”، الهادي التيمومي، ط1، تونس: دار محمّد علي الحامي للنشر والتوزيع، 1999، ص: 228.

[21] “ربيع العربان”، توفيق البشروش، ص: 13. (مرجع مذكور سابقاً).

[22] انظر الفيلم الوثائقي “أصوات من القصرين”، إنتاج منظّمة إنترناشيونال آلرت (إخراج ألفة لملوم وميشال تابت)، الذي نقل شهادات وأشعار تتغنّى بعلي بن غذاهم وثورة 1864.