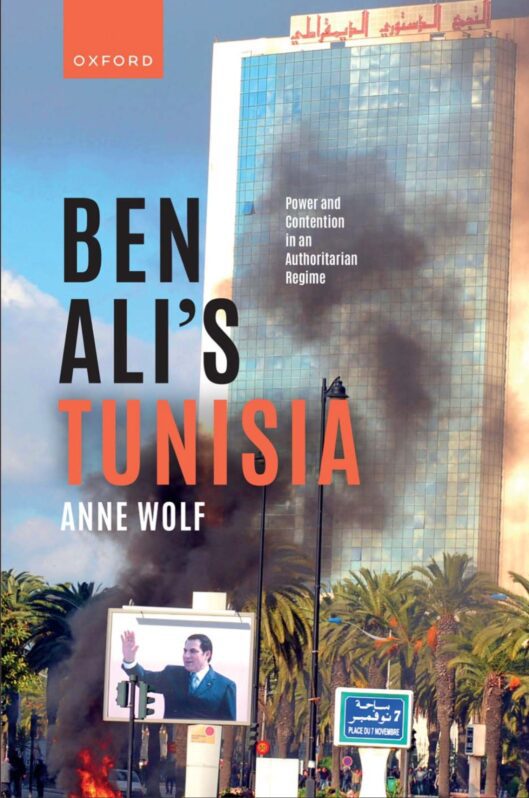

لم يلق كتاب “تونس بن علي: معادلة القوة والصراع في ظل نظام سلطوي” للباحثة الأكاديمية آن وولف، الذي صدر خلال شهر مارس 2023 عن منشورات أوكسفورد الجامعية، اهتماما كبيرا من النخبة الأكاديمية والسياسية في تونس، على الرغم من أهمّيته. فهو يقدّم قراءة مختلفة حول الواقع السياسي التونسي لمرحلة بن علي تحديدا وملابسات الصراع داخل النخبة الحاكمة وبالأخصّ داخل التجمع الدستوري الديمقراطي. فمرحلة ما قبل الثورة وتفاصيل شبكة الحكم وآليات الإدارة السياسية للبلاد في تلك الفترة بقيت في كثير من فصولها بمثابة “التابو” التاريخي الذي لم يُقدم معظم الأكاديميين المشتغلين بالتاريخ السياسي التونسي أو المختصّين في العلوم السياسية على اقتحام أسواره البحثية الحصينة، على الرغم مما وفّره المناخ الديمقراطي خلال العشرية الماضية، قبل الانقلاب عليه، من حرّية أكاديميّة وإمكانيّة للبحث في مثل هذه المسائل. فباستثناء عدد من الكتابات التالية مباشرة لمرحلة الزخم الثوري أو بعض الكتابات الأخرى التي طغت عليها المسحة الإيديولوجية أو حتى أحيانا بعض المؤلّفات التي شكّلت منبرا دعائيّا لشخصيّات أثارت الجدل في تلك الفترة، لم تحظ ديناميّة الحكم عموما بقراءة ونقاش علمي موسّع. كما لم يُنشر إلاّ القليل من المذكّرات السياسية للشخصيّات الفاعلة في تلك المرحلة، على عكس مرحلة ما بعد الثورة، الأقرب زمنيّا، للمفارقة. وبذلك ظلّت فترة بن علي في كثير من أسرارها بمثابة “الثقب الأسود” الذي يشيح شقّ من جمهور الباحثين عن الاقتراب منه رغم أن حيزا هامّا من ملابسات ما يحدث الآن من ارتداد عن المكاسب الديمقراطيّة لا يزال مرتبطا أشدّ الارتباط بشبكات تلك الفترة وسلوكياتها وحساباتها.

ما السبب وراء كلّ هذا التوجّس من الخوض في ملابسات تلك المرحلة؟ وما الداعي لكل هذا “التهيّب” الأكاديمي عن تفكيك التفاصيل المتعلّقة بطريقة الحكم زمن بن علي و بنية المنظومة السياسية رغم مرور سنوات طويلة من سقوط هذا النظام ولو شكليّا على الأقل؟ لماذا استقرّت مجمل الكتابات التي تناولت مرحلة بن علي عند شخص الرئيس المخلوع نفسه وعائلته في بعض الأحيان ولم تتعمّق أكثر في سبر العلاقات بين مختلف الأطراف المشاركة في الحكم حينها؟ وماذا عن صراع الأجنحة داخل التجمع الدستوري وتأثيره على أزمة الحكم؟

ربما نجد تفسيرا لهذه الأسئلة في علاقات جزء مهمّ من النخبة الأكاديمية التونسية الحالية بذلك النظام أو لمحاذير أخرى متعلّقة بتواصل أدوار بعضٍ الفاعلين الأساسيين ضمن النظام السابق إلى اليوم، مما يحول دون إرادة قوية في كشف اللثام عن ملابسات تلك الفترة.غير أنّه يُحسب لكتاب آن وولف الأخير، رغم ما قد يُقدّم حوله من انتقادات (والتي سنتناولها تباعا في نهاية المقال)، مساهمته في اقتحام هذا “السياج البحثي-السياسيّ” وتحليل ما لحق المنظومة السياسية للحكم خلال مرحلة دكتاتورية بن علي من تفاعلات. ورغم انزياح التحليل أحيانا إلى عدد من الاستنتاجات المُسقطة من تجارب سياسيّة أخرى لا تتماثل بالضرورة مع التجربة التونسية، إلا أن المجهود البحثي للكتاب قد استند بشكل كبير على عمل ميداني موسّع شمل عددا هامّا من اللقاءات المُباشرة مع عديد العناصر الفاعلة في النظام وحتى الكوادر الوسطى أو المنضوية ضمن الشعب المهنيّة والطلابية وبعض الأطراف الأخرى المرتبطة بمنظومة الحكم بشكل أو بآخر، وهو ما قد يفتح نافذة للإجابة عن بعض الأسئلة المطروحة حول تلك الفترة، ولو بشكل جزئيّ.

ما بعد انقلاب 7 نوفمبر: بناء منظومة سلطوية جديدة

تنتمي آن وولف مؤلفة هذا الكتاب، إلى النخبة الأكاديمية المتخصّصة في الدراسات السياسية حول الثورات العربيّة ضمن جامعة كامبريدج ولها عدد من الكتابات والأبحاث العلمية المنشورة ضمن هذا المجال، لعلّ أشهرها كتاب “الإسلام السياسي في تونس: تاريخ حركة النهضة” الصادر سنة 2017، والذي تناول صراع حركة النهضة سابقا مع السلطة خلال العهدين البورقيبي والنوفمبري. وفي كتابها الأحدث، “تونس بن علي”، تسلّط وولف الضوء على جانب آخر من مرحلة ما قبل الثورة من خلال دراسة حزب التجمع الدستوري الديمقراطيّ بالأساس من النشأة إلى السقوط. وفي مفارقة طريفة، ولكنها لا تخلو من دلالات مهمّة، تشير وولف في مطلع الكتاب إلى أنّ ولاية سيدي بوزيد التي شهدت أولى التحرّكات الشعبيّة خلال الثورة، كانت أكثر الولايات التونسية التي تحتوي على شُعبٍ للتجمّع الدستوري الديمقراطي، بواقع 650 شعبة تضمّ كلّ منها ما بين 200-300 عضوا وأنّ عدد حاملي بطاقات الانخراط داخل الحزب يشكل ما يقارب 40% من متساكني الولاية. بل تذهب الكاتبة أبعد من ذلك بالحديث عن تحريض لبعض المسؤولين المحليين للتجمّع في الولاية للخروج في التحركات الاحتجاجية. وتفسر وولف ذلك بتداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في زمن بن علي التي طالت فئات هامّة من المجتمع، حيث لم يعد الانتماء إلى النظام يُشكلّ امتيازا خاصّا، وتنقل كتأكيد عن هذا الاستنتاج تصريحا لأحد كبار المسؤولين التجمعيين السابقين في سيدي بوزيد عن معاناة عائلته من البطالة رغم شبكة العلاقات التي يمتلكها ودوره السياسي على المستوى الجهوي، وهو ما يُشير بشكل واضح إلى مدى تدهور القدرة الاستيعابيّة للنظام التي سبقت مرحلة الانهيار.

تنطلق وولف من هذه المفارقات لاستدعاء عدد من الأفكار النظريّة التي ستحدّد منهجية الكتاب في ما بعد، ومن بينها ماهيّة التناقضات (أو الصراعات كما تعبّر عنها “وولف”) التي حكمت حزب التجمّع منذ إعادة هيكلته ودور هذه التناقضات في تطوّر الأحداث وصولا إلى المرحلة السابقة للثورة. وبالتوازي مع هذا التحليل، الذي يستند إلى المنهجية الوصفيّة والتاريخيّة، تنطلق الكاتبة من أحداث بعينها لتحلّلها عبر المنهجية السببية موضّحة تراكمات أزمة الحكم خلال فترة بن علي عبر طرح إشكاليّة معيّنة في بداية كلّ قسم لتُجيب عنها في ثنايا التحليل.

تعود وولف في القسم الأول من الكتاب إلى السرديّات التي تعتمد عليها الديكتاتوريات عموما لإيجاد نوع من المشروعيّة الشعبية، إذ تلاحظ أنّ الأنظمة الديكتاتورية تقوم خلال المراحل الأولية من تثبيتها بعمليات مراجعة للعهود السابقة كحركة تصحيحية (correctivist) في انتظار تمهيد السبيل لإقرار النظام الجديد، ثم تعتمد الأنظمة الديكتاتورية في حالة تثبيتها الكامل على خلق قواعدها الخاصّة وأساليب حكمها وهو ما حدث في حالة نظام بن علي سنة 1989 على إثر الانتخابات التشريعيّة. وتأكيدا لذلك ترصد الكاتبة في الفصل الثاني من الكتاب، النقاشات السياسية التي تمّت على إثر حدوث انقلاب السابع من نوفمبر حول الجهاز السياسي الذي سيمكّن بن علي من السيطرة على دواليب الدولة، وكانت عملية المراجعة لإرث النظام البورقيبي السابق وحتى نقده، إحدى الوسائل لذلك، إذ مكّنت تلك العمليّة من إبعاد جلّ رموز النظام البورقيبي وظهور عدد من الشخصيّات الجديدة التي مهدت لإرساء الحكم الفردي في ما بعد.

تؤكّد الكاتبة في تحليلها لأحداث انقلاب السابع من نوفمبر أنّ شخصيّة حزبيّة واحدة كانت منخرطة بشكل رئيسي في العملية الانقلابية وهي الهادي البكوش، في حين تملّك عدد هام من القيادات الحزبيّة كثير من الشكّ حول أهداف العملية. وكان للهادي البكوش وحامد القروي على إثر ذلك دور كبير في حشد القيادات الحزبيّة لصالح بن علي، غير أنّ ذلك لم يمكّن من تجاوز التوجّس المتبادل بين الرئيس الجديد والحرس القديم للحزب الاشتراكي الدستوري، وقد بلغ هذا التوجّس حدّ تفكير بن علي في تأسيس حزب حاكم جديد يقطع تماما مع إرث الحزب الدستوريّ القديم، إلا أن الأمور سارت في ما بعد في اتجاه إعادة رسكلة الحزب الدستوريّ ولكن عبر طريقة تسمح بتعدّد الروافد الإيديولوجيّة ضمنه. وقد اعتُبرت هذه الفكرة حسب الكاتبة ناجعة في حينها لأنها بدأت في تجاوز عقبة الديمقراطيّة داخل الحزب (نتحدث هنا عن فترة أواخر الثمانينات تحديدا). إذ من أهمّ أسباب تراجع شعبيّة الحزب الاشتراكي الدستوريّ في أواخر العهد البورقي تعطّل عمليات التصعيد الحزبي بشكل ناجع وخضوعها لسيطرة قدماء المسؤولين الحزبييّن الذين ينحدر معظمهم من العائلات التي انخرطت سابقا في النضال الحزبي ضمن الحركة الوطنيّة، وهو ما منع عددا هامّا من المنخرطين الحزبيين من فئة الشباب خاصّة من الترقي في سلّم المسؤوليات. ولتعويض هذا الخلل في إدارة الحزب، بدأت عمليّات تعويض تلك القيادات القديمة بعدد من القيادات الشبابيّة الجديدة، والتي كان عدد كبير منها من المستثمرين وأصحاب الأعمال الشباب داخل الجهات. وبذلك حقّق بن علي، حسب تحليل وولف، هدفيْن رئيسيين، أولهما إزاحة القيادات القديمة الأكثر ولاء للنظام البورقيبي بطريقة سلسة وغير ملفتة للأنظار، ثمّ السيطرة ثانيا على النسيج الاقتصادي والاجتماعي داخل الجهات عبر القيادات الجديدة، ممّا ساهم في خلق وجاهة حزبيّة مختلفة، تتأسس على الرأسمال الاقتصادي عوضا عن الرأسمال الرمزي الذي تمثّله القيادات السابقة.

النخبة الجديدة و تركيز المنظومة الاستبداديّة

لم تقتصر إعادة الهيكلة على هذا الجانب فقط. فلتعويض النخبة السياسية القديمة، اعتمد بن علي على عدد من الأكاديميين والحقوقيين السابقين بالخصوص لتسويق صورة انقلابه دوليّا وللإشراف على التغيير المؤسساتي كذلك. هذه المجموعة التي أسمتها وولف بالمؤثرين الأيديولوجيين (ideological lobbyists) ضمّت عددا من المحامين مثل عبد العزيز بن ضياء وعبد الرحيم الزواري أو الجامعيين الذين نشط البعض منهم سابقا ضمن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والاتحاد العامّ التونسي للشغل وحركة آفاق اليسارية، على غرار عبد الباقي الهرماسي ومحمد الشرفي. وقد ساهم عدد من ممثلي هذه النخبة في إحداث ما يُعرف بنوادي السابع من نوفمبر، والتي كان الهدف منها إحداث هيكل اجتماعي موازٍ للشعب الحزبيّة، وكان لهذه النوادي في تأثيث البروباغندا السلطويّة الجديدة بشكل مرتبط ببن علي شخصيا وبعيدا عن تأثير الحزب.

أما على المستوى الحزبي، فقد كانت طريقة التعيين للكتّاب العامين ضمن لجان التنسيق أوّل خطوة تُنبأ تماما بالتوجه الدكتاتوري للرئيس والنظام، إذ كانت في تناقض تامّ مع مفهوم الديمقراطية داخل الحزب الذي تم التبشير به كأحد المبادئ الأساسية للعمل السياسيّ. وفي سياق آخر، عمل النظام على استقطاب بعض القيادات الشابّة القادمة من الاتحاد العام لطلبة تونس، بالاعتماد على انحدار بعضهم من عائلات ينتمي جلّ أفرادها للحزب الدستوري، وقد انخرط بعض هؤلاء القياديين ومن بينهم أساسا سمير العبيدي (الذي لعب دورا هاماّ داخل النظام في ما بعد) في هيكلة جديدة للذراع الطلابية للحزب الحاكم الذي تحوّل عدد المنضوين ضمنه من 100 شخص ناشط في 1987 إلى ما يُقارب الـ 20 ألفا بعد سنوات قليلة. وبالتوازي مع حملة استقطاب القيادات اليساريّة داخل الحزب، حاول النظام أن يضمّ بعض ممثلي التيار المُحافظ، إلا أن محاولاته لم تنجح عدا أقلية صغيرة، بعضها كان من المشايخ الذين اختلفوا مع النظام البورقيبي.

في المقابل، أنتجت طريقة الاستقطاب خلافا واسعا داخل الحزب الجديد تجلّى في المؤتمر الأول للتجمع الذي انعقد بين 29 و31 جويلية 1988. وقد قدّرت وولف أنّ النقطة الرئيسية لهذا الخلاف كانت تتمثّل في تركيبة اللجنة المركزية للحزب وتخوّف القيادات المنحدرة من الحزب الدستوري من سيطرة “الوافدين الجدد” عليها، مستفيدين من علاقتهم برأس الدولة. وقد تمّ احتواء هذا الخلاف بشكل يُعزز من سيطرة بن علي نفسه عبر توسيع تركيبة اللجنة إلى 200 عضو، يعيّن الرئيس 122 منهم مقابل انتخاب الثلث المتبقي من الأعضاء من الحزب. وامتدّت هذه السيطرة الرئاسيّة إلى الهياكل الحزبيّة الأخرى مثل لجان التنسيق التي تم اختيار مسؤوليها بالتعيين. وقد خلقت مثل هذه التصرّفات انتقادات داخليّة ضمن الحزبيين لأنها تعتبر في تناقض صارخ مع المبدأ الديمقراطي الذي حاولت السلطة تسويقه، بل مثّل تراجعا عن الآليات الانتخابية الحزبية المعتمدة زمن بورقيبة نفسه. وكان المبرّر الذي يتمّ تقديمه دائما، هو أن تلك الطريقة كانت استثنائية في انتظار إرساء آليات تداول حزبي مستقرّة. ولم تقتصر هيمنة الرئاسة على الحزب ضمن تلك الخطوات فقط، بل ألغى بن علي كذلك منصب “مدير الحزب” الذي شغله سابقا حامد القروي وأبقى على منصب الأمين العام الذي ينحصر دوره في الشؤون الإدارية وتنفيذ توصيات الرئيس، في حين كان منصب مدير الحزب سابقا ذا صبغة تقريرية وقيادية للهياكل. وقد بررت السلطة إلغاء هذا المنصب، كاستجابة لمطالب المعارضة التي نادت بالفصل بين الحزب والدولة، نظرا لأن مدير الحزب كان يشغل سابقا منصب وزير داخل الحكومة.

كلّ هذه الخطوات قد بيّنت، كما تستنتج وولف، أن منظومة استبداديّة جديدة كانت تتشكل بخطوات متدرجة لا تُثير معارضة جذريّة من داخل الحزب. أما داخل الدولة، فقد بدأ بن علي في إزاحة المجموعة التي ساهمت معه في الانقلاب بطرق مختلفة. فقد تمّ إبعاد الحبيب عمار من منصبه كوزير داخلية، ثم عُيّن كوزير دولة للداخلية من دون صلاحيات كبيرة قبل نقله كسفير في النمسا. وعلى إثر ذلك تمّت إزاحة الهادي البكوش بعد حوار له مع دوريّة “جون أفريك”، تحدّث فيه عن “دوره الحاسم” في عملية 7 نوفمبر، مما كان كافيا لإثارة حفيظة بن علي الذي حاول إجباره على التراجع عن تصريحاته من دون جدوى، لينتهي هذا الخلاف باستقالة الهادي البكوش من منصبه كوزير أول. أما أهم مؤشرات بناء السلطة الاستبداديّة الجديدة حسب وولف، فقد كانت انتخابات سنة 1989 و طريقة إدارتها التي أوضحت تماما نوايا بن علي في بناء نظام سلطويّ.

مسارات ملتوية من الممارسات السلطوية

ابتداء من الفصل الثالث من الكتاب الذي حمل عنوان “تحصين قرطاج”، تطرّقت وولف إلى منهجية بن علي في حماية نظامه الاستبدادي خلال فترة التسعينات أثناء صراعه مع حركة النهضة على وجه الخصوص، وهي الفترة التي غلبت فيها النزعة الأمنية على معظم ممارسات نظام بن علي. بدأ هذا التوجه منذ سنة 1989، عبر تكثيف الاحتياطات الأمنية الموجودة في قصر قرطاج التي اعتبرها بن علي غير كافية على الإطلاق، حيث أمر ضمن هذا التوجّه ببناء مبنى فرعي ضمن القصر الرئاسيّ، ضم قرابة 80 موظفا. صاحبت هذه العملية زيادات متواترة في ميزانية الرئاسة من مليون دينار سنويا سنة 1986 إلى 7 ملايين دينار في 1990 ثم 29 مليون دينار في 1998 وصولا لمبلغ 311 مليون دينار سنة 2010. وقد اعتبرت وولف أن الهدف من تغيير نمط التسيير داخل قصر قرطاج كان بالأساس إعادة هيكلة المقر الرئاسي بشكل يشابه مقر “هيئة الأركان”، وبذلك أصبح القصر يضمّ أربعة أقسام رئيسية تشمل الجوانب اللوجستيّة والعمليات والاستعلام والتحضير النفسي (أي الجانب الدعائي وكان دورها أساسا المراقبة الإعلامية). وكانت جميع هذه الأقسام، بالإضافة إلى الأقسام الفرعية تحت السيطرة المطلقة لبن علي شخصيّا.

حرص بن علي كذلك على تقييد انتقال المعلومات بين مختلف المؤسسات التي تعمل خارج القصر، وعلى حصر التواصل بين الوزراء الرئيسيين داخل الحكومة، ومنذ أواسط التسعينات تحديدا بدأ النظام السلطوي في اتخاذ منهجية جديدة أثرت بشكل حاسم في مسار السلطة في ما بعد، وهي الدائرة الاستشارية للرئيس داخل القصر، أو ما يُعرف بالحكومة الموازية وتتكون من مستشارين هم بمثابة نُظراء لوزراء الحكومة في مجالات اختصاصهم. وتنقل وولف عن الوزير الأول الأسبق حامد القروي حجم هيمنة المستشارين الرئاسيين على القرار داخل الحكومة لدرجة أن اللقاءات التي جمعت بين الوزراء ونظرائهم من المُستشارين، تجاوزت في أحيان كثيرة الاجتماع والتنسيق مع الوزير الأول شخصيّا، مما أسهم في إرباك العمل الوزاري وخضوعه بشكل شبه كامل للتوصيات الرئاسيّة. وبالإضافة إلى ذلك، كان لهؤلاء المستشارين دور استعلامي للنشاط الوزاري، لا ينحصر فقط في معرفة سير عمل الوزارات، بل يمتدّ إلى مراقبة أدق التفاصيل حول الحياة الشخصيّة للوزراء، وهو ما يعكس الدرجة التي بلغها الهاجس الأمني للسلطة في تلك الفترة. وهذا الهاجس نفسه هو الذي استحكم في طريقة عمل وزارة الداخلية وتعيين المدراء العامّين داخلها الذين كان لهم ارتباط مباشر بالقصر الرئاسي.

تطرّقت وولف في هذا الإطار إلى الدور الذي لعبه “المُخبرون” ضمن هذه المنظومة الأمنية حيث كانوا من بين المكلفين بالمهام القذرة للسلطة لترهيب المعارضين واستعمال العنف ضدهم. وكان هؤلاء المخبرون على ارتباط كبير بالمسؤولين الحزبيّين على المستوى المحلي وفي تواصل مستمرّ معهم، بل اعتبرتهم الكاتبة بمثابة “الأداة الحقيقية لسيطرة النظام على الأرض”، عبر ترصّد أدنى تحركات المعارضين وكتابة التقارير بشأنها. على أن منظومة “المُخبرين” لم تقتصر على مثل هؤلاء الأعوان فقط، بل تعدّت ذلك لتُصبح شبكة متكاملة في مختلف القطاعات، بدءا من الوظيفة العمومية التي كانت تضمّ ثلث عدد الناشطين الحزبيين التجمعيين، وحوالي ألفي شعبة تجمعيّة مهنيّة والمركبات الجامعية التي نشط من خلالها عدد من الطلبة التجمعيّين في نقل التقارير عن الطلبة المعارضين. وقد تمّ مكافأة البعض من تلك القيادات الطلابية في ما بعد بمناصب سياسية، كالقيادي الطلابي سفيان طوبال الذي عُيّن واليا بعد مسيرة مماثلة. كما كان للتجمّع والنظام عموما ذراع جمعياتيّة قوية، إذ لاحظت وولف تضاعف عدد الجمعيات في تونس خلال أقل من 15 سنة من 1807 جمعيّة سنة 1987 إلى 8386 خلال سنة 2003، وهي ظاهرة لافتة في معظم الدول العربية حينذاك، فقد كانت معظم تلك الجمعيات ذات علاقة وثيقة بالسلطة الحاكمة وإحدى أدوات النظام للإشراف والسيطرة على المجتمع المدني والحدّ من استقلاليّته.

ولم يكتفِ النظام بذلك، بل بذل جهدا كبيرا في اختراق المنظمات الوطنية التي كانت تتمتع بحدّ معيّن من الاستقلالية عن السلطة على غرار الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وتحديدا في فترة رئاسة توفيق بودربالة الذي خلف محمد المنصف المرزوقي، وعمل على إقحام عدد من الأعضاء التجمعيين ضمن مكاتب الرابطة. وفضلا عن هذه الاختراقات للمجتمع المدني، بدأ النظام في استخدام لجان الأحياء لرفد عمليات التجسس على المعارضين في نطاق محلّي. ثم عزّز دور المنظمات التجمعيّة في الخارج لتتبع المعارضين السياسيين في المنفى والترويج لصورة النظام خارجيا.

بين التكنوقراطية والبيروقراطية: تحولات الدكتاتورية النوفمبرية و صراع الأجنحة

تستقصي وولف في فصول لاحقة من الكتاب، الأسباب وراء التجاء بن علي المتزايد للتكنوقراط في المناصب الوزارية معتبرة أنّ تلك العملية هي وجه من أوجه سيطرة الرئيس على العمل الحكومي، على اعتبار أن تلك الفئة من الوزراء تدين في تعيينها للرئيس نفسه، وليس للحزب في الغالب. كما عمل بن علي على تعزيز عدد الوزراء القادمين من البيروقراطية الإدارية ومن خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، وإقحامهم في عدد من الوزارات الحساسة مثل الداخلية والدفاع، التي كان يخشى من تواجد شخصيّات ذات طموحات سياسية ضمنها. وقد امتدّت هذه النزعة البيروقراطية إلى حزب التجمع كذلك في فترة الأمين العام الشاذلي النفاتي المتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، إذ كان السلوك الإداري الانقيادي الذي اتّسم به النفاتي (حسب شهادات بعض المسؤولين المعاصرين) أحد أهمّ العوامل التي ساهمت في تولّيه تلك المسؤولية. ثمّ ترصد وولف تحوّل القيادة التجمعيّة إلى نمط “ولائي” تماما للرئيس، مع تولي عبد العزيز بن ضياء الأمانة العامة في أواخر التسعينات.

لكن هذا التجانس أو التناغم الظاهري، لم يكن ليستمرّ تماما مع بداية الألفية الثالثة. إذ أن الاستفتاء حول التعديل الدستوري في 2002 الذي سمح لبن علي بالترشح مجددا للانتخابات الرئاسيّة، لم يُجابه بانتقادات شديدة من المعارضة فقط، بل حتى من كثير من التجمعيين، كما يؤكّد ذلك علي الشاوش الأمين العام الأسبق للتجمع في حوار له مع الكاتبة. وفي نفس السياق بدأت عندئذ ما أسمته وولف صراع خلافة بن علي بعد تأكد إصابته بمرض السرطان (حسب مصادر دبلوماسية أشارت إليها الكاتبة) وانشغال الرئيس المخلوع بشؤونه العائلية عوض مهام الحكم. وأهمّ هذه الأجنحة المتصارعة على الحكم لم تكن سوى العائلات المصاهرة لبن علي كما هو معروف، وأهمها مجموعة الطرابلسية.

غير أنّ وولف اعتبرت أنّ عددا آخر من الشخصيّات الحزبيّة قد لعب دورا هامّا في هذه الصراعات من خلال مواقعهم داخل الدولة، فعبد العزيز بن ضياء على سبيل المثال، كان مساهما في حجب عدد كبير من المعطيات الوزارية عن بن علي في المراحل الأخيرة من الحُكم. وإن أجمع عدد من المسؤولين الذين استجوبتهم الكاتبة على ولائه الشخصي لبن علي، فإن بعضهم لم يستبعد تماما تنسيقه مع ليلى بن علي وبلحسن الطرابلسي في تلك العمليّة بالذات. أما عبد الرحيم الزواري، فقد كان هو الآخر يمتلك طموحات سياسية قويّة، ونُظر إليه من المرشحين المحتملين لخلافة بن علي. فقد كان للزواري قاعدة من الأنصار داخل التجمّع ويمتلك علاقات قويّة بنعيمة الكافي طليقة بن علي وصهره مروان المبروك. إلا أن جناح الطرابلسية وبالأخص منه الشقيقين ليلى وبلحسن كان هو الجناح الأقوى في معركة السلطة.

تبيّن وولف في هذا السياق، حجم التغلغل الذي وصل إليه الطرابلسية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاعتماد على شبكات من أعوانهم والمقربين منهم داخل الجمهورية، كما أشارت إلى الدور الذي لعبه بعض أصحاب الأعمال المقربين من الهادي الجيلاني الرئيس الأسبق للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة وصهر بلحسن الطرابلسي السابق ضمن هذه الشبكات. كما كان رافع دخيل، الوزير والاقتصادي المقرّب من ليلى وبلحسن الطرابلسي، أحد أهمّ أضلع سيطرة العائلة الاقتصاديّة والسياسيّة.

إذ يسّر “دخيل” تدخّل الطرابلسية في شركة فسفاط قفصة أثناء رئاسته للشركة، وساهم مساهمة فعّالة في إدماج الطرابلسية ضمن عدد من المشاريع في ولاية بنزرت، مسقط رأسه، حيث تورّط حسب عديد الشهادات في شبهات فساد. ولم يكن الجانب السياسي بعيدا عن تدخّلات دخيل لصالح الطرابلسية، حيث ساهم في تركيز عديد الشخصيّات المقربة من العائلة داخل الحزب. هذا التغلغل لبلحسن الطرابلسي داخل الحزب والدولة، وُوجه في ما بعد بمنافسة صخر الماطري كما هو معروف، إلا أنّ بلحسن الطرابلسي كما تُقيّم “وولف”، لم يكن يهتمّ بالجانب السياسي إلا بالقدر الذي يتماشى مع طموحاته الاقتصادية على عكس الماطري. وفي ظل هذه الطموحات جمع نوع من التحالف بين الطرابلسي والوزير المنذر الزنايدي، الذي كانت له نوايا واضحة في تولّي الوزارة الأولى.

بالتوازي مع هيمنة العائلة على الحزب والدولة، تُشير وولف إلى ظهور جناح نقدي ضمن المنظومة والحزب نفسه. هذا الجناح الذي لقّب نفسه بـ “الدستوريين الديمقراطيين”، دأب على إصدار بيانات إلكترونية تُدين تدخل عائلة الرئيس في المسائل السياسية، مدّعيا أنّه يمثل صوت “الأغلبية الصامتة ” داخل حزب التجمّع. وفي تواصل مع ذلك، بدأت حدّة المعارضة لتصرفات النظام من داخل الحزب الحاكم في التطور خلال الأحداث الاحتجاجيّة في أواخر عهد بن علي، بداية من أحداث الحوض المنجمي. حيث استقت وولف شهادات عن مشاركة بعض المنخرطين في التجمع ضمن الاحتجاجات بل وحتى إيواء أحد القياديين التجمعيين في قفصة لمتظاهر أثناء حملة أمنية للقبض عليه.

هذا المزاج التجمعيّ “المعارض” للسلطة حسب توصيف وولف ظهر ضمن حيّز أكبر في بداية المظاهرات في منطقة سيدي بوزيد أواخر شهر ديسمبر 2010. فقد أكّد لها محمد الغرياني، آخر أمين عام للتجمع محمد الغرياني، تواجد عدد هامّ من التجمعيين ضمن المظاهرات، بل لوحظ أن بعض القيادات الجهوية التجمعيّة قد ساهمت في التحريض على المشاركة في التحرّكات الاحتجاجيّة. وفي تقييم للموقف التجمعيّ العام من بداية الاحتجاج، تقسّم وولف التباينات داخل الحزب إلى ثلاثة توجّهات رئيسية: توجّه أول تمثله الأطراف الداعمة لعائلة الرئيس وهو توجّه مستميت في الدفاع عن النظام حتى النهاية، وتوجّه ثان تمثله القيادات التجمعية المحليّة التي تنادي بالإصلاح ولكن بغرض تدعيم مكانتها داخل البنية القيادية للحزب، في حين غلب السلوك الاحتجاجي على القسم المتبقي المتكون من القواعد خاصّة، كردّ على التصعيد الأمني والسياسي لأجهزة النظام، ثم تطوّر موقف هذه الفئة إلى موقف معارض صريح مع ارتفاع وتيرة الصدام. ولم تمنع هذه الانقسامات من ملاحظة تواصل الدور المساند للأجهزة الأمنية من عدد من خلايا التجمع في تونس العاصمة خاصّة، في حين كان التجمعيّون في الجهات أقل حماسا في مساندة السلطة.

وفي خاتمة الكتاب تسترجع وولف أحداث الثورة حسب الرواية المعروفة والمتداولة، مبيّنة أن تراجع دور زُمرة الطرابلسية كان ملموسا جدّا في الأسبوع الأخير قبل سقوط النظام، في حين ظهر تأثير أفراد آخرين من العائلة (وتشير هنا أساسا إلى سيرين بن علي وزوجها مروان المبروك) في محاولة احتواء بعض السلوكيات الأمنية وتوجيه بن علي سياسيا، قبيل انهيار الاستبداد النوفمبريّ يوم 14 جانفي.

قراءة نقديّة للكتاب

لا يخلو الكتاب رغم قيمة التحليل الذي اعتمده لكامل مرحلة الاستبداد النوفمبري، من بعض نقاط الخلل المنهجي والاستنتاجات المتّسمة بالمُغالاة في خصوص دور حزب التجمع ضمن الحياة السياسية في زمن بن علي وخلال أحداث الثورة. فعلى مستوى الاستجوابات والحوارات التي قامت بها الكاتبة ضمن المادة البحثية، نلاحظ أنّ وولف قد أبدت تركيزا خاصّا على الشخصيّات والقيادات التجمعيّة أو بعض العناصر المنتقاة من أركان النظام السابق. ولكن كان من الأجدى مقارعة المعطيات الواردة في تلك الاستجوابات بمعطيات مقابلة من المصادر المعارضة التي تمتلك معطيات أخرى حول دينامية الحكم. وقد كان لهذا الخلل المنهجي تأثير كبير على مدى صحّة الخلاصات التي وصلت إليها الكاتبة، حيث كانت في الكثير من الأحيان مجانبة للصواب. ففي الفصول الأخيرة على سبيل المثال، نرى وولف تتبنى في تحليلها جزءا كبيرا من الرواية التجمعيّة التي برزت بشكل كبير بعد الثورة بفترة قصيرة، حول دور مُبالغ فيه للتجمعيين خلال أحداث الثورة والمساهمة في إسقاط النظام الدكتاتوري. وهذه الرواية بخلاف مغالطاتها الواضحة والمعروفة فقد اتّسمت بطابع تبريري خلال السياق الثوري، يهدف لإيجاد نوع من الحماية والتزكية لأنصار النظام السابق.

وفي جانب آخر تُركّز وولف على الديناميّة الداخليّة للحزب وتأثيرها على العمل السياسي، ولكن بدون التطرق للتحوّلات الأخرى الموجودة في النظام وخاصّة ضمن أجهزة الدولة. فلم تبيّن على سبيل المثال عمليّة تصعيد عدد من المستشارين السابقين لدى القصر الرئاسي في المناصب الوزاريّة وتأثير ذلك على العمل الحكومي والتوازنات السياسيّة في أواخر فترة بن علي. كما لم تتطرق كذلك إلى التحالفات والتباينات الداخلية الموجودة ضمن الإدارة والوزارات السياديّة، خصوصا منها وزارتي الدفاع والداخلية، حيث أدّت إلى صراعات كانت مؤثّرة في فترة الثورة بالأخص. فضلا عن ذلك، لم تعتمد وولف على قراءة متكاملة لكافّة أضلع المنظومة بناء على عدد من البحوث والبيانات الكميّة، إذ كان يمكن مثلا الاستناد إلى إحصائيات حول الانتماءات المناطقية للمسؤولين أو كوادر الحزب الحاكم وانتماءاتهم المهنيّة وتأثير ذلك على عملية توزيع النفوذ السياسي. كما يمكن أن يؤخذ على وولف كذلك عدم تعرّضها بشكل معمّق لطبيعة العلاقة بين الحزب الحاكم والمنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، إذ كانت المنظمات مساهمة ومؤثرة في التحوّلات التي مر بها النظام في تلك الفترة.

غير أنّ مثل هذه النقاط لا تنفي مدى أهميّة الإشكاليّات المطروحة ضمن الكتاب، والتي تتطلّب اهتماما أكاديميا مستمرّا يعالج بأدوات بحثية موضوعيّة جذور المنظومة الاستبدادية سابقا والسياقات التي مكّنتها من إعادة الظهور مجدّدا. فكما كان تغييب التاريخ الحقيقي والرهان المستمرّ على النسيان أحد أشدّ أسلحة الثورة المضادّة ضراوة في ترذيل التجربة الديمقراطية ومحاولة وأدها، فإن النبش في تفاصيل المسار الاستبدادي وكشف ممارساته وديناميكيته العميقة سينسف العديد من الأساطير السياسيّة التي تُسوّق اليوم على أنها حقائق لا تقبل الدحض.