تزامنا مع انطلاق معرض فرانكفورت للكتاب في ألمانيا، أعلنت شركة “ليتبروم” المموَّلَة من إدارة المعرض والحكومة الألمانية، عن تأجيل تكريم الروائية الفلسطينية عدنية شبلي عن روايتها “تفصيل ثانوي”، بسبب الحرب التي تدور الآن في قطاع غزة وفق ما أوضحته. يستعيد كمال الهلالي في هذا المقال أحداث هذه الرواية في محاولة لاستشراف الأسباب التي دفعت إلى إرجاء التكريم بسبب الحرب (المحرّر).

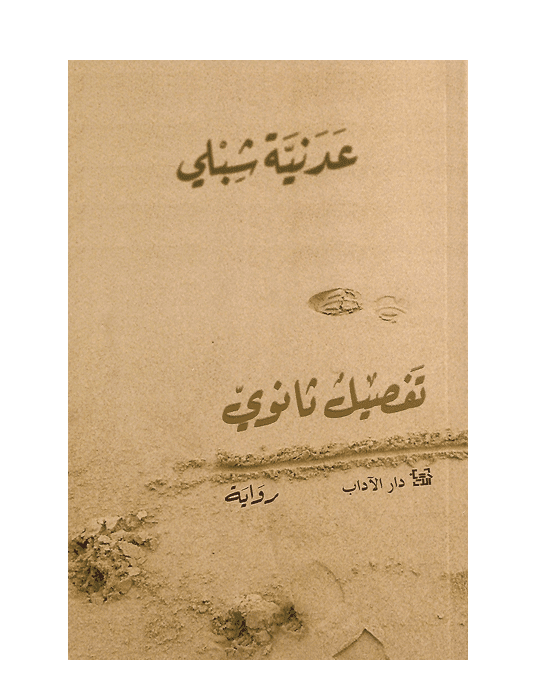

نَالت عدنية شبلي عن روايتها “تفصيل ثانوي” (دار الآداب 2017) المُترجَمة إلى الألمانية (Eine Nebensache)، جائزة LiBeraturpreis الألمانية المخصّصة لكاتبات من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، للعام 2023. ووَرَد في قرار لجنة التحكيم أنّ الرواية: “عمل فني مُحكم يحكي عن سطوة الحدود، وما تفعله الصراعات الدموية في البشر”. وأنّ الكاتبة “تركّز اهتمامها، بانتباه كبير، على التفاصيل الصغيرة الثانوية التي تسمَح لنا برؤية الجروح والندوب القديمة التي تكمن خلف السّطح”.

يُشير بلاغ لجنة التحكيم إلى أنّ الكاتبة فلسطينية وأنّ الرواية تتحدّث عن سطوة الحدود؛ الحدود في المطلق، إذ أنّ هناك حَرجًا ألمانيّا من تسمية الاحتلال احتلالاً. لكن في كل الأحوال، من وظائف الأدب أن يرقَى إلى تجريد الدلالة من واقع مَا ليشمل الإنساني الذي تتكرّر فيه وقائع العنف المسلّط على الإنسان بسبب الحدود، فمن الممكن أنّ من يتعرّض إلى هذا العنف لاجئ مثلاً يحاول أن يجاوز الحدود، أو أن يُحيل إلى تجربة أخرى من تجارب الاحتلال والميْز بكلّ أنواعه.

تتكوّن الرواية من فصلين متساويين في الطول ومختلفين في نبرة السرد. كُتِبَ الفصل الأول من الرواية بلغة باردة تفرط في سرد التفاصيل؛ نحن في آب 1949 بعد عام من قيام دولة اسرائيل وثمّة ضابط يرابط في صحراء النّقب مع فصيل من الجنود بغرض ترسيم الحدود مع مصر ومنع المُتسلّلين وتنظيف المكان من سكانه الفلسطينيين. يقتل الفصيل نفرًا من العرب ويأسر فتاة، يتمّ اغتصابها جماعيا ثمّ قتلها. في الفصل الثاني المكتوب بضمير المتكلّم المفرد وبلغة حارة حميمة تقرأ فتاة، موظفة جديدة تشتغل في رام الله، تقريرا صحفيا بجريدة عبرية عن الحادثة. وبسبب تفصيل ثانوي يشير إلى أن اغتصاب الفتاة المذكورة في التقرير تزامن مع يوم ميلادها قبل ربع قرن، فتُقرّر الذهاب إلى المناطق الإسرائيلية كي تبحث في الأرشيفات وفي مكان الجريمة عن أطياف الحقيقة، ومن أجل أن تروي قصّة الفتاة المُغتَصبَة المقتولة.

تَحفل الرواية بخصوصيّة الحالة الفلسطينية، فحين اندلعت الأحداث الأخيرة في غزة لم تلقَ إدارة معرض فرانكفورت للكتاب سوى إلغاء حفل تسليم الجائزة لصاحبة الكتاب بحجّة “الإرهاب الهمجي الذي شنّته حماس على دولة إسرائيل” وقرّروا “بشكل عفوي أن يخصّصوا مساحة المعرض للأصوات الإسرائيلية”.

لم يكن ممكنا فتح أفق إنساني جديد يَسمح بالسّماع إلى أصوات العالقين في حرب الإبادة المنهجية للفلسطينيين الدائرة الآن بغطاء غربي مكشوف، فهنا صوتٌ وحيد فقط يُسمَح له بالحضور. هنا ثمة ألم وحيد فقط هو الألم الإسرائيلي. لا يَحتمل المسؤولون الألمان ثِقل ذاكرتهم، المليئة بالأطياف التي قضَت في المحرقة، لذلك لا يرغبون حقّا في أثقال جديدة، ويقلقون من حضور فلسطيني يدين ضحاياهم القدامى: يريدون الفلسطيني فلكلورًا بلا ذاكرة ولا تاريخ، كي لا تتشوّه اللوحة المراد عرضها في الوقت الراهن أو تفسد. أصحاب الجائزة قالوا أنّ عدنية شبلي تحتفظ بجائزتها وأنّ الاحتفاء بها مؤجل لوقت آخر. أما اليوم فلا مكان إلا لدعم حرب إسرائيل وفصلها تماما عن تاريخها وسياقها.

في حروب الذاكرة هذه يُعاود الفلسطيني الحضور كي يروي قصّته. وليس أبرع من الفن عموما كي يساعدنا على الفرز الفارق بين فيلم وثائقي (فلسطين) وفيلم روائي مُتخيّل (إسرائيل) على رأي المخرج الفرنسي جون لوك قودَار. ليس أبرع من الأدب كي يسائل الإنساني فينا ويُساعد على الفرز بين اللوحة الأصلية واللوحة المزيفة، بالانتباه إلى “خراء الذبابة في اللوحة”[1]، منطلقا من “تفاصيل ثانوية” كما تفعل عدنية شبلي في روايتها. الخراء دليل عن “حالة الأشياء”: لنتذكر مشهد رجل يتغوّط في خلاء في فلم Der Stand der Dinge للمخرج الألماني فيم فاندرس. ثمة دائما تفاصيل ثانوية، كلب أو سراب مثلا، كي ترسمَ الحالة الإنسانية في المعازل والحدود التي صنعها الاحتلال في فلسطين.

تجربة الرعب والألم العميق والهول عاشها قبل الفلسطينيين الألمان أيضا. ونتَج عن أهوال الحرب العالمية الأولى ظهور”التعبيرية الألمانية”، التي رسمَ فيها فنانون تشكيليون ومسرحيون وسينمائيون أهوال الحرب، رَسَمُوا رعبها وفظائعها (في الفصل الثاني من الرواية ثمّة حديث عن هذا الجانب).

الفكرة الأساس للتعبيرية تقُول أنّ التعبير عمّا يقع للإنسان من أحاسيس ومشاعر قاصر. فالفرح أو الحزن والخوف والرعب قد تكون أقلّ أو أكثر من تعبيرها على ملامح الوجه، لذلك مدّدَها هؤلاء الفنانين على الديكورات والمشاهد والفضاء الذي يحتوي الأحداث بتكثيف الظلال. وهذا اعتبرَ جديدا ومبتكرًا وألهمت بذلك التعبيرية الألمانية الجميع. ولكنَّ الألمان الآن لا يسمحون بصوت الفلسطيني ورموزه بالتواجد في ساحاتهم العمومية، وتساوقًا مع “العقيدة الألمانية الصلبة “، لم يسمح المشرفون على معرض فرانكفورت بأن يقع تقبّل أسلوب وتجربة عدنية شبلي. ولعلّ الأفق الذي تطلّ منه يسمح بتلمّس النور الإنساني والإحساس، ذلك النور الذي يدعونا إلى عنف أقلّ وإلى إنسانية أرحب، كي نرقى إلى ” الأنوار” Aufklärung التي بشّرت بها الثقافة الألمانية “الجليلة”.

في جزء من الوسط الثقافي الألماني، تمّ تقبّل الآثار الفنية التي تناولت تجارب الحرب والعنف و الشرّ المَهول والآلام المشبوبة، و من بينها الآثار التعبيرية، بشكل عفوي، لأنّها تعبّر عن الإنسان وما قد يرتكبه أو يتحمّله من فظائع. أمّا رواية “تفصيل ثانوي” التي تروي المعاناة الفلسطينية، فقد جرّح فيها بدعوى “معاداتها للسامية” من منظور جزء آخر من الوسط الثقافي والإعلامي الألماني الذي مارس ضغوطه من أجل تأجيل التكريم.

ولكن لماذا تُربك رواية عدنية شبلي؟

كتبت عدنية شبلي روايتها انطلاقا من تقرير نُشِرَ في صحيفة هآرتس عن جنود كانوا في صحراء النّقب بعد عام من نكبة 1948، قَتلوا عربًا بدْوًا واغتصبوا بدَويّتَين. تفصيل الاغتصاب كان تفصيلا ثانويا ضمن الوقائع التي اعترَفت بها أرشيفات الجيش المفرج عنها في “المجتمع الديمقراطي” الإسرائيلي، وتفصيلا ثانويا ضمن اللوحة التي يرسُمها التقرير الصحفي.

يمتاز الفصل الأول من الرِواية بدقّة الوصف ومِجهريّته، سواء للمكان القاحل، أو حركة الشخوص فيه وما يحدث من وقائع. ومُدهش كيف أنّ الرمل يمتصّ كلّ شيء سواء كان أوساخا أو دماء.

في الامتداد الهَائل لصحراء النّقَب القاحلة التي يُخيّم عليها قيظ شهر آب، يُرابط ضابط مع فصيل من الجنود في ذلك الجزء الجنوبي الغربي، بغرض ترسيم الحدود مع مصر، ومن أجل تنظيف المكان من بقايا العرب والحرِص على منع المتسللين من العودة. المكان الصحراوي له سطوته؛ القيظ وصفق الريح ولسعة الضوء الساطع وأصوات الكلاب ورغاء الجِمال. ويبدو الضابط غير المتدرّب على شمس المكان مهووسا، مشطّا في النظافة وتكرار مسح العرق المتصبّب من جسده. لم تُوقف “الزوابع الرملية وسُحب الغبار وسكون التلال الجرداء من عزيمته على العثور على ما تبقى في المنطقة من عرب، والقبض على المُتسللين من بينهم، والذين كانوا يُسرعون بالاختفاء داخل الكثبان الرملية، حالما يسمعوا هدير المركَبة، فقد كانت تلوح أمامه أحيانا خيالاتهم السوداء الرفيعة وهي تتراقص بين التلال، ولكن عندما تهدر المركبة نحوها، ثم يبلغونها، لا يعثرون على أحد منهم.”

سكّان المكان أطياف وخيالات. ولن تنفع الضابط أدويتَه حين يلدغه “كائن” من كائنات الصحراء، وسيبدأ جرحه في الاتساع والتعفّن على طول هذا الفصل الأول. وحين سيعثر على “نفر من العرب الواقفين حول النبع بجمود”، مختبئين خلف أجمة قرب نبعٍ، سيقتُلهم ويقتل الجِمال الستّة مُبقيا على الكلب وعلى “فتاة تكوّرَت كخنفساء داخل ثيابها السوداء”. لم يجد أسلحة، و”أخَذَ يطوف بين الجِمال المرميّة فوق الأرض، أشبه بتلال صغيرة كساها العشب اليابس. كان عددها ستة. وعلى الرغم من أنّها جميعها كانت ميتة، وراحت الرمال تمتصّ دماءها إلى جوفها بتؤدة، صدرت حركات طفيفة من أطراف بعضها. وقد استقرّ بصره هو على ضمّة عشب يابس استلقت قرب فم أحدها، وتمّ اقتلاعها من جذورها، التي مازالت حبيبات الرمل عالقة بها.”

فتاة صحراء النقب، وقد نُزعت عنها إنسانيتها، ليست في عرف الضابط وجنوده سوى كتلة سوداء تئن وتُبَرْبر بلغة غريبة. وهو الحريص على نظافته يتقزّز من رائحتها الحِرّيفة القوية. لذلك يمزّق ثيابها ويرمي بها بعيدا مع “شتى الخرق التي وضعتها الفتاة على جسمها وجمعت في نسيجها رائحة روث الماشية، ورائحة حِرِّيفة عادة ما يحدثها البول وإفرازات الأعضاء التناسلية، ورائحة حموضة عرق قديم علَتها رائحة عرق حديثة”. يغسل الضابط جسدها بالماء والصابون ويأمر بتعقيم شعرها المجعّد بالوقود وقَصِّهِ خوفا من انتشار القمل في المعسكر.

ولأنّها تُبَرْبر بلغة غريبة، ليست إنسانا بل شكلا مجرّدا فارغا يصلح موضوع استيهامات. ولا يرغب الجنود في أن تعمَل في المطبخ بل في الاستمتاع بها. بعد تسرّب جنود إلى خيمتها يأمر الضابط أن تُلحَق بخيمته. لا يَستطيعُ النّوم بسبب توسّع وتعفّن الجرح الذي سبّبه كائن الصحراء. وبسبب الملل وبحثا عن الدفء وتسكين ارتجافه يَغتصبها. يصف السارد في الفصل الأول -مثل ضمير مستتر في ذاكرة كونية قد تحفظ كلّ شيء أو قد تمتصّه وتمحوه كما الرمل في هذه الصحراء التي يلمع فيها السراب- مشهد الاغتصاب ببرودٍ وحياد، فهو فعل مصدره الملل: ” أدفأ جسمه قليلا”. لن يُطيق الضابط المهووس بنظافته رائحتها النتنة “حِرّيفة قوية يغلبها الوقود”. وسيُخلي بينها وبين استمتاع الجنود بها. ثم سيقرّر أخذها مع بضعة من جنوده إلى الصحراء كي يقتلها ويدفنها. لن يكون شاهدا على هذا القتل وقبله الاغتصاب سوى صمت الصحراء والكلب الأبكَم الذي يرابط قرب صاحبته. عدا ذلك، لا شيء، الرمل سيمتصّ الدماء بغير عَناء، والنمل العملاق سيعيد ترتيب حبيبات الرمل في أشكال جديدة.

سيختفي كلّ شيء عن هذه الحادثة التي ستعود في مقال منشور بجريدة عبرية. وستقرأه موظّفة جديدة انتقلت إلى رام الله لمباشرة عملها الجديد. ستهتم به لأنّ تاريخ الواقعة: 13 آب 1949، بعد عام من قيام اسرائيل، صَادف تاريخ ميلادها. هي أيضا مهووسة بالنظافة مثل الضابط وثمة كلب يعوي على تلّة قريبة من بيتها لا يجعَلها تنام.

في الفصل الأول ومن منظور الراوي البارد والعليم بالأحداث، ثمّة فصيل له مهمّة عسكرية ومُهمة قومية: بناء مستوطنة بعد طرد بدوٍ لا يصلحون زرعا أو أرضا. وفي مفازات (أرض قفر) ذَرعهَا أسلافهم التوراتيون قبل آلاف السنين صادف الضابط نفرا من العرب، فقتلهم واغتصب اغتصابا جماعيا شكلا آدميا تندّ منه رائحة نتنة. لا شيء يقدر على زجرهم سوى قوى الطبيعة: “كان القيظ أو العتمة فقط القادرين على إنهاء تلك المطاردات”. ومُنذ البدء تلدِغ حشرة الضابطَ الغريب عن المكان وروحيّته وتفاصيله، ولا يُسميّ الراوي العليم الحشرة بل يدعوها بـ”الكائن”، كائن ينتمي مثله مثل الفلسطينيين والعرب إلى “الأغيار”.

في الميثولوجيا المصرية يحرس الكلب مملَكة الموتى. وفي الرواية يَحرس الكلب الذاكرة. يبدو الكلب في الفصل الأول من الرِواية حريصا على أن يظلَّ قرب صاحبته، وسينتقم لها بعضّ الضابط، ثمّ سيعود طيفه أو كلب آخر شبيه في الفصل الثاني، يعوي بلا انقطاع على التلّة المقابلة من البيت التي تسكنه فلسطينية أخرى، كما لو أنّه يُودعها ذكرى وطيف فتاة صحراء النقب، لتستنطقها من جديد.

الخراء كـ”تفصيل ثانوي” داخل اللوحة

في الفصل الثاني من الرّواية نحن بمحضر ضمير متكلّم، ليس متعاليا مستترًا، بل فتاة “تعيش بما يوحي بحياة هانئة”، وتملك “رغبة مبيّتة في مقاومة الحدود، إنّما عن بلاهة“. ليسَت كتلة بشرية منزوعة الإنسانية، بل فتاة في مقتبل العمر لها هواجس وعوالم داخلية نابضة. تعيش في المنطقة (أ) وترغب في الانتقال إلى المنطقة (ب) ثم (ج) للبحث في أرشيف الجيش الاسرائيلي وفي مكان الجريمة عن حقيقة ما حدث، لأنّ تاريخ ولادتها صادف تاريخ اغتصاب فتاة النّقب: “لا يُمكن استبعاد احتمال توارد علاقة ما بين الحدثين، أو وجود رابط خفيّ بينهما، على غرار العلاقات التي قد يصادفها المرء بين النباتات مثلا، حين تُقتلع ضمّة عشب ما من جذورها، بحيث يعتقد البعض أنّه تمّ الخلاص منها نهائيّا، ليس إلاّ لتعود وتنبت عشبة من الفصيلة ذاتها من جديد في المكان نفسه بعد قرن من الزمن”.

تعيش الفتاة داخل حدود ومعازل، حتى أنّها لم تشاهد من قبل الرسوم التي رسَمهَا بانسكي على الجدار العازل بعد مجاوزة حاجز قلنديا. يزعجها ارتجاج النوافذ وسحب الغبار الكثيف المتسرّب إلى غرفة مكتبها بعد أنّ هدم جيش الاحتلال عمارة قريبة يختبئ فيها ثلاثة شبان. لا آمال لها سوى “البقاء على قيد الحياة”، يُزعجها الغبار، وليس مقتل الشبان الثلاثة. ولكنّها، يا “لقلّة الذوق”، تهتمّ بالخراء الذي على اللوحة: ” لكن، مع هذا، يوجد من يرى في أسلوب الرؤية هذا، ويفيد بالتركيز بأشدّ التفاصيل ثانويّة، كالغبار على المكتب أو خراء الذبابة على اللوحة، السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة، إن لم تكن الدليل القاطع عليها”.

تستعير الرَاوية، فتاة رام الله، من زميلة لها في المنطقة (ج) بطاقة هوية، بسبب صعوبة التنقل من المناطق الفلسطينية إلى الداخل المُحتلّ. تكتري سيّارة وتقرّر المغامرة بحثا عن أطياف الحقيقة، ففتاة صحراء النقب قد شبعت موتا وصارت تفصيلا ثانويا في أرشيفات ووثائق جيش الاحتلال وفي الوقائع التي يسردها المقال الصحفي. في رحلتها ستقارن الرَاوية، وهي تبحث عن مكان الجريمة، وبسبب كثرة الطرق الالتفافية، بين الخرائط الإسرائيلية الجديدة وخريطة فلسطين قبل 1948. ليتكشّف، أمام ما يُفترض أنّه ضمير كوني مستتر أو ببساطة قارئ ذو مزاج وأهواء، أنّ هناكَ قُرَى فلسطينية قد أبيدَت ومُحيَت بالكامل. أقيمَ على بعضها منتزه يدعى منتزه كندا. وهي لا تحتاج مقارنة بين الخرائط، فكثير من زملائها الجدد قد هُجّرروا من تلك القرى المَجروفة، وهي تَعرفهم وتعرف قصَصَهم. كما أنّ المكان لا يزال يحتفظ ببقايا حيّة من الحضور الفلسطيني العربي: “إلا أنّها بعد اختفاء، تعود الذبابة لتحوم حول اللوحة، وتبدأ تطفو تفاصيل صغيرة على طول الطريق تشي بهذا الوجود خلسة. غسيل منشور خلف محطّة وقود، ثمّ سائق مركبة بطيئة اجتازها. شجرة دوم تنتصب بين الحقول بمفردها، وسرّيسة قديمة. ثمّ بضع رعاة يقفون مع قطيع على تلّ بعيد.”

مع الخوف من الانكشاف والرعب والرجفة من مغامرة البحث عن الحقيقة أو ما تبقّى من أطيافها، ستعيش الرَاوية بعضا من السعادات الصغيرة المختلسة: الاستحمام والاستمتاع بوفرة المياه التي لا تنقطع كما يحدث معها في رام الله، حتى أنّها استهلكَت ما حجمه مياه أسبوع كامل ممّا اعتادت. وفي سقيفة المضافة التي نزلت فيها ليلة واحدة تسمع صوت انفجارات، وستستمع بكونها بعيدة ولا يحدث ارتجاج في زجاج النوافذ ولا يتسرّب إليها الغبار البغيض.

تبحث في أرشيف الجيش في يافا فلا تجد شيئا، عدَا ديكورات قد تصلح في فيلم أو مسرحية تعبيرية: سقائف، أزياء الجنود ومواعينهم وأدواتهم. شاهدت الرَاوية في متحف الجيش فيلما تسجيليا عن أرض خلاء يقتحمها مستوطنون ويبنون بها سقائفهم وبيوتهم: “يوقفني فلم بعينه من بينها، تظهر في بدايته في الكادر مساحة جرداء، تدخلها فجأة مجموعة من المستوطنين بملابسهم القصيرة، والذين يبدؤون ببناء برج عال وسقائف خشبية، إلى أن ينتهي الفلم بها مبنيّة بالكامل، في حين يجتمع المستوطنون أمامها ليرقصوا متشابكي الأيدي في حلقة دائريّة. أحاول رؤية الشريط ثانية، فأباشر بإعادته إلى نقطة البداية، عندها يبدأ المستوطنون بفكّ حلقة الرقص والرجوع إلى السقائف التي انتهوا من بنائها للتوّ، ويأخذون بتفكيكها وبتحميلها فوق العربات، ثم يخرجون من الكادر. أعود وأقدّم الشريط إلى الأمام ثانية. ثمّ أرجعه إلى الوراء. مرّة تلو الأخرى أبني المستوطنات ثمّ أفكّكها…”.

وفي مستوطنة نيريم، التي اعتقدت أنّها بُنيت في مكان الجريمة، تلتقي حارسًا مَهووسا بالتاريخ وبسبب ذلك أنشأ متحفا في المستوطنة. روَى لها الحارس بفخرٍ كيف بنوا المستوطنة. كما روَى لها الحارس المتعوّد على الحرّ، لأنّه قدم من أستراليا، كيف قاومَ مع عدد قليل من طلائع المستوطنين الجيش المصريّ الذي لم يطُل النزال معه لأنّه كان يرغب في التقدّم إلى الشمال.

في الأثناء ستصادف كلبًا آخر، وستعلَق بها رائحة الوقود بعد أن شحنت سيارتها، وستكتشف أنّ المستوطنة قد فُكّكت وابتعدُوا بها عن مكانها الأول، لأنها قريبة من الحدود المصرية، ولأنّ المطر أوفر في المكان الجديد. وحين ستصل إلى مكان الجريمة، ستعثر على الديكور القديم الذي وقَعَت فيه قصّة الفتاة: التلال الصفراء الساكنة، آثار كلب على الرمل، أشجار الدوم والبطم ونبات القصب، قطيع من الجِمال في حقل نيران، مجموعة من الجنود. ستلقَاهم برائحة الوقود في جسمها.

بدورها ربّما تَحتاج فتاة رام الله إلى كلب يعوي على التلال كي يقودنا إلى نهاية حكايتها، فلا ندري ماذا حدث معها في آخر المطاف برغم أنّها تملك صوتا. وهي تحتاج بدورها إلى فتاةٍ فلسطينيّة أخرى بقصّة أخرى شبيهَة أو مُوَازية، فلا حدود لما يَفعَله الاحتلال من اقتلاع وتشريد وقصف للبشر والحيوان والأشجار.

يُسمَح مثلا للكاتب الأمريكي مارك توين أن يَمزجَ بين سير حيوات كثيرة كي يخلق شخصية توم سوير. ولم تفعل عدنية شبلي سوَى أن تمزج بين قصة فتاتين فلسطينيتين تتقاسمان المعاناة نفسها، لتَخلق منهما شخصية واحدة. وشخصيتا الرّواية تتكرّر في شخوص كثيرة في الواقع، ما زالت تَبحث عن مؤلّف ليُحَوّلها إلى شخصيات.

أمّا الكلب الذي يحرس الموتى والأطياف فيظلّ شاخصا فينا كي يسائِلَنا عن الأنوار وعن إنسانيتنا، عن تفاصيل ثانوية يُراد خَنقها كي تكتُم خَراء اللوحة، وتطمس حالة الأشياء في هذا الفيلم التعبيري الهائل: فلسطين، احتلال، سراب، جدار عازل برسومات بانسكي، أشجار بطم، معازل، نبع، عرب موتى، جِمال، ضمّة عشب مقلوعة من جذورها…

[1] الفقرات المميزة بخط مائل هي مقتطفات من رواية تفصيل ثانوي، من أجل إبرازها داخل المقال، لأن الكاتب اعتمد على نسخة الكترونية للرواية تغيب عنها عدد الصفحات، في ظل عدم الحصول على نسخة ورقية في تونس. (الهامش من وضع المحرّر)