غالباً ما تُؤخذ التجربة التركية كمثل حيّ لتأكيد تعايش الإسلام مع الحداثة من ناحية، ولإمكانية صوغ علاقة إيجابية تفاعلية بين الإسلام والديمقراطية ودولة القانون من ناحية أخرى. باستثناء تجربتي ماليزيا وتونس، لم تلقَ معظم التجارب الأخرى الكثير من الإهتمام لدراسة علاقة الفكر الإسلامي بمفاهيم الدولة الحديثة، فيما بقيت التجربة التركية الأكثر شهرة عند البحث عن تلك العلاقة الشائكة بين الإسلام والدولة. ويعود قسم كبير من الإهتمام بهذه التجربة إلى ظهور دلالات نجاح لما اعتبره كثيرون من قبل غير ممكن، بالإضافة طبعاً إلى ظرف تركيا التاريخية والمحلية الخاصة: فهي وريثة الخلافة العثمانية، وطُبقت فيها العلمانية لعقود، وهي تعيش اليوم إعادة إحياء للفكر الإسلامي في الدولة والسياسة والمجتمع.

تحوّلت تركيا في السنوات الأخيرة إلى قبلة للكثير من الحالمين بتعميم تجربتها الناجحة، فيما رآها البعض طوق نجاة للعالم الإسلامي الضائع بين قيود أفكار الماضي ومتطلبات الحداثة. البعض الآخر رآها تجربة فاشلة، فيما راح آخرون يفصّلون التجربة التركية ويقيسون نجاحها وفشلها في كل مجال على حدة.

الثورة “الأتاتوركية” وعلمانية البنادق

على مدى قرون طويلة، نشأت في ظلال نظام الخلافة الإسلامي الذي حكم الأتراك، علاقة وطيدة بين الدين والحكم. فكان الخليفة هو نفسه الحاكم السياسي وأعلى مرجع ديني، وأيضا الآمر الناهي في مسائل الدين والدنيا، وكانت قراراته بمثابة أوامر إلزامية، لها أسناد ودعامة دينية. تآلفت هوية الناس مع ما فرضه هذا النظام من عادات وأسلوب عيش ومجموعة مفاهيم. إلا أن نظام الخلافة انتهى بعد الحرب العالمية الأولى وبعدما راح مصطفى كمال “أتاتورك” يغيّر هوية الأتراك بأسلوب لم يستند على مطالب الناس القادمة “من تحت”، إنما على تعديلات جذرية فرضها “من فوق”.

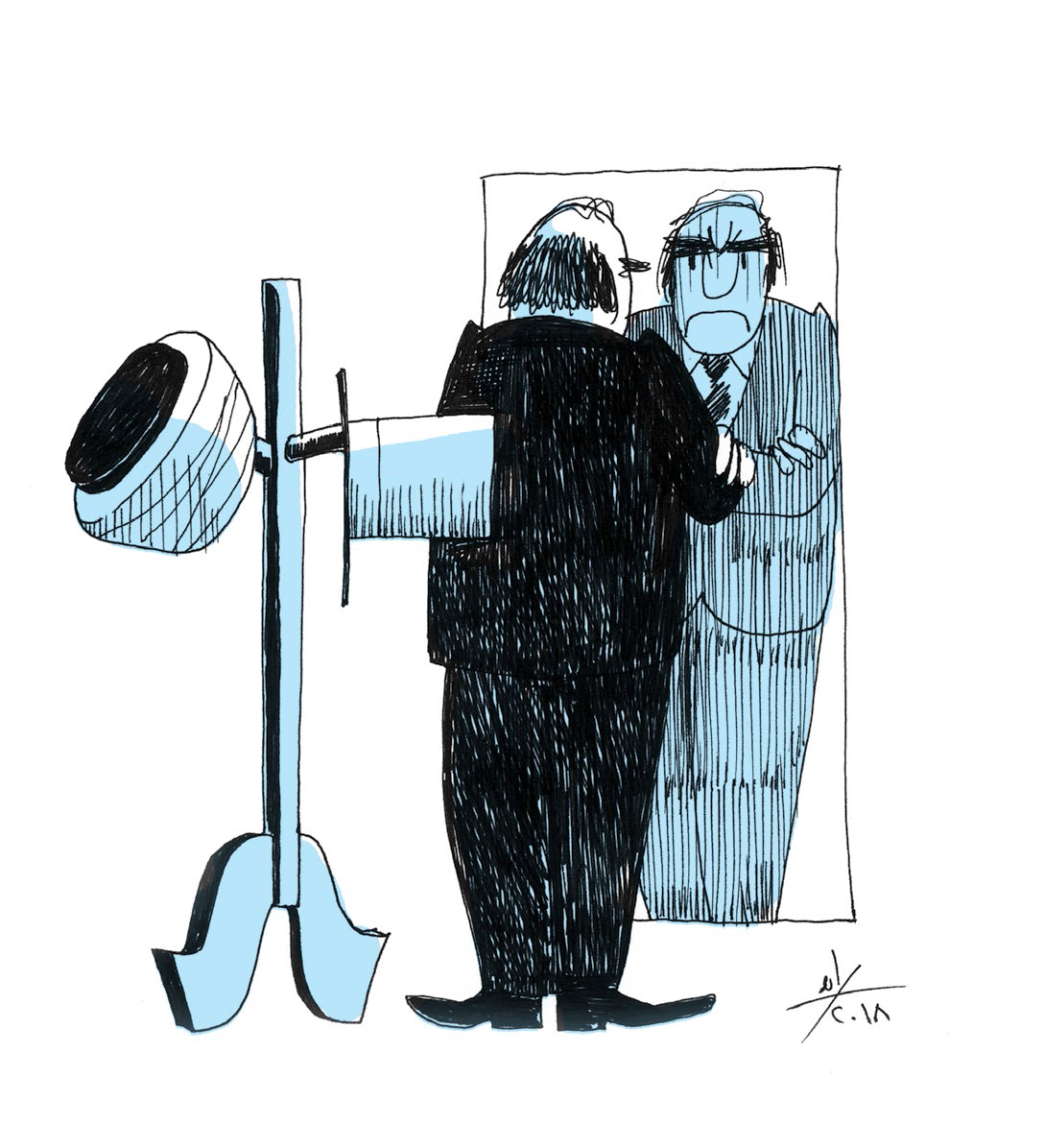

غيّر الحاكم التركي الجديد كل شيء تقريباً وأقر مناهج تربوية وقوانين وأنظمة ذات مصدر غربي. كان الهدف هو بتر البلاد عن ماضيها الإسلامي والعثماني، وتأسيس جمهورية على المبادئ العلمانية والقومية، أو كما لخصها أتاتورك: “إدخال تركيا في ركب الحضارة”[1]. امتدّت هذه الثورة لتشمل كل شيء تقريباً، فأقصى الدين ومفاهيمه عن التأثير في الحياة الاجتماعية، وغيّر لباس الأتراك وأسماء عائلاتهم، وأغلق بعض مساجدهم وتكيّاتهم، وأعطى المرأة بعض الحقوق، وأسس جمهورية علمانية تحرسها بنادق العسكر.

بالإضافة إلى فرض كل ذلك “من فوق”، استخدم “أتاتورك” مفهوماً خاصاً للعلمانية اختلفت عن تلك التي رست في أوروبا. تأثر الرجل خلال شبابه بتجربة الجمهورية الفرنسية الثالثة المعادية للدين، فنتج عن ذلك علمانية مشوهة لم تفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية بالمطلق، إنما جعلت من هذه الأخيرة متحكمة بالسلطة الدينية. تم ذلك عبر إنشاء “رئاسة الشؤون الدينية” عام 1924، وربطها بالحكومة التي تعيّن رئيسها وتحدد مهامه، كما مضمون خطب وتعاليم رجال الدين[2].

تم وضع السلطة الدينية في خدمة السلطة السياسية التي أعطت لـ “رئاسة الشؤون الدينية” مهمة التبشير بالعلمانية، وتقديس الجيش، وحب الوطن. فنكثت “الأتاتوركية” بذلك بشرط العلمانية القاضي بعدم تدخل الدولة بالشؤون الدينية، وإن كانت قد كرّست الحفاظ على الشرط القاضي بعدم تدخل المؤسسة الدينية بشؤون الدولة.[3] كذلك الأمر، جُعل من “رئاسة الشؤون الدينية” المؤسسة الدينية الرسمية الوحيدة، وقد تسبب ذلك بغبن بحق الأديان والمذاهب غير السنيّة التي بقيت دون مؤسسات خاصة ترعى مصالحها أو، في حالات أخرى، دون اعتراف بوجودها. الأمر الذي أدى عملياً إلى نقض مبدأ المساواة المفترض بالعلمانية تحقيقه.

إعادة إحياء الإسلام في المجتمع

لم يؤدّ فرض علمانية مشوهة على الأتراك إلى زوال تأثير الدين في الحياة العامة، إنما فقط إلى خفوت وهجه وتأثيراته السياسية لفترة. فبقيت الحركات الصوفية ناشطة في الخفاء، والجماعات الدينية حاضرة في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى، والجمعيات الدينية تعمل تحت الأرض بعيداً عن أعين السلطة والجيش ورقابتهما.

مع توالي الانقلابات العسكرية في تركيا، وتصاعد الصراعات بين مختلف المجموعات السياسية في البلاد، باتت الجماعات الإسلامية أكثر حرية في الحركة والنشاط، وأكثر قدرة على استقطاب الناس. كما باتت قادرة على تقديم بديل مقبول عن السلطة ذات الميول الإيديولوجية العلمانية. إلا أن هذه الحركات، التي مثلها بشكل أساسي في الشق السياسي نجم الدين أربكان وفي الشق الاجتماعي فتح الله غولن، لم تطرح بديلاً شاملاً ينقض ما أرساه “أتاتورك”، بل بقيت على تأييدها للمفاهيم القومية مثلاً وللعديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. إلا أنها قدمت نظرة أخرى لكيفية إدارة الدولة والمجتمع، وجعلت من الدين ومفاهيمه مرجعاً لعملها السياسي والاجتماعي، وقدمته كمخلص لأزمات الناس إن تم تطبيقه مكان العلمانية السائدة.

قاد الرجلان حركة إحياء للإسلام في المجتمع، وباتا أكثر قدرة على استقطاب الجمهور والتأثير به بعدما أنشآ المدارس والجامعات والجمعيات والمحطات الإعلامية. كما استطاعا خلال التسعينيات تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية والبلدية المتتالية. هذا في وقت بات الجيش التركي، بحكم الإنقلابات المتتالية وما نتج عنها من ضحايا، صنواً للاستبداد والقمع، فباتت إيديولوجيته العلمانية كذلك مربوطة بالممارسات الديكتاتورية عند قطاعات واسعة من المجتمع.

ترافق ضمور إيمان الناس بقدرة الجيش على لعب دور المخلص من المشاكل والأزمات الدائمة مع صعود الحركات الإسلامية. فانتهى الأمر بأن وصل حزب “العدالة والتنمية” المنشق عن حزب نجم الدين أربكان إلى الحكم عام 2002. ومنذ تلك اللحظة، عمل هذا الحزب على تغيير وجه تركيا العلماني رويداً رويداً، وهي مهمة وُفق بها الحزب الحاكم الجديد ورئيسه رجب طيب أردوغان بنسبة مقبولة، وتم تنفيذها بطريقة ذكية.

أردوغان العلماني

لم يقع أردوغان في خطأ أسلافه الذين سعوا إلى تطبيق أفكارهم “من فوق” وبسرعة. بل آثر تحقيقها بشكل بطيء، وقدمها كرد على مطالب شعبية. تعلّم أردوغان من أخطاء “أتاتورك” الذي راحت علمانيته تتراجع بعد وفاته، كما تعلم من تهوّر أربكان الذي أراد تغيير النظام التركي بسرعة وبشكل راديكالي.

منذ العام 2002 وإلى العام 2011، لم يقم أردوغان بتعديل الكثير من القوانين والأنظمة العلمانية في بلاده، بل سعى إلى كسب تأييد الناس من ناحية، وإدخال فهم جديد للمفاهيم السياسية العامة من ناحية أخرى. لم يفرض الحجاب على أحد، بل جعل لبسه ممكناً لمن أراد في الأماكن العامة بعدما كان ذلك ممنوعاً في الماضي. لم يمنع شرب الكحول، بل زاد الضرائب عليه وقلص من الدعاية له. لم يفرض التعليم الديني بشكل فوقي على أحد، بل افتتح مئات المدارس الدينية المجانية. لم يلغِ تعبير العلمانية من الدستور، بل قدم فهماً جديداً لها.

كما أرسى أردوغان وحزبه الحاكم فهماً خاصاً للعلمانية، أمكنهم أن يعلنوا وفقه أنهم علمانيون. ليست مفاهيمهم نفس تلك المفاهيم “الأتاتوركية” بطبيعة الحال، وهم اعتبروا بداية، أن الصراع بين الدين والعلمانية أبطأ مسار التنمية والتطور في تركيا. كما فهموا العلمانية كدعوة إلى العلم، وتحرير فكر الإنسان وعقله، وخدمة الخير العام، ورفضوا مفاهيمها الإلحادية حسب الفهم “الأتاتوركي” لها، كما تلك الأفكار الغربية “التحررية” التي تلغي حرية الإنسان وتحرمه من اكتشاف الحياة وتسخيرها لمصلحة الإنسان. كما رفضوا أن تبرر العلمانية إبعاد الدين أو رجال الدين عن الفضاء التركي العام، أو الفصل بين الدين والحياة. كما عارضوا جعل العلمانيين الغربيين وعّاظا للعلمانيين الأتراك أو جعل العلمانية الأوروبية قدوة لهم[4].

إن ما فعله أردوغان وحزبه خلال سنوات قليلة في تركيا هو أنهم لم يتبنوا أي إيديولوجية مباشرة ضد العلمانية، بل قدموا تصوراً جديداً أبفرغ العلمانية من مفاهيمها “الأتاتوركية”. كما جعلوها حتى أداة يمكن للإسلامي أن يستخدمها بعدما باتت قائمة، بشكل أساسي، على إعادة الإعتبار للمتدينين في الفضاء العام، ومجرد مفهوم آخر يتبناه كل من يريد بعد أن يقوم بتقديم فهم خاص له.

أردوغان الإسلامي

من ناحية أخرى، لم يكن حزب “العدالة والتنمية” يوماً حزباً دعوياً، بل بقي حزباً سياسياً يهتم بشؤون السلطة والحكم والانتخابات، ويترك مهمة التبشير والإيمان لرجال الدين ودراويش الصوفية. صحيح أنه زاد من صلاحية هؤلاء وحضورهم في كل مكان، إلا أنه لم يتدخل في شؤونهم بشكل واضح، بل قام أحياناً بلجمهم إن صدرت منهم بعض المواقف المتزمتة[5].

وفيما عمل حزب “العدالة والتنمية” في بداية الأمر لفرض تعريفه للعلمانية، فإنه عمل في موازاة ذلك إلى تقويض “الأتاتوركية” أو زيادة نسبة الأسلمة في المجتمع والقوانين. فبعد العام 2011، وما تخلله من ازدهار للحركات الإسلامية عقب “الربيع العربي”، وشعبية واسعة للحزب الحاكم في تركيا، سعى أردوغان إلى إعادة روحية المفاهيم الدينية كمعايير لممارسة الشأن العام، كما مارس سياسات يستمد بعضها الشرعية من أحكام الدين.

بدأ الرجل الأقوى في تركيا بإصلاحات في المدارس والجامعات ودور الطلبة، كما زاد من نسبة التمويل لغرض بناء المساجد. تحوّلت الإصلاحات البسيطة المطبقة قبل العام 2011 إلى قوانين وقرارات بعد ذلك التاريخ. فيما عمد أردوغان خلال معظم خطبه الجماهيرية والتلفزيونية إلى تقديم تبرير ديني لكل ممارساته السياسية، والتي قدمها على شكل رد على مطالب الناس الطامحة للمزيد من أسلمة الدولة والمجتمع والقانون.

متعلماً من تجربة أسلافه، اعتمد أردوغان أسلوباً ذكياً لتحقيق مسعاه المتمثل في تعديل هوية الأتراك. هذا الأسلوب البرغماتي والذكي يقوم على الترويج لقضية ما ذات طابع إسلامي، فيعدّل بشكل طفيف القوانين التي ترعاها دون إثارة حساسية العلمانيين بشكل كبير، وعلى نحو يسمح بتطور نشاط المتدينين، أفراد وتنظيمات بشأنها. وبعد سنوات معدودة، تظهر كتلة شعبية ناشطة تستفيد من هذه الإجراءات وتناضل من أجل المزيد من الأسلمة، فيقوم الحزب الحاكم بتعديل القوانين من جديد كرد على رغبات ومطالب هذه الكتلة الشعبية الجديدة. يكسب الحزب الحاكم من خلال هذه الطريقة المزيد من الشرعية من ناحية، كما يقلل فرص ظهوره بمظهر الساعي إلى تعديل هوية الأتراك “من فوق” وبالقوة من ناحية أخرى. وبذلك يكون الحزب ومن وراءه أردوغان قد طبقوا ما أرادوه وإن ببطء، وحصدوا شعبية إضافية بين الأتراك، فيستمرون بالتالي في السلطة.

تشهد الأحداث في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية على ازدياد نسبة التديّن بين الأتراك، كما على صعود الخطاب الديني ورموزه في كل مكان. بالإضافة إلى تعديل الكثير من القوانين، ولأكثر من مرة، بشكل يزيد من الأسلمة قليلاً عند كل تعديل. هذا في وقت تبقى العلمانية “الأتاتوركية” مجرد حبر على ورق الدستور ومفهوماً فارغاً من مضمونه الأصلي، وأداة يمكن للحزب الحاكم استخدامها عند الحاجة وفقاً لما يقدمه من فهم لها.

تركيا “الأردوغانية” والإسلام المتعلمن

في الشارع التركي مثل شعبي يمكن أن يلخص الكثير من الدراسات والأبحاث، كما واقع الشعب اليوم. يقول هذا المثل “إشرب الخمر متوضئاً” في دلالة على امتزاج معيارين نقيضين في أسلوب عيش التركي. الأول قائم على العلمانية “الأتاتوركية” التي ترفض المظاهر الدينية ومعاييرها وتنظر إلى الغرب بوصفه عالم يمثل الحداثة والرقي، وتأخذ منه أساليب العيش وأنماط التفكير ومضمون المفاهيم العامة والخاصة. أما الثاني، فهو الإسلام السياسي والإجتماعي الذي يرى ضرورة إدخال الدين في مسائل الحياة وسُلم القيم الخاصة والتصرفات العامة، ويرى الغرب عالماً مادياً غارقاً في فساده لبعده عن الدين.

يعيش التركي بين عالمين مختلفين التقيا فيه، فيما تعيش تركيا تناقضاً فريداً في هويتها يمكن لأي مارّ في أي مدينة أناضولية ملاحظته. تلبس تركيا اليوم زياً إسلامياً من دون أن تخلع لباسها العلماني بشكل كامل، فيما يقدم الإسلاميون نظرتهم الجديدة حول رؤيتهم لبلادهم بخفر، ومن دون الخروج بشكل كامل عن المفاهيم العلمانية السارية، في حين أن إسلامهم بذاته متعلمن بشكل أو بآخر، ولا يزال بعيداً جداً عن المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

بعض الأتراك علمانيون وغيرهم إسلاميون، إلا أن الأغلبية هم علمانيون وإسلاميون في آن، ويحاولون أسلمة الدولة دون التخلي عمّا قدمته العلمانية لهم. كما يسعون إلى أقلمة حياتهم مع ما يقدمه الدين وفرائضه وأحكامه من رضى نفسي، وما تقدمه العلمانية من تطور اجتماعي وسياسي.

على الرغم من كل التغييرات التي أرساها أردوغان وحزبه، إلا أن المظاهر العلمانية لا تزال ظاهرة في تركيا. النظام القانوني لا يزال علمانياً، ومصدر السلطة لا يزال الشعب وليس الله. من يحكم البلاد هم المدنيون ولا دور كبير لرجال الدين خارج دور عبادتهم، فيما ظهورهم لا يزال عرضياً في المناسبات الاجتماعية. لا تزال الحكومة تسيطر على “رئاسة الشؤون الدينية” وتملي عليها، غالباً، ما تعلّمه للرعية. الديمقراطية، على علّاتها المتزايدة، لا تزال قائمة. والقضاء، بالرغم من محاباته للسلطة السياسية، يحكم باسم الشعب لا باسم الشريعة. الزواج لا يزال مدنياً، والميراث لا يزال مناصفة بين الرجل والمرأة، فيما لهذه الأخيرة حق في الطلاق والحضانة والتبني… وللجميع حق قانوني في اعتناق دين آخر.

لم يستطع الحكم، حتى الآن، إلغاء كل ما أرساه “أتاتورك” من مفاهيم وأنظمة ذات طابع علماني. قد يكون مرد هذا الأمر إلى تأنّي الحزب الحاكم في تحقيق هذا الأمر، أو ربما بسبب استمرار وجود كتلة شعبية علمانية ضخمة تعانده وتسكن في المدن الكبرى وتسيطر على قطاعات واسعة من الإقتصاد والتجارة والمال.

إخفاقات التجربة التركية

مما لا شك فيه أن لتجربة الإسلام المتعلمن التركي الكثير من النجاحات، أقله إن تمت مقارنتها بمعظم الدول ذات الأغلبية الإسلامية. إلا أن لهذه التجربة العديد من الإخفاقات لم تستطع (أو تريد) السلطة التخلص منها. يمكن مثلاً لموضوع الأقليات أن يصنَف ضمن هذه الإخفاقات، حيث لم يفلح الحزب الحاكم في تحقيق تعايش سلمي بين الأغلبية السنية وكل من الأقليات الدينية العلاهية والعلوية والمسيحية وغيرها. إذ لا تزال بعض الأقليات الدينية كالعلاهية والسريانية غير معترف بها كطوائف في تركيا، فيما غيرها تشكو من التهميش الاجتماعي والديني ولا تستطيع حتى استرداد أملاكها الوقفية.

على نفس المنوال، تبرز سياسة تركيا الخارجية ذات نزعة إسلامية متزايدة تسبق بدرجة كبيرة السياسات ذات المنحى الإسلامي المطبقة في الداخل. وهذا ما يتناقض بشكل فاضح مع العلمانية “الأتاتوركية” والسياسة الخارجية التي أرساها الحكم قبل العام 2002، والتي أبعدت تركيا عن الاهتمام بشؤون الشرق بشكل كبير. من ناحية أخرى، تقدم أنقرة نفسها كساعية لقيادة العالم الإسلامي وفي مواجهة ندية مع كل من السعودية وإيران في معركة تشكيل حالة جذب لعالم المليار مسلم. إلا أن طموحات أردوغان وحساباته لم تؤتِ بثمارها بعد، فيما إتباع تركيا سياسة إسلامية في الخارج يُبعدها أكثر عن الإتحاد الأوروبي وعن الكثير من الدول ذات التأثير والنفوذ في منطقة الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز.

كذلك الأمر، تراجعت الديمقراطية في التجربة التركية إلى حدودها الدنيا في السنوات الأخيرة. حيث لا تزال الكثير من القوى المحلية الفاعلة تشكو من ميل الحكم إلى إظهار تصرفات ديكتاتورية، كما خيبة أمل تبديها القوى الأوروبية من تصرفات أنقرة التي لم توفر الكثيرين من السجن والاعتقال والعنف. من ناحية أخرى، تراجع مستوى الحريات العامة في تركيا إلى مستوى مخيف، حيث تشكو تجربة الحزب الإسلامي في الحكم من تدنٍّ متسارع في الحفاظ على مختلف أشكال الحريات الفردية والعامة، الأمر الذي يُهدد التجربة التركية ككل ويفضي إلى فشل ما ادعته من نجاح في المواءمة بين الإسلام والديمقراطية.

بالرغم من بعض الاخفاقات التي تنذر بمستقبل غامض لتركيا، تبدو الايجابيات أكبر، حيث استطاع الحكم التركي بطريقته الذكية تغيير الكثير من مكونات الهوية التركية من دون إثارة مشاكل جمة. كما استطاع تعزيز مكانة تركيا في العالم من دون خسارة شرعيته في الداخل أو وسم إصلاحاته بطابع فوقي وديكتاتوري.

[1] Jacques Benoist-Mechin, Mustapha Kemal ou la Mort D’un Empire, Albin Michel, Paris, 1954, pp. 326.

[2] Elise Massicard, «L’organisation des rapports entre État et religion en Turquie», Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux, 2005, N°4, p. 121.

[4] محمد زاهد غول، التجربة النهضوية التركية: كيف قاد حزب العدالة والتنمية تركيا الى التقدم، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، 2013، ص. 89-94.