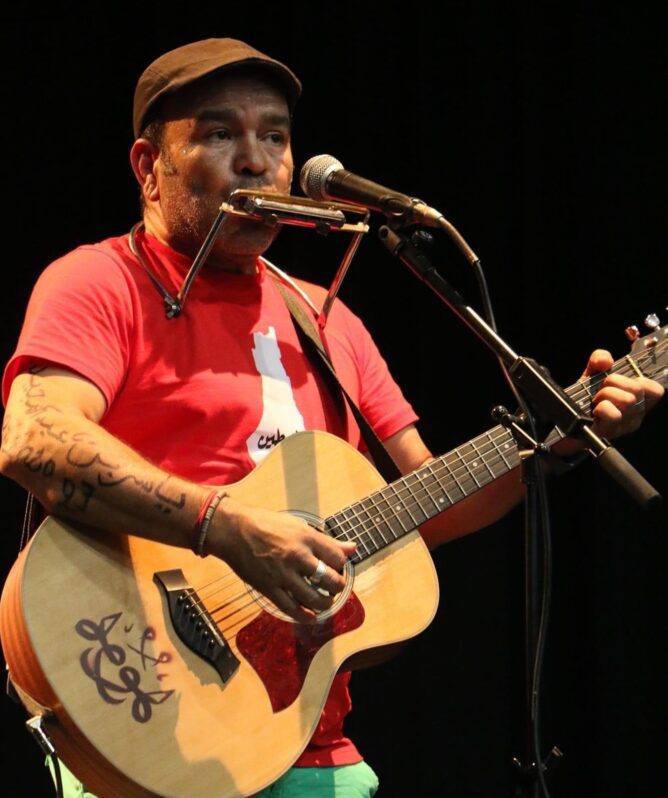

“ثمّة ما تراه، وما لا تراه”، يَقُول ياسر جرادي متحدّثا عن صورة قد تلخّص معنى حياته؛ نراه وهو يُمسك بقيثارته ويغنّي في محطّة القطار بفندق الجديد، بينما ثمّة في البعيد طفل صغير ينظر إليه مجذوبا. يضيف قائلا : “أن أفتح شبَّاكا صغيرا جديدا، وأن أُلهِمَ طفلا وأجعَله يحلم أو يفكّر؛ ذلك معنى وجودي”. لا يُحبّذ ياسر الغناء في المهرجانات الكبرى حين يتحوّل الجمهور إلى “هالة كبرى”، كما حدث في “اعتصام الرحيل” صيف 2013، ويرُوقه الغناء في فضاء مفتوح أمام أناس ينظر في عيونهم ويَشعر بأنفاسهم.

ياسر جرادي، فنان تونسي عُرِف بوجهه الموسيقي الملتزم وفنان تشكيلي أيضا. في الآونة الأخيرة أُثيرَ جدل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، حول مشاركته في مهرجان دقة الدولي -الذي يشارك فيه ضمن سهرة 30 جوان الجاري صحبة الفنانة الفلسطينية رلي عازر- بسبب وجود المراكز الثقافية لدول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ضمن المستشهرين.

حَاورته المفكرة القانونية حولَ معنى المشروع الثقافي، وفلسطين، وحول المقاطعة الثقافية لإسرائيل وداعِميها.

المفكرة القانونية: ما معنى مشروع ثقافي؟ على ماذا يُبنَى؟

ياسر جرادي: أتحدّث عن تجربتي الخاصة، أنا مولود في قابس في عائلة لا علاقة لها بالثقافة والفنون. كنت ألعب الكرة، وحين لا تكون مصحوبة بحد أدنى من الثقافة قد تتحوّل إلى نوع من التطرّف، ودرست في شعبة علمية لا تُوجد الفلسفة ضمن موادها. أتذكّر مثلا أنني عندما كنت أذهب إلى الصلاة ويدعو الإمام على الكفار أحسّ بنوع من الاضطراب عندما أرى سائحا. في سنة الباكالوريا رياضيات تقنيّة وفي مادة الإنجليزية التي كان ضاربها ضعيفا أسمَعتنا أستاذة الإنجليزية أغنية “تخيّل” لجون لينون قائد مجموعة البيتلز. وكان ذلك نقطة تحوّل في حياتي. لأول مرّة أسمع أغنية تَدفعني إلى التفكير. بالنسبة لي المشروع الثقافي هو الذي يجعلنا نفكّر، ونمتلك آليات التحليل والدفاع عن أنفسنا وعدم ترك الآخرين يُفكّرُون عوضا عنّا. أما الجمالية فتأتي مع الوقت.

وقتها ( 1989) لم أكن أحبّ سوى كرة القدم. مع القناة الفرنسية الثانية اكتَشفت لعبة كرة التنس (يتحدثون عنها بطريقة جيدة مُحَبّبَة) حتى أنني لم أكن أذهب للبحر في عزّ الصيف وأبقى مُتسَمّرًا أمام الشاشة، وأيضا دورة فرنسا للدراجات (ترى جمال الطبيعة وتفهم أصول اللعبة)، وفي السينما كان هناك برنامج “الساعة الخامسة والعشرون” الذي فتح عيني على أنماط أخرى من غير سينما الروائي: الوثائقي، التجريبي، التحريكي الذي كنا نحسبه للصغار فقط.

الجمالية تفتح مجالك الذوقي وتستطيع أن تحب أشياء كثيرة في الوقت نفسه. التنوع الثقافي هو من أهمّ أعمدة بناء مشروع ثقافي محترم. مشكلتنا مع النظام السابق هو أنّ ما نسمعه في الراديو ونراه في التلفزة هو نفسه ما نراه في المهرجانات. بعد الثورة، حدَث انفجار ثقافيّ وأصبحنا نسمع الكثير من الأنماط منها الرّاب، من المهم السماح له ولغيره بالتواجد وترك الفرز للتاريخ. التنوع قانون طبيعي وما يُبنى عَليه سيكون له ديمومة تَنبت نباتا جيدا. في هذا السياق، من دور مهرجان قرطاج دفع الجمهور إلى اكتشاف أشياء جديدة لا جلب ما اعتادوا التفرج عليه واستهلاكه. ثمة تراجع، ولكن لا نزال نعيش من إرث الانفجار الثقافي الحاصل بعد الثورة. وأنا لا أسمّيها ثورة بل دخولا في مسار ثوري في ظل تواصل نفس المنظومة الاقتصادية.

المفكرة: في ظل قصور أو ضمور السياسات الثقافية، هل هناك جماليات تونسية ممكنة؟

جرادي: لنتفق أولا، بالنسبة لي الالتزام هو التزام الفنان تجاه نفسه: أن يُنتجَ فنا يكون مقتنعا به، لا تحت طلب شركة إنتاج أو جمهور. يتحدث محمود درويش في قصيدة “غيمة ملونة” عن نفسه وكيف يغسل الصحون ويملأ الوقت بفقّاعات صابون، في لحظة تبدو أكثر من العادية، ومُملّة إلى أبعد الحدود. تكمن قوة الفنان في تحويل اليومي والمُملّ والحرب المُدمرة والمجاعة إلى جمالية (فيلم، أغنية، قصيدة…) كي يُهوّن بطريقة ما على البشر ويَهِبنا فسحة الأمل حتى في المواضيع الأكثر قتامة، وصدًى ونظرة تأمل، وسعادة أنْ نُغيّر أنفسنا. وصوَر غزة الدامية كانت أكثر من طاقة استيعابنا وقُدرتنا على التحمّل، أنا ذهبت إلى الطبيب بسبب ضغط دمي الذي ارتفع إلى عشرين، فقال لي إنني عضويا لا أشكو من شيء.

على الأقل، دور الأغنية أو الكتاب أو الفلم أن يجعلنا نفكّر إذا لم يُبدّلنا. تستطيع أن تسمع طوال عمرك فناني الترفيه، هم يعملون ويجتهدون، ولكن الإعلام لا يروّج إلا لهم باعتبارهم فنانين. في حين أنّه يجب أن نُفرّق بين المطرب والمغني والمؤلف. المؤلف أو الفنان كما أفهمه هو من يأتي بأشياء من العدم ويضعها في الممكن.

المفكرة: لنفصّل أكثر معانى المشروع الثقافي بالنسبة إليك؟

جرادي: باستثناء التلفزة الوطنية التي قد تُصادف فيها برنامجا ثقافيا قيّما، لا تُوجد برامج ترفع الذوق، ممّا يزيد من عدد جمهور الإنتاجات التجارية، ويجعل الفن الملتزم نخبويّا، جمهوره من الناس الذين يعرفون كيف يفكّرون ولهم حد أدنى من التحرّر والقدرة على طرح الأسئلة. للأسف، بخاصة مع المنظومة الجديدة للتواصل الاجتماعي أصبح توجيه الجمهور والذوق العام أسرع. من الأمثلة على ذلك؛ هناك فنّان كندي اسمه “جوستين بيبر” له أغاني على قناة اليويتوب شُوهِدت أربعة وخمسة مليارات. كلمات عادية جدا دون عمق، وما صَنعَ الفرق هو الماكينة التي تقف خلفه. هناك تراجع كبير لدى الشباب خاصة في علاقة باللغات وما تعنيه من قدرة على التعبير وهذه مسألة كارثية. إذ سيحلّ آخرون ويفكرّوا بدلا عنهم بمجرد تكرار فيديو على التيك توك وغيره لأنّهم لا يمتلكون أسلحة تقييم ما يشاهدونه. لقد تُركوا لوحدهم مع الهواتف الذكية.

الجيل الآن لم يعد ثلاثين سنة، بل عشر سنوات، وعندما تكون اللغة ضعيفة فإن التفكير سيكون ضعيفا، وتنتج لنا ظاهرة مثل ترامب يحكم أمريكا. شركة أنالاتيكا اشترت من زوكربيرغ معلومات تخصّ من هم في سن التصويت: مثلا أنت تحب الصيد والدراجات، يصنعون لك خوازمات كي ترى ترامب وهو يمسك بصنارة أو يركب دراجة. وما قاموا به ليس ممنوعا، باعتبار أنّك تنشر صورك للجميع، ولكنه غير أخلاقي. أغلِقت الشركة واعتذر مارك زوكربيرغ فقط لأنّه لم يخرق القانون.

وسائل التواصل الاجتماعي هي من تقرّر الآن إذا لم نتدارك أمرنا. يقول آلان دنو في كتابه نظام التفاهة: “نحن، الناس المستنيرون، علينا أن نعترف الآن أنّنا خاسرون، والتفّه ربحوا المعركة وليس الحرب، وعلينا أن نكون في حالة مقاومة لأنّه من غير المعقول تواصل الحال على ما هو عليه”. أنا دَرّستُ تاريخ الفن بالجامعة باللغتين الفرنسية والعربية كي يكون للطلبة إمكانية التعبير بإحديهما. ولكن قبل الامتحان استسمحني الطلبة للكتابة بالدارجة. هذه الحالة (ضعف اللغات والتكوين الأكاديمي المتين، البحث عن المعلومة في الفايس بوك) أصبحت عامة مثلما لاحظها غيري من المُدرّسين.

تجربة دور الثقافة في دولة الاستقلال كانت رائدة: 270 دارا للثقافة كان لها دورا كبيرا في الرفع من مستوى مواطنينا. الآن ميزانياتها ما بين 14 و18 ألف دينار في العام. في الأثناء فُتِحت مدينة للثقافة وسط العاصمة بـ150 مليار، لو تُوزعهم على هذه الدور المحلية ألا يكون بإمكانها أن تصنع لنا شعبا جديدا. في المقابل ماذا قدمت مدينة الثقافة؟ القائمون على هذا المشروع الثقافي لا يُدركون أنّ الإشكالية في الجهات، أين برز المنتسبون للفكر الأصولي المتطرف الذين أعتبرهم ضحايا. لم يجدوا شيئا، وجدوا أئمّة في الجوامع يعبئّون عقولهم بما يحبّون، وعندما تُلقي له بمليونين من المليمات تجده في سوريا.

أعطيكم مثالا نقيضا. أنا ابن الجامعة التونسية لنوادي السينما المنتمية منذ الخمسينات لحركة دولية، تأسّست في الثلاثينات لمقارعة هولييود وسينما رأس المال وإتاحة إمكانية إنتاج سينما الجنوب (أمريكا اللاتينية وأفريقيا). إلى حدود 1987 كان لدينا 50 ألف منخرط تونسي يتفرّجون في أفلام نوعية ويناقشونها ويختلفون ويستوعبون الاختلاف، وكلّ منهم سيؤثر في حيّه وفي عائلته. جاء الرئيس بن علي وبدأ في غلقها لأنّها أمكِنة للحرية. من 127 ناديا سنة 1987 أصبح لدينا في 2005 ستّة نوادي فقط. سُحبت منّا المنحة السنوية (10 آلاف دينار) فاضطررنا لدفع كراء المحل الواقع في نهج القاهرة وسط العاصمة من جيوبنا. في أواخر سنة 2006 ومع أحداث سليمان[1]، فهموا أنّ الفراغ الذي خلقوه أنتج الإرهاب. حينها استقدمَنا، نحن أعضاء المكتب الجامعي، وزير الثقافة عبد الرؤوف الباسطي وقال لنا أنّهم سيعيدون لنا المنحة السنوية مع دعم المهرجان. عدنا للنشاط ولكن بعد الدّمار.

لو نُركّز على دور الثقافة نستطيع بلورة مشروع ثقافي شامل. ماذا يعني أن لا يستطيع طفل في الريف مشاهدة فيلم أو عرض موسيقي حي إلا عند نجاحه في الباكالوريا وقدومه إلى مدينة كبيرة؟ أنا بدأت الموسيقى في سن السادسة والعشرين عندما رأيت في مدرسة الفنون الجميلة أحدهم يعزف في الساحة لأول مرة أمامي، فاشتريت غيتارا بـ70 دينارا من المنحة الجامعية (80 دينارا آنذاك)، بعته بعد مدّة لأنني أفلست. ثمّ اشتريت قيتارا آخر. لا تستطيع أن تتفرّج على فيلم رعاة بقر مبني على رحابة الأفق في هاتف صغير. تَقاسم تجربة المشاهدة في الظلام والنقاش مهمّان لأنّهما يَهبَانك رؤى أخرى وتعلّم الاختلاف وتقبلّه. تعلّمت في نوادي السينما ما لم أتعلّمه في المدرسة أو الجامعة: الجرأة على التعبير، ترتيب الأفكار، الإحساس بانسانيتي وبدوري في المجتمع. وهذه النوادي تؤدي عملا موكولا على الوزارة: نشر سينما جادة. ولديهم “دستور ثقافي” وأرضية للعمل الثقافي يقول بندها الأول: “من أجل ثقافة وطنية”، لذلك لا شيء يدعوك للخوف منهم.

المفكرة: نأتي لمسألة التمويلات الأجنبيّة، ماهي مطبّاتها وكيفيّة التعامل معها؟

جرادي: أمضيتُ 20 سنة في نوادي السينما، وكنّا نأخذ تمويلات بسيطة من كل الجهات ولم نكن نخاف لأننا نفرض ما نحبّه. وعندما نشعر بوجود شيء ما يحدّ من استقلاليتنا نعترض. أعطيكم مثالا لتدخّل السلطة والسياسة في عملنا وما أنتجته من كوارث. في العام 2000 أسّسنا مهرجانا اسمه سينما السلام؟ على امتداد سبعة أيّام نعرض سبعة أفلام ضمن محاور حارقة (فلسطين محور ثابت، المرأة، حقوق الطفل، إلخ)

كنّا نَنشط في ابن رشيق في قلب العاصمة، وأثناء نقاش الأفلام تجد ما بين مئة ومئة وخمسين شخصا في ظل وجود أمنيين بلباس مدني، نعرفهم لأننا كنا نمشي على خيط رفيع. في الدورة الثانية(2001)، أثناء نقاش فيلم” ناجي العلي” تم شتم الرئيس بن علي. أغلق النادي وأغلقت دار الثقافة، فتم تشتيتنا. استقبلتنا زينب فرحات في التياترو، وبقينا نعاني بسبب بعدنا عن مركز العاصمة؛ نوزع الملف الصحفي على الأقل على عشرين صحفيا ويوم العرض نجد أنفسنا وحيدين. كان أمرا مُرهقًا إلى أن عدنا إلى دار الثقافة ابن خلدون، ولكن بعد أن حصل الضرر والتراجع على الأقل عشر سنوات إلى الوراء.

بخصوص مسألة التمويلات الأجنبية، نحن واعون ونعرف مع من وكيف نتعامل. تعاملنا مع أكثر من جهة مانحة، لأنّ وزارتنا لا تدعَمنا فماذا نفعل؟ هل نترك الشبيبة بلا أفلام وبلا نقاشات ولا فرص للقاء والتفكير. كان أبناء نوادي السينما والسينمائيين الهواة في الشارع ما بين 17 ديسمبر و14 جانفي 2011. لم يكونوا مجرّد محبّين للسينما، بل مُواطنين فاعِلين يدافعون عن بلادهم بكل قوة.

المفكرة: هناك جدل بخصوص المقاطعة، أين تبدأ وتنتهي برأيك؟

جرادي: المسألة قديمة، ولم تُحسم بعدُ. كان ناجي العلي يتهكّم من محمود درويش لأنّه اختار البقاء في أراضي 48 وكان عضوا في الحزب الشيوعي الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وأصبح مُشرفا على إحدى مجلات الحزب.

أنا مثلا عندما تدعوني سفارة فرنسا من المستحيل أن أذهب. وقبل الحرب على غزة دُعِيت للمشاركة في حفل بدعم من سفارة أمريكا فاعتذرت. عندما يكون الأمر مباشرا على هذا النحو، أنا أعارضه على الأقل كحركة رمزية في ظل السياق الحالي. لكن عندما يكون المهرجان تونسيا ويضم 29 مستشهرًا بينهم ثلاثة مستشهرين؛ هم المركز الثقافي الفرنسي والبريطاني والألماني، تنحصر مساهمتهم في جلب فنانين أجانب طلبهم المهرجان، فكيف نُقاطع مهرجانا تونسيا تجمعنا به علاقة تعاقدية مع الوزارة؟ والمشرفون على المهرجان، وللأمانة، قالوا لي أنهم متعاقدون مع المركز الثقافي الفرنسي منذ ثلاث سنوات. إدراة المهرجان هي التي اختارت الفنانين، من بينهم الفنان الفرنسي الملتزم تيف.

هناك فنان مصري، أمير عيد عضو في فرقة كايروكي، شَارك في إعلان إشهاري لعلامة إيف سان لوران، تحادثَت معه إدارة مهرجان دقة فأصدرَ توضيحا قال فيه أنّ الاعلان قديم وله ثلاث سنوات، وأضاف أنّهم أصلا مُنعوا من المهرجانات لأنّهم مساندون للقضية الفلسطينية. أنا أعرفهم منذ خمس عشرة سنة وأعرف أنّ تجاوبهم لدعم القضايا العادلة كان دائما إيجابيا.

وعندما قالت لي إدارة المهرجان إنّ العقد سابق، وإنّ دور المركز الثقافي ينحصر في جلب فنان أجنبي تقترح الإدارة قدومه إلى تونس، استشرت أعضاء فرقتي الستّ فقبلوا بالمشاركة، وقالوا لي مازحين: “نحن نعرف أنّك لا تحب المهرجانات الكبرى”. لذلك قبلت بعد التشاور معهم.

ثمة مزايدات ولا إشكال لديّ سوى مع الأسلوب (قيل بعض الكلام السيئ). أعرف أنّ ردّ فعل هذه الشبيبة كان غيرة على فلسطين. الأهم كيف نستثمر هذا الجدل بشكل إيجابي. لماذا يقع اللجوء للمراكز الأجنبية؟ لأنّ الدولة لا تُساعد المهرجانات المحلية. تدفع مليارين ونصف لمهرجان قرطاج، أما مهرجان بومخلوف الدولي بالكاف 70 ألف دينار، والمهرجان الدولي ببوقرنين 60 ألف دينار، هل هذا معقول؟ وهذه السنة أعطت مهرجان دقة الدولي 50 ألف دينار. ولكي تستطيع مثلا إدارة دقة خلاص تكاليف عرض كايروكي أو عرض الفنان التونسي أنور براهم مثلا يجب أن تكون التذكرة في حدود الــ120 دينار، وهو ما لا يستطيعه المهرجان لأن الجمهور شبابي. لذلك استقرت التذكرة في حدود ( 60 و 75 دينار لبعض العروض). لذلك هم بحاجة إلى دعم المستشهرين.

هناك أناس لهم رغبة حقيقية في خدمة ثقافة قيّمة متنوعة مختلفة ولكنهم يتعرضون لصعوبات، ولقد كانت الدعوة إلى المقاطعة شرسة جدا. وأنا متأكد أن المهرجانات الكبرى كقرطاج والحمامات وسوسة لها مستشهرون أجانب أيضا، وسنرى هل ستتمّ مقاطعة كل المهرجانات. مثلا هناك رابور كان سيغني في “كارفور المرسى” بمبادرة من المركز الثقافي الفرنسي. بالنسبة لي الدعوة إلى المقاطعة لها مبرّر واضح، وهي غير الحال مع مهرجان دقة. هذه هي مهرجاناتنا وبلادنا ولن يحتلونا. نختلف معهم ونفتكّ منهم ما نستطيعه، وإذا لزم الأمر نستغني عنهم.

أنا مع المقاطعة كحركة رمزيّة، ولن تكون ذات معنى إلا حين نُحرّر وطننا من تبعيّته للاتّحاد الأوروبي الذي ساندت بعض دوله الإبادة الجماعيّة بغزّة. لا نستطيع مقاطعة مراكزهم الثقافيّة، وفي الوقت نفسه نقترض منهم لشراء أبسط مقوّمات الحياة: القمح.

لنستثمر ذلك إيجابيا ونتجادل حول ما أسميه العدالة الثقافية. في دستور 2014 سُعِدت بالتنصيص على التمييز الايجابي، الغائب في الدستور الجديد. رغم أننا لم نرَ له أثرا، ولكن وجوده ضروري لعلّ يأتي من يُفعّله في المستقبل.

المفكرة: لنتحدّث عن عرضك المُهدَى إلى فلسطين، وعن دلالة ما يحدث في غزّة؟

جرادي: أنا لي حكاية خاصة مع فلسطين. أسمَاني أبي على اسم ياسر عرفات، لأنّه شارك في حرب 1948. فقد ذهب مع 14 من رفاقه في قابس، حين فزع للقتال في فلسطين 12 ألف تونسي. غضب جدّي وأرسل عمي للحاق بهم، فتركوه نائما في بن قردان (ولاية مدنين الحدودية مع ليبيا) وأكملوا طريقهم الذي لم يكن سهلا؛ على الأقدام، ومنهم من مات في الصحراء. بقيَ أبي عامًا كاملا هناك، وأنا الوحيد بين إخوتي من سماّه باسم زعيم فلسطيني ولا أعرف لماذا. كان كثيرا ما يُحدثني عن القضية الفلسطينية، وأنا كنت منغلقا ولا أجد هوَى إلا في كرة القدم. في ذكرى يوم الأرض الذي كان يحتفل به اتحاد الطلبة، عرفت وقتها الشاعر الفلسطيني محمود درويش وأذهلني هذا البيت: “لو يَذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعا”، وما عَجزَ عنه أبي صنعَه محمود درويش ببيت شعري. وهنا تكمن قدرة الفن الرهيبة على التغيير، لأنّه لا يكتفي بملامسة العقل والأفكار، بل يذهب أبعد إلى الروح. تلك الصورة وذلك التركيب لا تستطيع قراءتهما سوى الروح. العقل يفكّك شفرتها ولكن الروح تستسيغها، حالها حال أغنية أو مشهد مصنوع بالضوء في فيلم، الروح والذوق هما من يستوعبان. لم نُعطِ اهتماما لصناعة ذوق (يأتي من التأمّل واستسَاغة الجمال في الطبيعة) يَجعل من يذهب إلى الشاطئ لا يلوّثه طوعا، وليس خوفا من زجر القانون.

كنت أكتفي بترديد أغاني الآخرين، حتى شاهدت مشهد اغتيال محمد الدرة، أثناء الانتفاضة الفلسطينية عام 2000، ومن سذاجتي كنت أعتقد أن فلسطين ستُحرّر في الغد لأنّ الجميع صار لهم الآن وعي بما يحدث. لم يقع شيء، فمَرضت. ولم أعرف ماذا أفعل. فكتبت أوّل أغنية لي “سكاتْ” ولم أكن أدري هل هي أغنية أم لا، وبقيت ثلاثة أشهر من دون أن أغنيها لأحد، حتى تشجعّت وأسمَعتها لصديق، فتأثر وسألني لمن الأغنية؟ ووَقتها فهمت أنّها قد تكون أغنية. فلسطين لها الفضل في أنني تخطيت تلك الخطوة الصعبة: من مجرد مردّد لأغاني الآخرين إلى شخص آخر يكتب ويجلب شيئا من العدم إلى الممكن.

في السنة الفارطة، قبل الحرب، كتبت أغنية اسمها “نشيد الحجر“ أتساءل فيها عن جدوى الشعر والفكر والمقاطعة أمام هذا الظلم المتواصل منذ سبعين سنة. في لحظة ما يراودك الشك. جمعت صور الانتفاضة الأولى في 1987( كسر العظام وقلع الزيتون …) وصنعت منها نشيدا به مقطع تحققت نبوءته: “بعنا أرضهْ، أهديناه أماني، أهديناه شعرا، أهديناه أغاني، أهديناه وطنا تخنقه الجدران، زرَع وطنهْ في كلّ البلدان”. اليوم عندما ترى المظاهرات في كل العالم فكأن الفلسطيني زرع وطنه في كل العالم.

الأغنية الثالثة كتبتها بعد 7 أكتوبر. هناك فنانة أمريكية عظيمة اسمها جوان بيز، في حجم فيروز عندنا، سافرَت كثيرا وغنّت بالكثير من اللغات من بينها الأغنية التونسية “جاري ياحمّوده” على مسرح قرطاج في السبعينات. الأغنية التي اشتهرت بها “We Shall Overcome” (سننتصر)، كانت في الأصل أغنية قديمة عمرها أكثر من مئتي سنة، تُغنّى في الكنائس، ثمّ غنّاها السّود كي يعبّروا على مآسيهم والظلم اللاحق بهم. في حرب الفيتنام بدأ حراك الفنانين ضدّ سياسة بلدهم، وبدّل بوب ديلان من كلماتها فأصبحت تتحدث عن حقوق الإنسان وأصبحت أكثر أغنية تُغنّى في المسيرات. المهم في 1963 قام مارتن لوثر كنغ بمسيرته وقال قولته الشهيرة “أملك حلما”. في ذلك الوقت جوان بيز لم تكن معروفة، وكان عمرها 22 سنة، أمسكت بقيثارتها وغنّت أغنية “سننتصر”، فعُرفت واشتهرت وصنعت مسيرتها. بعد 7 أكتوبر وعلى صفحتها على الفايس بوك عبّرت عن موقف متأثر بالدعاية الإسرائيلية، واصفة ما حدث في 7 أكتوبر بأنه إرهاب. وبما أنني من متابعيها كتبت تعليقا قلت لها فيه أنت بالذات لا يجب أن تعبّري عن مثل هذا الموقف. أنت من ساندت كل قضايا التحرير لماذا تسكتين عن القضية الفلسطينية. وعلى فكرة أغلب اليسار في الغرب يذهب معك إلى أبعد حدّ ولكنّه مع القضية الفلسطينية يقف عاجزا. كتبت لها اسم أغنيتها ووضعت اسم فلسطين وقلت في قرارة نفسي هل ستنتبه لموقفي وسط آلاف تعليقات المعجبين، لذلك قررّت أن أُبقي لحن تلك الأغنية وأَضع لها كلمات باللهجة الفلسطينية وأسميتها “أكِيد راجعين“.

القضية الفلسطينية قضية إنسانية، وهي تقريبا من آخر قضايا التحرّر في العصر الحديث. وفي وقت ما أصابنا اليأس وقلنا ربما ذلك هو قدرها. ولكنّ المقاومة قامت بشيء غير مسبوق في مواجهة دولة تقف وراءها قوى عظمى ولا تزال صامدة طيلة أكثر من 8 أشهر. حقيقة، هناك أمل. إحدى افتتاحية هآرتز تقول إنّ الفلسطينيون هم أفضل شعوب الأرض في الدفاع عن أرضهم، وهم فعلا أصحاب الأرض. هناك تحوّل تاريخي نوعي ومفصلي: إسرائيل صارت متشككة، وصرنا نجرؤ على القول فلسطين من النهر إلى البحر. أثر فلسطين في العالم، خاصة لدى الشبيبة، يُحيلنا إلى قضية أكبر هي فضح وتعرية الرأسمالية التي تفقّر أفرادا ودولا بطمّ طميمها، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي؛ فعندما ترى فيديو مدّته ثلاثين ثانية لطفل فلسطيني يرتعش لا تستطيع أن تظلّ محايدا.

المفكرة: كيف ندعم موجة المساندة العالمية لفلسطين؟

جرادي: هناك وقت للبندقية ووقت للثقافة، للمقال، والأغنية، والفيلم، والقصيدة. انقرضَت تقريبا معظم الشعوب الأصلية لأمريكا وأستراليا لأنّ ثقافتهم لم تصمد: لم ينجزوا أفلاما وموسيقى. نفس الشيء بالنسبة للثقافة الأمازيغية في تونس. الثقافة هي العروق التي تصل بين الشعوب وأرضها، وحتى وإن تذبل الشجرة، يكفي أن يهطل عليها بعض المطر حتّى تعاود الأزهار. قامت البندقية بدورها والآن دور المثقفين.

المفكرة: نعلم أنك متأثر بشيخ الصوفية الأكبر محي الدين ابن عربي، كيف تنظر إلى فلسطين من منظور ابن عربي؟

جرادي: ابن عرَبي نطق بأوّل خطاب كوني في التاريخ: “لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني⁄ لقد صار قلـبي قابلاً كل صـورةٍ فمرعىً لغزلانٍ وديرٌ لرُهبانِ ⁄ وبيتٌ لأوثانٍ وكعبةُ طـائفٍ وألواحُ تـوراةٍ ومصـحفُ قرآن ⁄أدينُ بدينِ الحب أنّى توجّهَتْ ركائبهُ فالحبُّ ديني وإيماني”.

أكثر مكان يقبل هذه الصورة هو فلسطين، مهد كل الديانات. تسامح ابن عربي لا يمتلك دلالته إلا في فلسطين التي سال فيها دم كثير. يوما ما ستكون دولة واحدة يعيش فيها الجميع مثلما كانت، فحلّ الدولتين انتهى. قالها ياسر عرفات بعد أوسلو: “لقد خدعونا”.

المفكرة: في ظلّ صعود الخطاب الشعبوي في تونس، كيف ترى دور الثقافة ومُستقبلها؟

جرادي: أريد أن أؤكّد على مسألة العدالة الثقافية. من غير المعقول أنّ بلدا مثل تونس يملك تاريخا ثقافيا هائلا ولا يعي بأهميته. تذكرون ما قاله رئيس الحكومة الأسبق هشام الميشيشي: دور الفنانين هو التسلية، هذه رؤية مغلوطة عن الثقافة. ميزانية وزارة الثقافة الآن تبلغ 0،76 بالمائة من الميزانية العامة، بعد أن تحركّنا في عهد بن علي وضغَطنا حتّى بلغت 1 بالمائة .

تُحارب مشاكل مثل الشعبوية بالثقافة، بوصفها حلاّ طويل المدى. وتُبني المواطنة على الحد الأدنى من المستوى الذوقي. التجارة والاقتصاد يضعان الأرضية التي تعيش عليها، أمّا لماذا العيش وكيف نعيش أحرارا سعداء نفكر، فذلك دور الفن والثقافة.

الآن، في السنوات الأخيرة، الدولة التونسية في أضعف حالاتها على الإطلاق، لذلك علينا أن نصمد، فهذه بلادنا ومعنى حياتنا موجود هنا.

[1] اندلعت الأحداث بين أواخر ديسمبر 2006 وأول جانفي 2007 في مدينة سليمان القريبة من العاصمة التونسية. وشهدت مواجهات بين مجموعة جهادية مسلحة وقوات الأمن والجيش التونسيين.