“أقترح عليكم شيئا بسيطا: أنجِزوا تحقيقا واطرَحوا على أي فرد من أهل السياسة والقرار في تونس الأسئلة التالية: ما هي آخر رواية اطلّعتَ عليها؟ ما هي آخر مسرحية تابعتَها؟ ما هو آخر فيلم شاهدته؟ ثم قُم بحساب النتيجة، عندها ستجد أن الطبقة السياسيّة لا علاقة لها بالثقافة باستثناء قلة قليلة جدّا. سأضع يدي في النار لو كنت مخطئا، فالثقافة لا تَهمّهم أصلا”.[1]

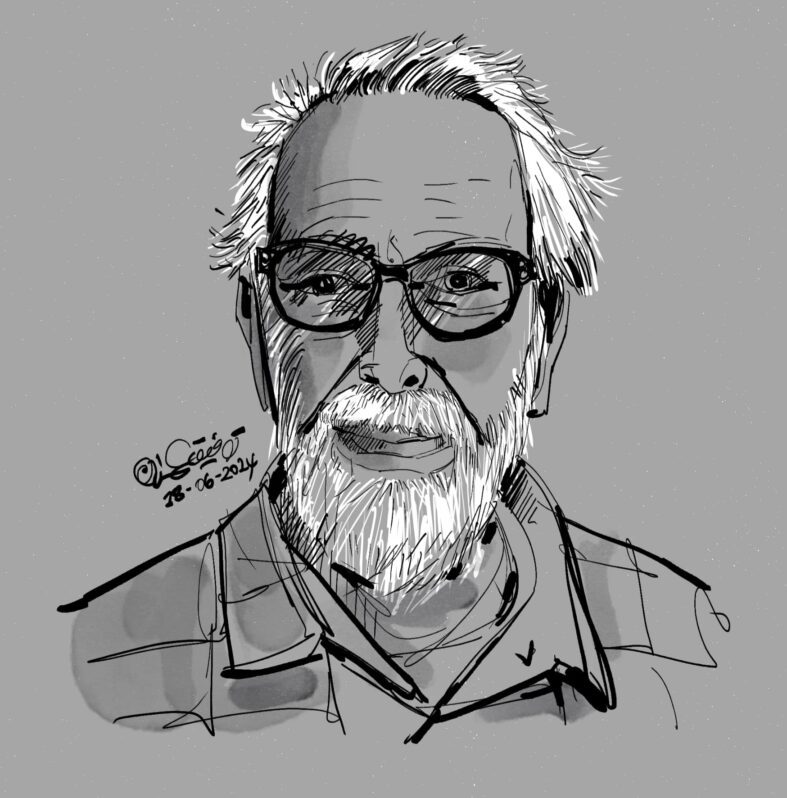

غادرَ خميّس الخياطي الدّنيا التي كان مُقبلاً عليها إلى آخر أيام حياته، الثلاثاء 18 جوان 2024، وظلَّ يُلِحّ في طرح سؤال؛ لماذا طلّقَت الدولة والطبقة السياسية منذ سنوات الثقافة طلاقًا بَائنًا، أو جعلَت منها وقتا مستقطعا في مهرجانات وصالونات مِخمليّة، أو في محطات انتخابية يكُون مِلحُها الكذب؟

الثقافة “محنة لذيذة” لديه[2]؛ نَواة القوّة والحصانة المُجتمعية نحو التقدّم والفعل، ودُونها لا يَستقيم الحديث عن قفزة كبرى إلى الأمام -لا بمفهومها المَاوِي الإيديولوجي الصارم- بل بمقاس ثقافي تونسي منفتح. بالعودة إلى جلّ مُداخلاته الإعلامية، تجده يخوض في الحاجة إلى “خِياطة” مشروع ثقافي وطني جديد، لا كتعبير نخبويّ يرفض الأسئلة بحجة “دكتاتورية ذوق”، وإنما بحتميّات الاستفادة من التاريخ.

ويَرى بهدوء -عادة ما يلازمه- أن المشاريع لا تُبنَى على وهج الإنجاز السريع أو النّخب المصنوعة وصُراخ السياسيين في الموائد الإعلامية والانتخابية أو الميزانيات الصّفرية للثقافة، بل هي تأصيل على إيقاع الزمن والتخطيط، ويَستعرض هنا استراتيجية وزير الثقافة الرّاحل الشاذلي القليبي الذي انطلقَ في ستينات القرن الماضي من ورقة بيضاء في مشروع ثقافي طموح، شَرعت خلاله تونس المُستقلة حديثا في تشييد المرافق الثقافية على طول الخارطة وتؤسس المهرجانات والفعاليات وتَفتح النوادي.

ما كان يَنقص خميس الخيّاطي الذي لا يستريح، هو مجلس ثقافي مُنظّم أو منبر إعلامي، ليُثير أمهات القضايا الثقافية والفنية أمام “الخرافات الإعلامية” التي نرصدها سمعًا ومشاهدة وقراءة وتواصلا اجتماعيا، ولو خرجَ إلى فضاء جماهيري أرحب مثل التلفزيون الذي يُحبّه لتحصَّلَ الجمهور على “رأسمال ثقافي وفني”، يمتدّ لما يزيد عن ستة عقود. لكن العقل الإعلامي للمؤسسات الخاصة في تونس ينتحي ركنا قصيا عن الثقافة والفنون، في حين ظلّت البرامج والعناوين الثقافية في المرفق العمومي التلفزي والإذاعي رهينة الرؤية و”الاستئناس بالحساب”.

إنّ المجالس المُضيّقة والموسّعة للرّاحل مع مثقفين وجامعيين وفنانين وصحفيين وسياسيين ومهتمين بالشأن العام، في مقاهي “لافاييت” وسط العاصمة، مَثّلَت “حالة إحماء” ثقافية مُتفرّدة يَستعيد فيها المقهى دوره كمؤسسة سوسيولوجية وترفيهية وثقافية في المُدن الإسمنتية التي تَحْمِل صمتًا ثقافيا مُطبقا و”أَغُورَا” مُصغّرة للتداول والاختلاف والنقاش. وحين تتقاطر المواضيع في جلساته تتحسّس مُناقشًا دقيقا ومستمعا جيدا وخطيبا سلسًا ومُسائلا نهمًا للنصوص والأفكار والصور والمواقف، وشخصًا قابلا للاختلاف. والثقافة بالنسبة إليه وجهة نظر وحوارات، وليست “سكّة قطار واحدة” على حدّ قول الشاعر أدونيس.

العِصَامية السينمائية وروافد التكوين

تَفُوح رائحة السّينما في كل أنشطة الرّاحل. فمنذ ولادته بمدينة القصور من ولاية الكاف (شمال غرب تونس) في 10 ديسمبر 1946، وبَعد تدرّجه من التعليم الابتدائي نحو الثانوي جَذبَت الشاشة البيضاء من سيكون أحد أكبر النقّاد السينمائيين على المستوى العربي والإفريقي. انضمّ، وهو القادم من حكايات الشتاء والصقيع في قريته الصغيرة، إلى النقاشات الساخنة صلب أكبر “حزب دون قائد”؛ أي نوادي السينما التي كان عدد منخرطيها ونشطائها يَقترب من 12000 فرد يَنتشرون في أغلب جهات البلاد. وبدَا الوعي النّقدي السينمائي يَنضج لديه عبر طبقات: الكتب، التلفزيون، الصحف والمجلات، والدراسات، وأخيرا التظاهرات الثقافية التي بدأت في التشكل في البلاد أواسط الستينات، ومن أبرزها أيام قرطاج السينمائية التي تأسست في العام 1966 على يد الراحل الطاهر شريعة، كأول مهرجان سينمائي يهتمّ بالسينما العربية والإفريقية؛ سينما الجنوب بشكل عام.

يَروي الرّاحل خميّس الخياطي أنه ظل “يَلتهم” الكتب والأفلام، لسنوات، ويَصنع طريقه الطويل باعتبار أن السينما والنصّ حالة عشق دائمة، وكأنها من جوهر كينونته الثقافية وبِنية تفكيره ورؤيته للمجتمع، ويعتبر أن الجغرافيا في الفن السابع “مطّاطة” ينتقل بموجبها بين الأفلام التونسية النّادرة جدّا -وإن كانت تونس سبقت العرب عبر ألبرت شمامة بفيلم عين الغزال سنة 1924- والعربية، والفرنسية والإيطالية والأمريكية والهندية وكل ما تقع عليه عينه.

وبَعدَ مرحلة جامعية قصيرة بمدرسة ترشيح المعلمين بتونس لم تُعمّر أكثر من عام، اختمرَت فكرة الترحال نحو الوجهة الفرنسية لدراسة علم الاجتماع، فالمعرفة “قوة” دفعته نحو اختصاص يفيض فكرا ومدارس وحقولا معرفية، وأدّت به أيضا إلى الانخراط في النشاط النقابي الطلابي تحت مظلّة الاتحاد العام لطلبة تونس، والنشاط المدني في فعاليات مهجرية يجمعها الانتصار للسينما الوطنية في معناها المحلي الضيق وسينما الجنوب في تفاصيلها العالمية الأوسع.

لا يُحبّ خميس الخياطي المتلقّي المُذعن، إذ أن السينما حركة فنية وفكرية تأبى الجمود والتحنّط، والسينيفيليا لديه (الاهتمام بفن النقد والسينما أو المعرفة المكتسبة من مشاهدة الأفلام) هي انتقال واعٍ ومتحرك للمشاهد من عيش القصص السينمائية بشكل متدرّج يصل إلى الإبهار أحيانا. أما لدى الناقد السينمائي، فتنعكس الأمور ليَنقد بشراسة كل المفاهيم “الباردة” في الأعمال السينمائية والمسلّمات، ويُقدم أدق تفاصيل الأفلام بصفر مسافة.

شكّلَ حصول الخياطي على الدكتوراه في علم الاجتماع حول “سينما صلاح أبو سيف” من جامعة باريس مرحلة حاسمة في إنضاج تجربته التأسيسية لتيّار النقد السينمائي في تونس والبلدان العربية والإفريقية. فمصر مثلا أقامت مدرسة مختصّة للنقد الفني عبر المعهد العالي للنقد الفني الذي أنشئ منذ العام 1970 في بداية عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ودَخلَت حقبة الصناعة السينمائية و”الاستنزاف الفني” للكيان الصهيوني بالتوازي مع حرب “الاستنزاف العسكري” التي أطلقها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وإن دشَّنَ الخياطي مسارًا عصاميا في النقد السينمائي وأخذ له مكانة في صفّ لجنة النقاد بأكبر المهرجانات السينمائية وزنا، مهرجان “كان الفرنسي”، فإنه بقيَ يتبنىّ مقولة المخرج الفرنسي فرانسوا تريفو بأن الصغار حين يُسأَلون عن طموحهم يقولون إنهم يودون أن يصبحوا أطباء أو مهندسين و لا نسمع منهم أبدا أنهم يطمحون إلى أن يصبحوا نقادا سينمائيين، وهكذا لا وجود مسبق لمهنة ناقد سينمائي، بل صحفي مختص في السينما.

جِسر السينما يؤدي نحو الصحافة

تقود المصادفات أحيانا الأشخاص نحو مسارات غير متوقعة، فلا يعلم الكثير أن خميس الخياطي تم رفض طلب تقدمّه للعمل بإذاعة تونس الدولية بحجة أن صوته “غير مناسب”، وهو السبب الذي أدّى إلى توجّهه نحو الغرب، ثم انطلاق رحلة العمل بإذاعة فرنسا الثقافية بدعوة من جاك دي شاتو بعد أن عوَّضَ أحد المعلقين الدائمين الذين غابوا لسبب طارئ لتأثيث النقاش النقدي في إحدى الحصص.

قَضَّى الخياطي مسيرة صحفية في النقد السينمائي وملاحقة الأحداث الثقافية، تمتدّ لما يزيد عن نصف قرن، ورحَل قلمه نحو كل المحامل المكتوبة المحلية والعربية من صحف “لاكسيون” و”اليوم السابع” و”القدس العربي” و”الطريق الجديد” و”الصباح” و”إذاعة فرنسا الثقافية” و”مونتي كارلو” والقناتين الفرنسيتين الثالثة والخامسة والتلفزة التونسية، وإلى آخر أيام حياته كان مُعتزًّا بصفته الصحفية لأن الصحافة تؤثر في الناس، على حد تعبيره .

استهوت الصحافة المكتوبة القلم الأنيق باللسانين العربي والفرنسي لخميس الخياطي، وكان يستقبل الإطراء بتواضع كبير حين يُقال له إنه نجح في جذب القارئ إلى الصفحات الأخيرة، حيث تَحتلّ الثقافة ركنا ميّتا في عدد من الصحف.

وقد راكَمَت يوميات الخياطي الصحفية ذاكرة سمعية بصرية وتسجيلات خام تمتد لمئات الساعات أهداها إلى المكتبة السينمائية في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، باعتبار أن كل أرشيف هو ولادة جديدة. ورحَلَ بالصورة الفوتوغرافية أيضا من عالم الصمت إلى الكلام والتأويل، فكل صورة من الصور التي جمعها -التي تتجاوز الـ6000 صورة- أهدى الكثير منها إلى المكتبة الوطنية مُحمّلَةً بـ”عبقريتها ” مثلما يقول أكبر علماء الدلالة والسيميولوجيا رولان بارط.

التّكريم بغتة واستراحة الكتب

نادرًا ما تُصادف، في تونس الرسمية، تكريما للفنانين والمثقفين وهم على قيد الحياة. ففي أفضل الحالات يتمّ الاكتفاء بـ” ذِكر أحيائنا بخير” حتى أن خميس الخيّاطي تفاجأ بتكريمه بمناسبة افتتاح الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية بمنحه التانيت الذهبي والاعتراف بأنه بحر من النقد السينمائي وقارئ للأفلام كما يقرأ خطوط يديه.

قال الخياطي تعليقا على هذا التكريم، وبتأثّر واضح “لأوّل مرة أشعر أنني في بلدي”. فطَالما أدركَ أنّ مقص التكريمات في تونس كسائر الدول العربية يُتقن جيّدًا -مثل مقص الرقيب- قطع حركة اللسان، ومن ذلك أن كتابه “تسريب الرمل” ظلّ حبيس الرفوف الرقابية، سنة كاملة، لتناوله الخطاب السلفي في التلفزيونات العربية ونقده أنظمة عربية في السعودية وليبيا، قبل الإفراج عنه بقرار سياسي من عبد العزيز بن ضياء أحد مستشاري الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

وطيلة مشواره، خاض الرّاحل “معارك فكرية” بشكل جذري مع التيارات الإسلامية ومراجِعها، من بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي خصوصا أثناء زيارته إلى تونس في العام 2009، وأخرى تنظيمية لتأسيس جمعية للدفاع عن اللائكية في تونس مع وجوه علمانية معروفة كصالح الزغيدي وسفيان الشورابي في عهد الرئيس بن علي، ومُحاجَجات مع “سفراء الله”[3] والناطقين باسم الدين والتراث الإسلامي.

تركَ وراءه مكتبة ثرية بمؤلفات باللغة العربية والفرنسية أهمها؛ فلسطين والسينما والنقد السينمائي (1982) عن السينما المصرية (1985) صلاح أبو سيف ( 1995) يائسا من الصورة (2002) تسريب الرمل (2006) من ذاكرة أيام قرطاج السينمائية ( 2016 ) وأهدى أحدثها وهو كتاب “الثقافة مِحنة لذيذة” إلى “كُلَّ من أطلّ من وراء البْلاَيِك”؛ أي إلى كل من وفَدَ من الأرياف البعيدة عن العاصمة، في إشارة إلى إيمانه الشديد بأن الثقافة شعبية أو لا تكون، وليست نصًّا محبرَّا في الدساتير.

[1] مقتطف من تصريح الراحل خميس الخياطي في راديو اكسبرس افم، بتاريخ 15 أكتوبر 2021.

[2] ألف خميس الخياطي كتابا بهذا العنوان “الثقافة محنة لذيذة”.

[3] هذه العبارة دأب على استعمالها الشاعر التونسي الراحل الصغير أولاد أحمد، في وصفه رجال الدين المتزمتين، وهي مقتبسة من الفيلسوف الألماني نيتشه. (الهامش من وضع المحرّر).