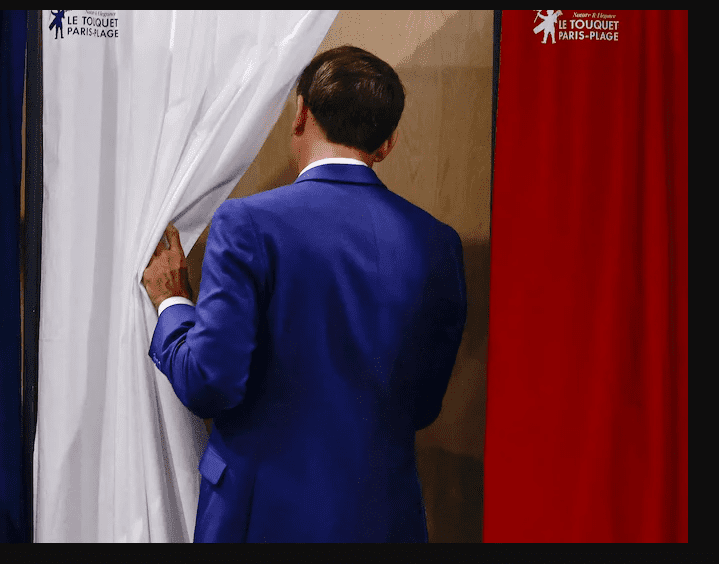

ما كَان متوقعاً قبل سنواتٍ، حول مسارٍ مُفترض ومخيف يضع اليمين المتطرف في السلطة، أصبح حقيقةً أو بالكاد. الانتخابات التشريعية الفرنسية، السابقة لأوانها، أفرزت مشهداً جديداً يتصدّره حزب التجمّع الوطنيّ. ورغم أنّ شكل البرلمان الفرنسي القادم ما زال غائماً قبل ظهور نتائج الجولة الثانية آخر الأسبوع الحالي، إلا أن هذا الاستحقاق الانتخابي كرَّس ثلاث حقائق موضوعية: أولاً، عودة حالة التسيّس للشعب الفرنسي من خلال توجّه 65,8% من الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد الفائت، وهو رقم قياسي في الانتخابات التشريعية منذ عام 1997. ثانياً، هزيمة الماكرونية، التي هيمنت على البلاد خلال السنوات الأخيرة. وثالثاً صعود اليمين المتطرف بوصفه القوة السياسية الأولى في البلاد. لكن هذا التحول – التاريخي في خصر الجمهورية الخامسة – يجد جذوره في تحوّلات اقتصادية واجتماعية بدأت تعيشها فرنسا منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي.

قبل عشرين عاماً نشرت الفيلسوفة البلجيكية، شانتال موف، مقالةً ستتحول إلى مرجع أساسي في تحليل الصعود اليميني الشعبوي في أوروبا، تحت عنوان: “نهاية السياسة” وتحدّي الشعبوية اليمينية.[1] حدَثَ ذلك في مطلع القرن، في أعقاب الدّخول غير المسبوق لزعيم الجبهة الوطنية الفرنسية، جان ماري لوبان، للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. والذي سبِقَه دخول حزب الحرية، اليمين الشعبوي، إلى الائتلاف الحكوميّ في النمسا، بعد أن أصبح ثاني أقوى حزب في انتخابات المجلس الوطني عام 2000، بنسبة 26.9%. كانت نظرية شانتال مُوف قائمةً على النقد والتشكيك في الأسس العقلانية والفردية للتيارات السائدة في النظرية السياسية للديمقراطية، في سبيل فهم الإغراء الذي يُمارسه الخطاب الشعبوي اليميني في أوروبا. لتنتهي إلى أن العجز الديمقراطي الذي يتجلى بطرق متعددة في عدد متزايد من المجتمعات الديمقراطية الليبرالية، هو بلا شك نتيجة شعور الناس بأن هناك مساحة ضئيلة للمشاركة الهادفة في القرارات المهمة. وفي العديد من البلدان، ساهَمَ هذا العجز الديمقراطي في ظهور أحزاب يمينية شعبوية تدّعِي تمثيل الشعب والدفاع عن حقوقه التي صادرتها النخب السياسية.

حتى ذلك الوقت لم يَكن قطاع واسع من النخب الأوروبية يأخذ على محمل الجدّ هذا التهديد الشعبوي، ذا النوازع الفاشية الكامنة. لكن شانتال موف، وكأنها تَنظر في زجاجة المستقبل رسمت ببراعة صورةً لمستقبل هذا التيار، من خلال مستقبل خصومه في معسكر “الديمقراطية التمثيلية”. تعتقد موف أن اختصار الديمقراطية في الحريات وحقوق الإنسان، من دون السيادة الشعبية، التي تحوّلت إلى احتكار بيد النخبة السياسة، المُنفَصلة عمّن تمثل، أوجدَ مناخاً لنهاية السياسية. وتالياً لامّحَاء الفوارق بين اليمين واليسار، سيمَا في عصر الهيمنة النيوليبرالية التي ابتلَعت اليسار نفسه، وحوّلتّ الديمقراطية التمثيلية إلى ديمقراطية توافقية ضمن “سياسة بلا خصم ولا صراع”[2]. وهنا فقدَت الجماهير مجال الاختيار، حيث لم تعد هناك بدائل سياسية. فاليمين واليسار فقدا هويتهما السياسية من دون أن يفقدَا طابعهما التنظيمي في أحزاب ومجموعات تتصارع انتخابيا وتتوافق سياسياً.

السياسة بلا خصم

كشفت الانتخابات التشريعيّة عن حدود الماكرونيّة سياسياً وشعبياً. فهذه الطفرة السياسية التي جاءت كموجةٍ كاسحةٍ في عام 2017 بــ 43% من الأصوات، لم تبلغ اليوم سوى 20% بفضل تحالف ثلاثي مع حزبي رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب (آفاق) وفرانسوا بايرو (الحركة الديمقراطية). كانت هذه النتائج متوقعةً، من خلال جميع استطلاعات الرأي – حتى داخل المعسكر الرئاسي – لكن تفسيرها داخل هذا المعسكر كان ينزع نحو إنكار الواقع، وعدم ربط الموجة اليمينة الشعبوية الصاعدة بشروط ولادتها الاقتصادية والاجتماعية، التي وفَّرتها سياسات ماكرون وأسلافه منذ نهاية الثمانينات.

تُعرّف شانتال موف “السيّاسة بلا خصم” بكونها نزع الأساس الصراعي في العملية السياسية الديمقراطية. والتي تكون مترافقةً مع مصطلحات من نوع “الحكم الرشيد” و”الديمقراطية الخالية من الحزبية”. فقد أدّت التحوّلات الجيوسياسية الكبرى نهاية الثمانينات إلى اعتبار البعد الصراعي للسياسة شيئًا من الماضي، والديمقراطية الوحيدة التي تبدُو موصَى بها هي الديمقراطية التوافقية وغير المُسيَّسَة تمامًا. وبسبب الهيمنة النيوليبرالية، لم تعُد معظم القرارات الأساسية المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية أو الاقتصادية تُتَّخذ على المستوى السياسي. لقد أصبحت الأحزاب السياسية التقليدية غير قادرة على مواجهة المشاكل المجتمعية بطريقة سياسية. وتعتقد موف أن تراجع ركائز الديمقراطية الأساسية في المساواة والسيادة الشعبية، أدّى إلى خلق وضع يوصف في كثير من الأحيان بأنه “ما بعد ديمقراطي” ضمن نموذجٍ “ما بعد سياسي”، حيث يتمّ محو الحدود القائمة بين اليمين واليسار ويحتفل بالإجماع بين أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط باعتباره تقدمًا كبيرًا للديمقراطية. بادعاء أنه لا يوجد بديل للعولمة النيوليبرالية، فإن منظور ما بعد السياسة يختزل القرارات السياسية إلى مسائل فنية يجب أن يتعامل معها الخبراء. واقتناعا منها بأن العولمة تتطلب “التحديث”، قَبِلَت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية إملاءات الرأسمالية المالية والقيود المفروضة على الدول في سياسات إعادة التوزيع. يُحرَم المواطنون من إمكانية الاختيار بين مشاريع سياسية مختلفة إلى حد كبير، ويتمّ تقليص الانتخابات إلى مجرد تناوب بسيط بين ما يُسمى بالأحزاب “الحاكمة”.

لكن هذه الصيغة من الحكم أوشَكت في الأزمة المالية العالمية في 2008 على التفكك، حيث لن تعود الأحزاب “الحاكمة”، من اليمين واليسار، قادرة على تداول السلطة ضمن نموذج استمرارية النيوليبرالية. وقد ظهرَ ذلك في فرنسا على نحو متأخر خلال عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند والذي كان برنامجه الاقتصادي والاجتماعي أشد وطأةً على الطبقات الشعبية من برامج اليمين الديغولي. فمن مميزّات عهد “ما بعد السياسة” هو انفصال الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية عن تمثيل الطبقات الشعبية والعاملة، وحصر تمثيليّتها في الفئات العليا من الطبقة الوسطى[3]. في المقابل، لم يكن اليمين التقليدي الفرنسي، ذو النزعات الحمائية والقومية، قادراً على مواصلة الدفاع عن هذه الأفكار في ظلّ توسّع هيمنة مؤسسات الاتحاد الأوروبي ونموذجه العولَمي. شَكّلَ عجز الحزبين التقليديين فرصةً لإيمانويل ماكرون للبروز بوصفه الحلّ للنخب النيوليبرالية من اليسار واليمين لتأمين استمرارية نموذج “ما بعد السياسة”، وبالتالي تأمين استمرارية التحول النيوليبرالي لفرنسا وتفكيك ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية. نجح ماكرون، من خلال تفكيك قاعدتي الحزب الاشتراكي والحزب الديغولي، في الوصول إلى السلطة، ليُمارس نوعاً من الأسلوب الشعبوي في إدارتها، من خلال إضفاء الطابع الشخصي على منصب الرئيس واستبعاد الأحزاب -بما فيها حزبه- من الفاعلية السياسية، وحسم المسائل الأساسية (قوانين الهجرة، التقاعد، الدفاع…) على الطريقة “البونابرتية”، وكذلك توسيع القاعدة التكنوقراطية في إدارة السلطة في مقابل محاولة نزع التسييس عنها.

بعد سبع سنوات من الحكم، تحوّلَت الماكرونية إلى حصن المركزية المفرطة. ووفق سيناريو يكاد يكون مطابقا لما حدث في النمسا أو هولندا أو ألمانيا، نجَحَ ماكرون في تحييد معسكره وابتلاع منافسيه السابقين. وفي عالم مُشوّش، قدّم نفسه على أنه مجسّد للآمال الأخيرة لديمقراطيّة ليبرالية مُنفتِحة على العالم وواثقة في المستقبل، وحداثية وتقدمية[4]. لكن ذلك لم يكن كافياً لإقناع الجمهور بأنه فعلاً كذلك. فقد أدّى التدهور المتسارع لأوضاع الطبقات الوسطى بعد حرب أوكرانيا، إلى مزيد من تراجع شعبيته وتفكّك قاعدته الانتخابية. كما عززت سياسته النيولبراليّة والقمعية أحياناً، صورته كممثل لطبقة أصحاب المال منفصل عن عامّة الشعب. وقد فَتحَ بفشله هذا الطريق واسعاً أمام اليمين الشعبوي المتطرف. وفي الوقت نفسه أغلق قوس عهد “ما بعد السياسة” معيداً جذوة الصراع إلى البلاد بعد عقود من هيمنة نموذج “الديمقراطية التوافقية”.

الشعبوية واليمين المتطرف

في الوقت الذي كان فيه ماكرون يُريد إعادة خلط الأوراق داخل برلمان لا يَجد فيه أغلبية مطلقة للحكم، متوجهاً نحو انتخابات جديدة يمكن أن يُحقّقَ من خلالها أغلبيةً في الحد الأدنى، أو ما سماه في خطاب حلّ البرلمان بضرورة ”توضيح الصورة”، جاءت نتائج هذا التوضيح ضدّ ما كان يريده. فقد أفرزَ المشهد ثلاث قوى غير قادرة على تشكيل حكومة مستقرةٍ، وفي أسوأ الأحوال أغلبية مُطلقة غير مسبوقة لحزب اليمين المتطرف. وفي كل الأحوال، فإن فشل رهان الرئيس قد يقوده إلى الخروج مستقيلاً من السلطة، في بلدٍ أصبح غير قابلٍ للحكم. لكن صعود اليمين المتطرف، لا يمكن أن يتحمله ماكرون وسياساته منفرداً، فهو حصيلة مسارٍ طويلٍ من التحولات التي عاشتها فرنسا خلال العقود الثلاثة الماضية.

رسّخَت حقبة «ما بعد السياسة» ونموذجها النيولبرالي، والتراجع العظيم لليسار ما بعد انهيارات آخر القرن، اليمين القومي في فرنسا وعموم أوروبا كملاذٍ أخير بالنسبة للطبقات الشعبية من تدهور أوضاعها الاجتماعية وتراجع مُشاركتها في الشأن العام. لكن العامل الأساسي للصعود القوي الذي شهده هذا التيار -خلال السنوات الأخيرة- هو انهيار تيار يمين الوسط، الذي شكّل لعقودٍ حائط الصدّ الأول في مواجهة أقصى اليمين. فقد وضعت الخلافات السياسية والفكرية بين الديغولية واليمين القومي في نهاية الخمسينات -والتي انتهت بسحق هذا اليمين ذي النوازع الفاشية في أعقاب المحاولة الانقلابية لجنرالات حرب الجزائر- حواجز نفسية وتاريخية بين اليمين المتطرف ويمين الوسط. لكن هذه الحواجز -وبحكم طول الزمن والتحولات السياسية التي جرت- أصبحت لا تكاد توجد. فقد أصبحت فرنسا، مثل غالبية الدول الأوروبية باستثناء ألمانيا، مسرحاً لانهيار يمين الوسط. وتتلَخّص الإستراتيجية الوحيدة لهذا اليمين المتراجع حالياً في تقليد اليمينيّين المتطرفين أو التعاون معهم بشكل مباشر، كما هي الحال في النمسا. ولعلّ التقارب الحاصل حالياً بين جناح داخل التيار الديغولي بقيادة إريك سيوتي وحزب مارين لوبان يُلخّص هذا التوجه. قبل ذلك كان يمين الوسط، وخلال حملة انتخابات عام 2022، قد تبنى النظرية المؤامراتية المتعلقة بالهجرة: “الاستبدال العظيم”.

تُعتبر الجبهة الوطنية (التجمع الوطني حالياً) لاعباً رئيسياً في السياسة الفرنسية منذ نتائجها غير المتوقعة التي تجاوزت 10% في الانتخابات الأوروبية عام 1984. ومع ذلك، حتى الانتخابات الرئاسية عام 2002، ظلّت الجبهة الوطنية حزباً هامشياً في الخطة الانتخابية. لكن منذ عام 2002، ومع نجاح جان ماري لوبان في الوصول إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، تحوّلَ الحزب إلى لاعب أساسي، في البداية كتحدٍ ثم كتهديد. وبدايةً من الانتخابات الأوروبية 2014، أصبحت الجبهة الوطنية حزباً يستعد للحكم، بنسبة 24.86% من الأصوات.[5] يَجمع حزب اليمين المتطرف الفرنسي بين النزوع القومي، الذي يصل أحياناً حد الفاشية، والأسلوب الشعبوي في الخطاب. من خلال تملّق الجمهور، والتضاد مع مؤسسات الديمقراطية التمثيلية وتمجيد الديمقراطية المباشرة، حيث يعِد بالكثير من الاستفتاءات. وكذلك عبر وضع مسألة كراهية الأجانب، كأساس لخطابه القومي، حيث تستطيع الهجرة في سجال أقصى اليمين الفرنسي أن تُفسّر العديد من المشاكل التي يعيشها الناس كتدهور الوضع الأمني والبطالة وتراجع الاقتصاد، في نوع من المبالغة والتبسيط، يتحول معهما المهاجر إلى “كبش فداء” تُعلّق فوقه جميع أزمات البلاد، ويُشكل تغييبه الفَرج المنتظر.

لكن التجمع الوطني، ومنذ بروز مؤشراتٍ عن إمكانية صعوده السلطة، أصبح أكثر رغبةً في دمج نفسه داخل المصالح المشتركة للطبقة الحاكمة، من خلال التخفيف من برنامجه الاقتصادي الحمائي، والتقرّب من طبقة أصحاب الأعمال وطرد العناصر ذات التصلّب الإيديولوجي في معاداة اليهود والسامية والمثليين، وكان على رأسهم مؤسس الجبهة جان ماري لوبان، الذي وجدَ نفسه خارج الحزب. كانت إستراتيجية مارين لوبان قائمة على إعادة بناء الجبهة كحزب يميني قومي حديث، من خلال توسيع قوس الحلفاء وتقليص قوس الأعداء. لذلك فإن مستقبل هذا اليمين المتطرف في السلطة لن يكون شعوبياً صرفاً، تماماً كالحالة الإيطالية التي تُمثلها جورجيا ميلوني. أي لن تكون تشكيلته القيادية في السلطة مُشكّلَة فقط من سياسيين يمثلون الحركات المناهضة للمؤسسة. بل على العكس من ذلك، قد يتوقع المرء حكومة تمزج بين التكنوقراط والسياسيين. ومن الممكن أيضًا أن تتأثر توجهاتها السياسية بالتكنوقراطية الوطنية وفوق الوطنية، ضمن نموذج جديد يطلق عليه الباحث الإيطالي، لورينزو كاستيلاني؛ “عصر الشعبوية التكنوقراطية”[6] (Techno Populisme).

الجبهة الشعبية الجديدة

راهنَ الرئيس ماكرون بقرار حل البرلمان على فاعليّة خوف القاعدة الاجتماعية لليسار من شبَح صعود اليمين المتطرف إلى السلطة. وهكذا فإن ذلك سيَدفعها نحو إما التحالف مع مُعكسر الرئيس أو التصويت المُفيد لصالحه. لكن رهانه سرعان ما تبدَّدَ، حيث تفاعلت أحزاب اليسار، بضغط من قواعدها نحو تأسيس جبهة شعبية جديدة. وخلال أسبوعٍ واحدٍ نجحت في صياغة برنامج مشترك، حافظَ على الحد الأدنى من تطلعات هذه القواعد طبقياً وبيئياً وسياسياً. خلَط هذا الجسم الجديد أوراق الرئيس وأوراق اليمين المتطرف. فقد خلق استقطاباً أكثر حدةً في الصراع الانتخابي، مُزِيحاً معسكر الرئيس إلى المركز الثالث. وهكذا أعادَ روح الصراع إلى العملية السياسية، بدلاً من “شعبوية اللايمين – اللايسار”، التي كان ماكرون عرّابها منذ 2017، وبدلاً من طفرات التصويت المفيد التي لم تُتَرجم خلال العقود الثلاثة الماضية إلا في شكل تنكّر للوعود التي يقطعها الساسة للجماهير. في الوقت نفسه تُعيد الجبهة الشعبية الجديدة إلى الأذهان الجبهة الشعبية الأولى، التي تشكّلَت في سياق مشابهٍ قبل الحرب العالمية الثانية ونجحت في كسر الحواجز بين اليسار الماركسي واليساري الإشتراكي.

واللافت أن الجبهة ليست مجرد تجمّع سياسي حزبي، بل حالة أكثر اتّساعاً تضم داخلها نقابات عمالية ومنظمات بيئية وجمعيات محلية. وتُمثّل في الوقت نفسه تبلوراً للتطلّع الموحد المتزايد لليسار، في الدوائر الأكثر تنوعاً، والذي اكتسب زخما واضحاً مع الوحدة النقابية التي تحققت خلال الحركة ضد قانون إصلاح نظام التقاعد.[7] وحتى لو لم يجعل ذلك ماكرون يستسلم، فقد كان بمثابة تجربة لقوة الوحدة لمئات الآلاف من الناس. لكن في المقابل تعاني هذه الجبهة – كأي كيان جبهوي – من تناقضاتها الداخلية القائمة على صراع الزعامات، الذي انطلق قبل كسب الصراع حول هوية من سيكون رئيساً للحكومة في حال الفوز، وكذلك حول الحالة الإستثنائية التي يُمثلها زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلونشون، لا سيما مواقفه غير السائدة حول الصراع في فلسطين المحتلة. ومع التسليم بأن امكانية فوز الجبهة بالأغلبية المطلقة –في الجولة الثانية- وتشكيل حكومة تعايش مع الرئيس ماكرون، تبدو بعيدةً، إلا أن هذا التشكيل الموحّد سيحقق عدداً هاماً من مقاعد البرلمان، وربما يكون حاجزاً أمام سياسات جذرية يمكن أن تُنفذها حكومة اليمين المتطرف. فضلاً عن أن الزخم المتصل بها سيعيد الحيوية إلى صفوف اليسار الجذري ويُعمّق حالة القطبية الثنائية في الحياة السياسية الفرنسية، القائمة على الصراع السياسي/ الإيديولوجي، والقطع مع الصراع الانتخابي التوافقي، الذي كان سائداً.

[1] Chantal Mouffe – La « fin du politique » et le défi du populisme de droite – Revue du MAUSS 2002/2 (no 20), pages 178 à 194.

[2] – Chantal Mouffe, L’illusion du consensus, Paris, Albin Michel, 2016.

[3] – Stéphane Olivesi – Bruno Amable, La résistible ascension du néolibéralisme. Modernisation capitaliste et crise politique en France 1980-2020, Paris, La Découverte.

[4] Jacques Sardes, Didier Peyrat – Le macronisme : un nouveau type sournois de populisme ? Humanisme 2017/4 (N° 317), pages 59 à 64.

[5] – Chloé Morin- Des réponses progressistes face au populisme en France – Fondation Jean-Jaurès – 11/03/2019.

[6] Lorenzo Castellani – L’ère du technopopulisme – Le Grand Continent – 16 mars 2018.

[7] Laurent Lévy – « Front Populaire », une catégorie politique vivante – Contretemps, Revue de critique communiste – 20 juin 2024 .