مع تبلور أزمة الكورونا، تعالت الأصوات على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الناقدة تتساءل عن الغياب النسبي للرئيس عبد الفتاح السيسي وتصدُّر رئيس الوزراء ووزيرة الصحة إدارة الأزمة[1]. ظهر رئيس الجمهورية بعد طول انتظار يوم 22 مارس في يوم المرأة المصرية بأول تصريح مفصّل عن الأزمة تلاه تعليق أطول بعد أقل من أسبوعين في السابع من أبريل في إثر عرض للاستعدادات الطبية للقوات المسلحة. ولأن الأزمات لحظات مميزة للتوقف عند أداء الأنظمة السياسية وعدسات مكبرة تكشف أساسات الحكم وبنود العقد الاجتماعي، ينطلق مقالنا من هذين الخطابين ليفكر فيما تبينه تصريحات الرئيس وسياسات إدارة أزمة الكورونا عن مكونات النظام المصري ودور رئيس الجمهورية فيه.

وسنتناول في هذا المقال الأزمة خطابيا وسياسيا من ثلاثة جوانب: الأول فيما تكشفه التصريحات عن رؤية النظام لأدائه والثاني فيما تكشفه السياسات عن واقع هذا الأداء وأخيرًا فيما تبينه إدارة الأزمة عن صنع القرار في مصر.

1) نبرة مطمئنة وواثقة: كيف يرى الرئيس إدارة الدولة للأزمة؟

بعكس العديد من الدول التي اتصفت خطابات رؤسائها بالحسم والتحذير من جدية الموقف غلبت على خطابي الرئيس في 22 مارس و7 أبريل النبرة الهادئة الواثقة المطمئِنة. ففي نظر رئيس الجمهورية، الدولة المصرية “تحظى بدعم من الله كما يأخذ مسؤولوها بالأسباب” فيما يجعل أداءهم ناجحا.

يشبه الخطابان خطاب ال state of the Union الذي يقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس الذي أشاد فيه بإنجازات إدارته. فقد كررالسيسي في كل منهما أنه لولا برامج الإصلاح الاقتصادي لما توافرت الموارد اللازمة لإدارة الأزمة (مشيرا إلى مبلغ 100 مليار جنيه) وحماية القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا. فيشرح الرئيس أن كل شيء على ما يرام وأنه مع أول بوادر للأزمة استعدت الحكومة مسبقاً عن طريق تشكيل لجنة لاحتواء الأزمة وإدارتها. كما أنها تتخذ الإجراءات لتوفير الدعم وتوصيله. وفي خطابه الثاني، فصَّل الرئيس أن الدولة توفر الإعانة المادية للمواطنين من العمالة غير المنتظمة مؤكداً على أن هذا المبلغ يتكامل مع الدعم الذي تحصل عليه الشرائح الاجتماعية الأفقر من خلال برامج التضامن الاجتماعي القائمة.

تظهر أيضًا رؤية النظام لنجاح أدائه أن الرئيس أكّد في خطابيه على أحقية الدولة بثقة المواطن. فيقول إن إدارة الأزمة تتم بجودة وشفافية مع الإعلان عن أرقام الإصابات وحالات الشفاء وحالات الوفاة. ويفصّل قائلا إنه لا حاجة للدولة أن تكذب على المواطن بخصوص إحصائيات الأزمة حيث إنها أزمة عالمية تواجه كافة الدول فلا يحتاج للتضليل. ويتساءل مستنكراً فيمن يشكك في هذه الإحصائيات “مستكترين علينا ربنا يحمي مصر.”

وإذا كان معظم قادة العالم استخدموا استعارة الحرب مشبهين الفيروس بالعدو غير المنظور، فبالنسبة للسيسي العدو ليس هو الفيروس بل هم المشككون. فأشار الرئيس في خطابيه إلى مجموعات ال “شر” التي منذ ثمانين عام تشكك في الدولة وإنجازاتها؛ في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم من وسائل الإعلام الأجنبية وكل من يشكك في الأرقام الصادرة من النظام وإدارته للأزمة. ويهدف هؤلاء المشككون إلى نزع ثقة المواطن المستحقة في النظام عن طريق إثارة الشائعات حول السياسات التي تقوم بها الدولة. فيشير الرئيس إلى شائعة دعت المواطنين إلى التوجه للبنوك لاستلام دعم نقدي بينما لم يكن تنفيذ هذا البرنامج قد بدأ بالفعل. وأشاد الرئيس في خطابه الثاني بأداء وسائل الإعلام في محاربة الشائعات وفي نشر المعلومات الصحيحة.

هكذا تعكس تصريحات الرئيس في ظل أزمة فيروس كورونا ثقة شديدة في أن أداءه خلال الأعوام الماضية وأيضا وقت الأزمة أداءٌ ناجحٌ ينفع أن يكون أساسا لشرعية نتائج[2]. لكن إذا وضعنا الخطاب عمليا في مواجهة مع السياسات الفعلية لإدارة الأزمة منذ بدايتها، نجد نقاطا عدة تشير إلى التفاوت بين نظرة النظام لأدائه والتطبيق الفعلي لسياسات إدارة الأزمة.

2) إدارة الأزمة بين الخطاب والسياسات

فيما يتعلق بالأداء فلا شك أن دول العالم جميعا قد فوجئت بالأزمة وأن الاستعدادات ومداخل إدارة الأزمة اختلفت من دولة إلي أخرى. فنحن لسنا الآن بصدد تقييم الأداء المصري بشكل عام والذي تمت تغطيته في تقارير عديدة[3]. لكن نتوقف عند نقطتين تكررتا في التصريحات الرئاسية: الأولى تتعلق بالشفافية فيما يخص الإدارة الطبية والمادية للأزمة والثانية تتعلق بالمدى الزمني لإدارة الأزمة وإشكالية تحديد الأولويات.

- الشفافية وموارد القطاع الصحي في مصر

من ناحية الشفافية ؛ تحرص وزارة الصحة على تقديم معلومات رسمية يومياً بخصوص عدد الإصابات اليومية وحالات الشفاء وحالات الوفاة. كما يظهر حرص الحكومة ومجلس الوزراء على توضيح التعليمات وتفصيلها بخصوص حظر التجوال وإجراءات السلامة والقرارات بشكل دوري. فضلا عن ذلك، تتواصل هذه المؤسسات مع الجمهور بشكل مباشر من خلال التفاعل على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أن هناك انتشاراً موسعاً لحملات التوعية بالإجراءات الصحية الأساسية سواء من خلال مصادر حكومية أو سياسية (مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)[4] أو المجتمع المدني.

ولكن، بالرغم من عدم وجود دليل ينفي صحة الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة إلا أن هناك مناخاً عاماً من التعتيم وغياب الشفافية خاصة فيما يتعلق بحجم ومصدر الموارد الطبية والاقتصادية.

يظهر ذلك في التعامل مع القطاع الطبي والذي توقف الرئيس في خطابيه لتحيته والإشادة بدور كافة عناصره في مواجهة الأزمة الصحية. ترجم ذلك التقدير في قرار رفع بدل المهن الطبية إلى 75% وصرف مكافآت استثنائية للعاملين بالقطاعات الطبية. لكن يبقى السؤال الأساسي خارج نطاق الإعلان أو النقاش: هل إمكانيات القطاع الصحي العام في مصر كافية؟

هناك تقارير تشير إلى اختلال التوازن بين الإمكانيات المتاحة والاحتياجات، خاصة ما إذا انتشر الوباء بنفس المعدلات العالمية. في هذا الصدد، طمأن الرئيس سامعيه قائلاً إنه بالإضافة إلى إمكانيات الدولة وبرامجها واستعداداتها “هناك نسق كامل موازٍ بإمكانياته واستعداداته” مشيرا إلى القوات المسلحة. وتؤكد هذه العبارة فكرة أن إمكانيات القوات المسلحة ليست جزءاً من إمكانيات الدولة لكنها نسق موازٍ له ميزانيته وقواعده. لكن هذا نسق لا يعلم المواطن شيئاً عن مدى فعاليته وجاهزيته لمواجهة الأزمة أو حتى حجمه نسبة إلى القطاع الصحي نظرًا لغياب بيانات مفصلة عن ميزانية القوات المسلحة من ناحية المصادر ومن ناحية أوجه الإنفاق.

ورغم تأكيد الرئيس في خطابيه عن توافر المبالغ الاحتياطية الكافية مشيرًا إلى عدة برامج دعم وتمويل، تظل مصادر هذه المبالغ غير واضحة خاصة مع استمرار وجود عجز في موازنة 2019-2020 حتى وإن تراجع نسبياً في السنة الأخيرة[5]. وهنا لابد أن نتساءل عن دور صندوق تحيا مصر كمصدر موازٍ للموارد تم استخدامه لصرف مكافأة استثنائية للعاملين بالقطاع الطبي وللإنفاق على تكاليف الحجر الصحي للعائدين من الخارج في مرحلة سابقة. تتفق التحليلات أنه هناك غموضا حول إدارة صندوق تحيا مصر وليس هناك وسيلة لمعرفة المبالغ التي يحتوي عليها هذا الصندوق ولا مصادرها بالتحديد وطرق الإنفاق[6].

وقد جاء تعليق نقابة الأطباء على الزيادة ليظهر تباينا بين تصور النظام عن أدائه ونجاح سياساته فعليا. فالنقابة تطالب بزيادة “بدل العدوى” منذ شهور[7]. كما تشكل الزيادة الفعلية لبدل الأطباء بالكاد 400 جنيه شهريًا وهو ما لا يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها الأطباء. كما تبين أن هناك مطلبا لإقرار قانون المسئولية الطبية وحماية المستشفيات لتوفير ظروف أفضل لتقديم الخدمات في القطاع الصحي. ويبرز هذا الموقف تشابك قضية الشفافية بخصوص الإدارة الطبية والمادية للأزمة مع قضية تحديد أولويات إدارة الأزمة على المدى البعيد.

ما هي استراتيجية وأولويات إدارة الأزمة؟

حرص الرئيس علي طمأنة سامعيه على توافر الإحتياطي من الغذاء والسلع الأساسية لعدة أشهر خاصة مع دعم القوات المسلحة. كما أكد على أن الدولة تنظر وتخطط على المدى البعيد. لكن من ناحية السياسات، لم يكن هناك إعلان عن استراتيجية كاملة بعيدة المدى: سواء بشأن خطة الفحص والاختبار التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية أو خطة العلاج أو التطعيم أو خطة منع الإنتشار المكثف للفيروس.

كما أكد الرئيس في خطابه على أهمية الإستمرار في الإنتاج الاقتصادي بل وزيادته وتكملة المشروعات الجارية سواء في القطاع الخاص أو الدولة مع الحرص على الأمن والسلامة. فقد عكس خطابه الثاني (أبريل) توجُه يوضح أن الهدف من حظر التجوال وتوقيف العمل بالجامعات والمدارس هو تقليل أعداد المواطنين المعرضين للعدوى مع أهمية استمرار الحياة والعمل ودعم الإقتصاد. وأكد أكثر من مرة ضرورة استمرار المشروعات الأساسية بل زيادتها لتوفير فرص عمل لدعم الإقتصاد بالموازاة مع العديد من الدول الكبرى.

وإذا كان هذا التردد بين المدخل الإقتصادي والمدخل الصحي للأزمة[8] موجودا عند العديد من قادة العالم في بداية الأزمة لا شك أن كفة الحظر قد رُجِّحَت في الوقت الذي أجرى فيه السيسي خطابه الثاني. ومع ذلك لا ننكر أن الجدل حول جدوى الحظر الكامل[9] وتكلفته الاقتصادية والحياتية للفئات الأكثر تهميشا مازال جاريا. لكن المقلق دراسة البدائل المختلفة والنقاش حول الأولويات؛ فإذا كان موجودا فهو يحدث خلف أبواب مغلقة ولا توجد طريقة لتبين من الفاعلين المشاركين فيه.

وتظهر إشكالية الأولويات أيضا في سياسة إرسال إعانات طبية ومعدات إلى دول العالم بداية من الصين مرورا بإيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقد تعكس هذه القرارات استراتيجية دبلوماسية لتوطيد العلاقات مع هذه البلاد وفتح مجال تعاون اقتصادي في المستقبل لكن يبقي السؤال: هل هذه الأولوية في ظل غياب الإمكانيات الأساسية عن القطاع الصحي وخاصة لحماية الأطباء والممرضين من العدوى؟[10]

وتنقلنا هذه النقطة إلى القضية الثالثة التي تكشفها الأزمة وهي أحادية المبادرة في السياسات ومركزية رئيس الجمهورية في صنع القرار في مصر.

3) أحادية المبادرة وصنع القرار

ذكر الرئيس في خطابه الثاني (أبريل) أنه ينزل بنفسه “بغير شكله المعتاد” ويتفقد الأحوال ويستنكر أنه رأى المواطنين يتزاحمون في مواقف الميكروباصات. ومرت بالكاد ثلاثة أيام علي الخطاب لنجد فيديو يتم تداوله في وسائل الإعلام يظهر الرئيس السيسي مارا بموقع بناء ويعنف “جنديا” لعدم ارتداء العمال الكمامات أثناء العمل. نرى في هذا الخطاب وفي الموقف الذي يليه مركزية شخص رئيس الجمهورية في إدارة الدولة. والحقيقة أن الخطاب لا يكشف في هذا الصدد عن مفاجآت بقدر ما يبرز بشكل واضح ومُرَكَّز الأدوار التي يلعبها رئيس الجمهورية في النظام الحالي.

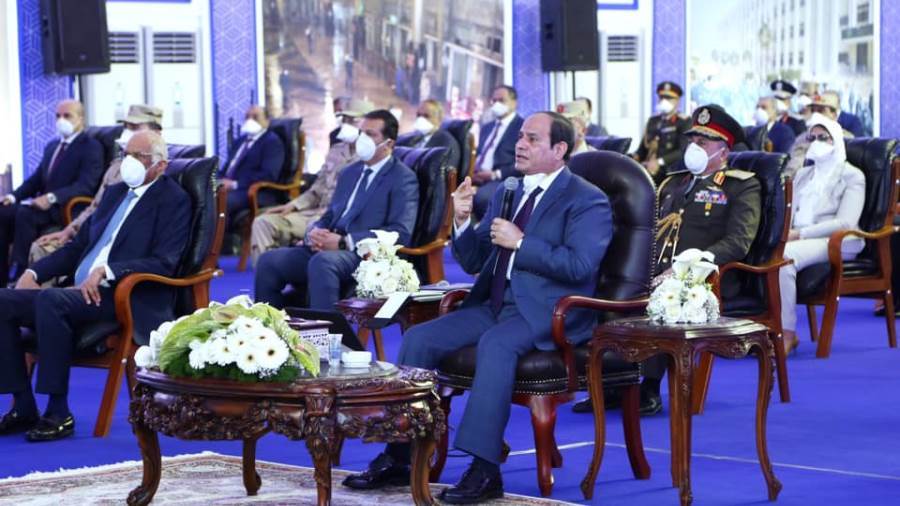

إذا كان في البداية ظهرت شخصيات أخرى غير رئيس الجمهورية كفاعلين في إدارة الأزمة مثل وزيرة الصحة د. هالة زايد، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي بل ومتصدرين المشهد إلا أن خطابي الرئيس (مارس، أبريل) أظهرا أن المبادرة في سياسات إدارة الأزمة ظلت حكرًا على رئيس الجمهورية.

ففي خطاب أبريل، أشاد الرئيس بأداء الأطباء ووزارة الصحة ووسائل الإعلام ولكن كان هذا الخطاب فرصة لتوجيه تعليمات إضافية. فمثلا تضمن هذا الخطاب توصية إلى محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال طالبًا منه منع المخالفين كما التفت لوزير الدفاع “الفريق أول محمد زكي” طالبا منه زيادة احتياطي كراتين التموين من مليون كرتونة الي ثلاثة أو أربعة ملايين، كما توجه إليه بتعليمات أخرى عن ضرورة توفير كمامات الوجه بنصف التكلفة أو مجانًا للمواطنين خاصة في المواصلات العامة. وهكذا تظهر المؤسسات والأجهزة المختصة كمنفذين لقرارات وتعليمات الرئيس التي تصوب وتعدل توجهاتهم.

لا تقتصر هذه المبادرة على المستوى الخطابي ولكن أيضًا على مستوى تنفيذ سياسات إدارة الأزمة. فيظهر الرئيس أيضا كفرد عابر للمؤسسات ولكنه يمثل حلقة الوصل بينها. حتى الآن ينفرد رئيس الجمهورية بقرارات الإنفاق من صندوق تحيا مصر والتي تأتي كمبادرة منه كما أنه من يملك تعبئة موارد القوات المسلحة.

وإذا كانت مركزية رئيس الجمهورية متوقعة في وقت الأزمة خيث يظهر رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة أو في أنظمة أخرى مثل فرنسا أنه مركز الثقل في النظام السياسي، نجد اختلافين أساسيين: الأول هو غياب مساحة توازن القوى. ففي الولايات المتحدة بالإضافة إلى الكونجرس يظهر حكام الولايات كقوى مقاومة لمركزية رئيس الجمهورية بالذات في حالة الأزمة. والاختلاف الثاني في حالة فرنسا هو الحرص على تقديم الرئيس في وضع تشاور مع الخبراء والباحثين. وبالتالي فحتى لو كان ثقل اتخاذ القرار يقع عليه، فهذا قرار مبني على توصيات المجلس العلمي.

لا يظهر ذلك في الحالة المصرية حيث إن مبادرات السياسات واتخاذ القرارات فيما يخص الأزمة يأتي “من فوق” من سلطة عليا بلا توازن ولا رقيب تتمثل في شخص الرئيس. بالعكس فقد بدا السيسي في خطاب أبريل منزعجا من الضيق بالإطار القانوني والذي لا يعطي المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات. وتُرجم هذا التصور عن الحاجة للمرونة في شكل تعديل قانون الطوارئ لمنح رئيس الجمهورية المزيد من الصلاحيات في مجالات.

وأخيرا تؤكد الأزمة غياب المواطن عن معادلة صناعة القرار في مصر. ويظهر ذلك في أن تصريحات الرئيس لم تأت في خطاب رسمي موجه للأمة بل كتعليق تعقيبي إثر احتفال يوم المرأة المصرية أو إثر عرض من القوات المسلحة. وبينما يستهلّ الرئيس خطابه الأول قائلا إنه ينتهز فرصة يوم المرأة المصرية للحديث مع المواطنين لأن له فترة لا يتحدث معهم يشرح الرئيس في خطابه الثاني لماذا لم يرد أن يقوم بخطاب رسمي حتى لا يشعر المواطنون بجسامة الأمر فيضيف على القلق. ليس هذا استثنائيا للحظة الأزمة: فمن ناحية، تعتمد برامج سياسات النظام الحالي على “مبادرات” من رئيس الجمهورية كما أنه قليلاً ما يوجه السيسي خطابا رسميا للأمة بالعكس فمعظم التصريحات والإعلانات وشرح السياسات يتم وسط المجموعات المألوفة المستقطبة داخل الدولة (مؤتمرات الشباب– العروض العسكرية- افتتاح المشروعات) بعكس الخطابات الفعلية التي تقتصر على المناسبات الرسمية ولا تتطرق لأداء النظام.

خاتمة

تأتي جائحة الكورونا ليس فقط كأزمة صحية عالمية ولكن كتحدّ للأنظمة السياسية والاقتصادية العالمية لتكشف عن إشكالياتها وأزماتها. وليس النظام المصري استثناء. فبالفعل تكشف الأزمة وطرق إدارتها عن المسافة الكبيرة التي تفصل تصورات صناع القرار عن أدائهم وواقعه. كما في ظل اندلاع نقاش عالمي عن تحولات البُنى الاقتصادية ودور الدول القومية ومصير الحقوق والحريات، تصبح قضية الحقوق والحريات في مصر أبعد ما يمكن عن الرفاهية. بالعكس فإدارة الأزمة تكشف عن عقد اجتماعي أحادي يُقصي المواطن عن المشاركة فيه أو على الأقل المعرفة الأساسية عن أهم السياسات التي تشكل حياته اليومية وأمنه وسلامته.

[2] الشرعية هي الأساس الي بموجبه يحظى النظام السياسي بموافقة المحكومين. تقترح العلوم السياسية المعاصرة أن الشرعية لا تُصنع بالضرورة من جانب مدخلات النظام (الشرعية الديمقراطية الانتخابية) لكنها ممكنة أيضا من جانب مخرجاته. بمعنى أخر، هناك شرعية مشاركة قائمة على مشاركة المواطن في صنع القرار وشرعية الأداء أو شرعية نتائج؛ فالنظام قد يبرر وجوده من خلال أدائه ونجاح سياساته.