في أواخر آب 2016، أحال وزير العدل “المستقيل” أشرف ريفي مشروع مرسوم بإجراء مناقلات قضائية. وقد شمل هذا المشروع زهاء 190 قاضياً. ورغم تفاؤل المجلس بإقراره، انتهى أجل حكومة تمّام سلام قبل استكمال تواقيع الوزراء عليه. وبذلك، سجّل مجلس القضاء الأعلى فشلاً جديداً في تمرير مشروع مناقلات قضائية، رغم المساعي المكثّفة التي قام بها رئيسه وبعض أعضائه لإقناع الأطراف السياسية المعنية به وبضرورته.

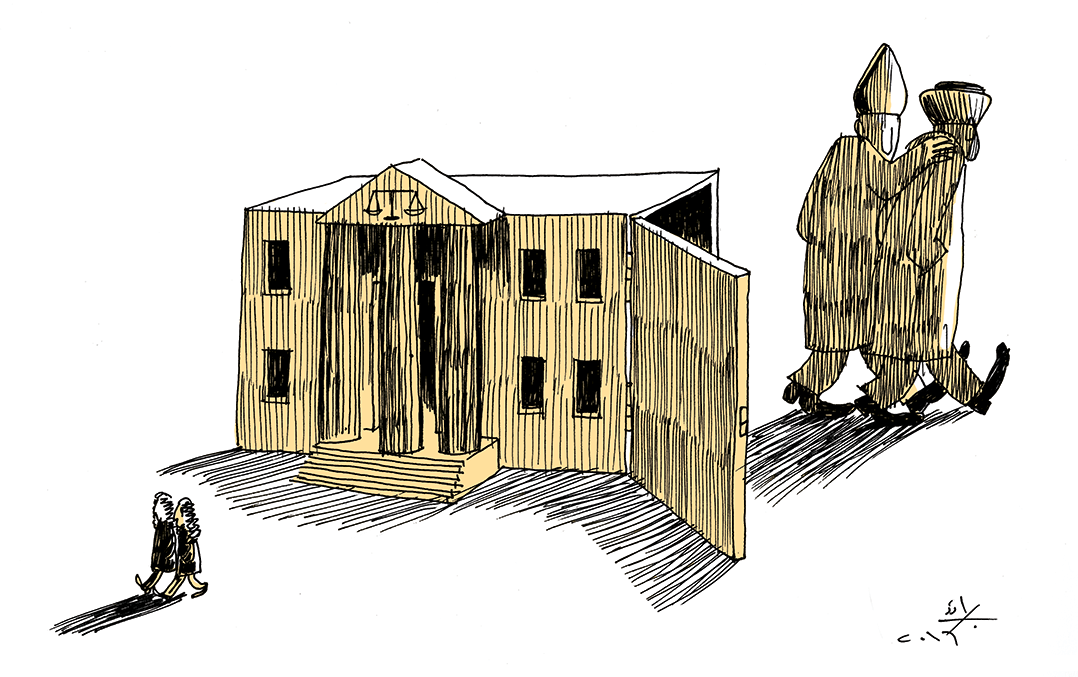

وإذ رجّحت صحيفةٌ[1] أن يكون سبب تعطيل المشروع هو الخلاف بين “تيار المستقبل” ووزير العدل المستقيل، بالإمكان تصوّر أسباب أخرى، كأن تكون بعض الأطراف السياسية واثقةً من إمكانيّة تحسين شروطها التفاوضيّة بعد نجاحها في إستحقاقيْ إنتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء الجديد. وبمعزل عن صحّة هذا السبب أو ذاك، تمثّلت الإشكالية الكبرى في قدرة القوى السياسية الفائقة على تعطيل مشاريع المناقلات القضائية مع ما يستتبع ذلك من إضرار في تنظيم القضاء واستقلاليته وفاعليته على حدّ سواء.

إن مشروع المناقلات المجهَض هذا ليس الأول من نوعه، بل هو حلقةٌ أخيرة من سلسلة مشاريع تمّ إجهاضها لهذا السبب أو ذاك، وفي هذه المرحلة أو تلك[2]. ورغم خطورة المسألة، يبقى التخاطب بشأنها محدوداً. فلا نجد إحتجاجاتٍ قضائية كما يحصل في دولٍ أخرى ردّاً على الإذلالات المتكرّرة للمؤسسة القضائية، ولا نجد حتى إحتجاجاتٍ شعبية كأنما المواطنين غير معنيين بفاعليّة القضاء أو إستقلاله. وفي مقابل هذا التراخي القضائيّ والإجتماعيّ، تتحوّل صناعة المناقلات القضائية إلى أداةٍ فعّالةٍ لترسيخ أعراف بالغة الخطورة في مجال العلاقة بين المؤسسات القضائية والقوى السياسية، والأخطر، إلى أداةٍ فعّالة لفرض قواعد الإرتقاء المهنيّ في القضاء، وتالياً لرسم مواصفات القاضي “الناجح” ونقيضه “القاضي الفاشل” في النظام القضائي اللبنانيّ.

مؤدّى ذلك هو تطبيع القضاة والمؤسسات القضائية (بما فيها هيئة التفتيش القضائيّ) مع سلوكيات قضائية أكثر انسجاماً مع مواصفات القاضي “الناجح”، حتى ولو كانت في تعارضٍ تامّ مع السلوكيات المتعارف عليها تقليدياً للقاضي المستقلّ والمتجرّد.

إصلاح 2001، مجرّد خدعة بصرية؟

تعود قواعد إجراء المناقلات القضائية المعمول بها حالياً إلى قانون تعديل قانون تنظيم القضاء العدليّ، الصادر في 2001 والذي شكل المحاولة الإصلاحية الوحيدة المعلن عنها في مجال تشريعات القضاء العدليّ منذ انتهاء حرب 1975-1990. وفيما أبقى هذا القانون على وجوب إصدار المناقلات بمرسومٍ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، فقد أدخل تغييرين هامّين:

الأوّل، أنه نقل مهمة وضع مشروع مرسوم المناقلات القضائية من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى. والهدف المُرتجى من هذا التعديل هو إعطاء المجلس الكلمة الأولى، وتاليّا تمكينه من فرض خياراته عند بدء تفاوضه مع وزير العدل. فبفعل نقل الصلاحيات إليه، يصبح الوزير مُلزماً بتبيان أسباب اختلافه مع مشروع المجلس، مع ما يسبّبه ذلك من حرجٍ وحمايةٍ إزاء الإستنساب السياسيّ. وبالطبع، تزداد أهمية هذا التعديل بقدر ما يكون الوزير ملزماً بالشفافية على هذا الصعيد،

الثاني، أنه تمّ تعديل طريقة حسم الخلاف بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى في حال إستمراره، وفشلهما في حلّه. فبعد إنتقاد كثيرين للقاعدة المعمول بها سابقاً والتي كانت تعطي مجلس الوزراء وتالياً السلطة التنفيذية إمكانيّة الحسم، أدخل قانون 2001 قاعدةً جديدةً مفادها تمكين مجلس القضاء الأعلى من حسم الخلاف لصالحه على أن يتمّ ذلك بأكثريّة 7 من 10، وهو مجموع أعضائه. ولكن سرعان ما تبيّن أن هذا الإصلاح لا يتمتّع بالآليّات التنفيذية الناجعة: ففي العديد من المرات، تصرّف وزير العدل على أنه غير ملزمٍ بمهلةٍ لتبيان أسباب اختلافه مع المجلس بشأن مشروع المناقلات أو لعقد جلسة معه بهدف تجاوزه، وأنّ بإمكانه إذاً أن يحفظ المشروع لديه من دون أيّ مناقشة. والأخطر من ذلك، أنه حتى في حال موافقة الوزير على مشروع المجلس، يبقى بإمكان الأشخاص الذين يتوجّب الحصول على تواقيعهم على مرسوم إصداره (وزير العدل مجدداً، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير الدفاع الوطنيّ)، تعطيله لأسباب تتّصل بمصالح القوى السياسيّة التي ينتمون إليها، يتحالفون معها، يهمّهم مجاملتها وإرضاؤها، أو بمصالح أقل شأناً كمحاباة هذا القاضي أو ذاك. وقد حصل ذلك بما يشبه المداورة في ما بين هؤلاء[3]. وما زاد الأمر سوءاً أنه بات بإمكان أيّ من تلك المراجع التصرّف على هذا النحو، من دون توفّر أيّ مرجعٍ أعلى لكبحه، في ظلّ حصانات الوزراء والرؤساء وتعطيل أدوات المساءلة السياسية. وبذلك، أدّى تجريد مجلس الوزراء من صلاحية حسم الخلاف ونقلها لصالح مجلس القضاء الأعلى عملياً إلى منح حقّ فيتو لكلّ من هؤلاء فباتوا بمثابة أوصياء على السّلطة القضائية. وعليه، جاز القول أن محاولة الإصلاح المذكورة أدّت إلى مفاعيل معاكسة تماماً للهدف المعلن عنه الذي هو تحصين إستقلال القضاء.

التطبيع خوفاً من الفضيحة والإتهام بالعجز

رغم خطورة التدخّل السياسي في الشأن القضائيّ الحاصل من خلال مشاريع المناقلات، فإن مجلس القضاء الأعلى يتجه نحو تعميق التطبيع معه. فكأنما حجم التدخّل وتكراره من دون أيّ ممانعةٍ شعبيةٍ حقيقيةٍ أرغما مجلس القضاء الأعلى تدريجياً إلى التعامل معه على أنه واقع لا بد منه وأن لا مجال إذاً لإنجاز أيّ مناقلات مهما كانت بسيطة أو ضرورية من دون إرضاء الأطراف السياسية المعنية كافة. والغريب أنّ الإصلاح المتمثّل في نقل صلاحية وضع المشروع للمجلس أدّى هو أيضاً لنتائج مخالفة لغاياته المعلنة على الأقل. فبهدف إنجاز مشروع قابل للحياة في ظلّ قواعد تقاسم السلطة، أدرك المجلس أنه لم يعد بإمكانه حصر تواصله بالسلطة الحاكمة بوزير العدل، إنما بات ملزماً بالتواصل والتفاوض مباشرة مع مختلف القوى السياسية المعنية. وقد أدّى ذلك إلى إرساء عرفٍ يقوم بموجبه رئيس مجلس القضاء الأعلى وحده أو بمعية أعضاء آخرين بزيارة المسؤولين المعنيين للإستماع إلى شروطهم للموافقة على المرسوم. فبإمكان المجلس طبعاً أن يتمسك بطهرانيّةٍ معينة وأن يبتعد عن أيّ تفاوض مع القوى السياسية إلتزاماً منه بصورة القاضي المستقل والمتجرّد، ولكن للتمسك بهذه الطهرانية ثمنٌ باهظٌ وهو العجز التام عن اتخاذ أيٍّ من القرارات الضرورية لحسن إدارة شؤون القضاء.

ومن هذا المنطلق، يصبح نجاح المجلس مرتبطاً بمرونته وقدرته على التعاطي مع الجهات السياسيّة، وربما التفاوض معها على حصصها في المناقلات لانتزاع موافقتها عليها. وعليه، وبدل أن تزيد المحاولة الإصلاحية من إمكانية إنجاز تشكيلات على أسس معطياتٍ موضوعية، أو أن يخفّ من حجم التدخّل أو الإستنساب السياسيّ، وجد المجلس نفسَه ومعه مشروع المناقلات في غمار المساومات والمحاصصات السيّاسية. والأسوأ من ذلك أنه رغم قبوله لقواعد اللعبة وتعامله إيجابياً معها من خلال الإكتفاء بهامشٍ محدود، فإن محاولاته وجهوده غالباً ما انتهت إلى خيباتٍ كبيرة كانت تجرّه في كلّ مرّة إلى اعتماد مزيدٍ من المرونة وتخفيف ممانعته إزاء الأسماء التي يطلبها فلان أو علّان. بالمقابل، وعلى العكس من ذلك تماماً، كانت السّلطات والقوى السياسية تكتشف مع كلّ مناسبةٍ تعاظم قدرتها وقوتها على التدخّل والمساومة في هذا المضمار من دون كلفةٍ تذكر على صعيد مصداقيتها أو شعبيتها. وقد أدّى ذلك إلى فتح شهيتها وتعزيز إقبالها على المساومة، بحيث خرجت مطالبها (أو مطالب بعضها) من إطار تسمية قضاة في مراكز حسّاسة (نيابات عامة، قضاة تحقيق) دعماً لمكانتها ومصالحها، لتمتدّ إلى تسمية قضاة مقربين منها من باب المحاباة وتلبية لمطالبهم. ما أكّده كبار القضاة في أحاديث سابقة لـ”المفكّرة”، مشدّدين على أن أغلب تدخّلات السياسيين بالمناقلات تأتي بطلبٍ من القضاة أنفسهم، وتوخياً لتحقيق رغباتهم بإشغال هذا المنصب أو ذاك. وفي هذا الإطار، تكثر الشواهد على مضاعفة التدخلات السياسية في التسميات على مستويات عدة، حتى رجّح كثيرٌ من متابعي التشكيلات الأخيرة أن تكون وصلت نسبة التسميات إلى 85 أو 90 في المئة من المراكز المشمولة في المشروع الأخير (مقابلات مع عدد من القضاة وقد نقل بعضهم هذه الترجيحات عن عددٍ من أعضاء المجلس).

وما فاقم هذا الوضع هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يتصرف وكأنه يتعرّض ومعه القضاء لانتهاكٍ خطير يفرض عليه دقّ نواقيس الخطر وتوسّل أسباب المواجهة ووسائل الممانعة واستنهاض القضاة لدعمه، بل على العكس من ذلك على أنه قويٌّ كفاية وأنه بصدد القيام بدوره وفق نصوص القانون، وإن تمنى وعمل على تعديلها[4]. وعليه، وبدل أن ينبّه المجلس الرأي العام إزاء خطورة التدخلات الحاصلة في سياق إعداد مشروع المناقلات أو على الأقل أن يتفاعل إيجاباً مع الإنتقادات الموجهة إلى مساراته، تراه يتخذ موقفاً دفاعياً بعدما أصبح أيّ تعرّض لهذه المسارات مرادفاً للتعرّض للمجلس، بعدما بات شريكا فيها أو طعناً في قدراته. وهو ما نقرؤه بوضوحٍ كلّي في البيان الصادر عن مكتبه الإعلاميّ بتاريخ 29-1-2014، ردّاً على الإنتقادات التي وجّهت لرئيسه القاضي جان فهد لزيارته المراجع السياسية بهدف إنجاز مشروع المناقلات في كانون الثاني 2014. فقد قدّم هذا البيان فعلياً قراءةً قانونيةً دستوريةً من شأنها شرعنة هذه الممارسات، ومفادها التسليم بصلاحية السلطة التنفيذية بالتدخّل في المناقلات القضائية، وذلك من خلال ليس فقط وزير العدل، إنما أيضاً من خلال الأشخاص الذين يتعيّن الحصول على تواقيعهم على مرسوم المناقلات.

عكست هذه القراءة تراجعاً للمجلس عن القراءات السابقة التي اعتبرت أن تواقيع هؤلاء على مراسيم المناقلات القضائية هي محض شكلية طالما أن المشرّع أعطى صراحةً وبشيءٍ من الإحتفالية “مجلس القضاء الأعلى” حق حسم مضمون مشاريع المناقلات بغالبيةٍ معينةٍ كما سبق بيانه. وقد ذهب البيان أبعد من ذلك: فأساس هذه الممارسة لا يقتصر على أحكام قانون 2001، بل هي ترتبط بقواعد دستورية قوامها “ضرورة التعاون بين السلطات واحترام مبدأ التواصل فيما بينها لما هو لصالح الوطن”. ومن هذا المنطلق، تمّ تصوير زيارات رئيس المجلس للسياسيين على أنها تأتي في سياق ممارسة دوره كرئيس سلطةٍ في التفاعل “مع السلطتين التشريعية والتنفيذية”. ومن اللافت أن هذا البيان تطرّق أيضاً إلى الأعراف المتبّعة من المجلس عبر هيئاته السابقة في التعامل مع السلطة السياسية من دون توضيح ماهية هذه الأعراف. وهو بذلك فتح مجالاً واسعاً للتأويلات في هذا الشأن، والأهم، لتطوير هذه الأعراف على ضوء التواصل بين هذه السلطات غير المتوازنة.

ولا يُخفى على أحد أن الحديث عن “مبدأ تعاون السلطات” كبديلٍ عن مبدأ فصل السلطات وعن “العرف” لا يعدو كونه تسليماً بتغوّل السلطة السياسية وشرعنة له مع تظهيره على أنه أمرٌ طبيعيّ لا يستدعي أيّ سخط أو قلق. وفي الإتجاه نفسه، نسجّل سعي المجلس للتخفيف من خطورة هذا التدخّل ومن مسؤولية السياسيين عنه. ومن الشواهد على ذلك، ما صرّح به لـ”المفكّرة” الرئيس فهد الذي، وإن أقر بوجود تدخلات بفعل آليات إقرار مرسوم المناقلات، أصرّ على اعتبارها محدودة وقليلة الشأن والمجلس قادرٌ على التصدّي لها في حال رشح عنها أيّ تعسّف. ولدى سؤاله عما إذا كان مناسباً في حالاتٍ كهذه الإحتكام إلى الرأي العام، أجاب بأن المجلس لم يحتكم يوماً إلى الرأي العام، وأنه يعول على السلطة التنفيذية[5].

هدرٌ للطاقات القضائية وانحرافٌ سلوكيّ

لا يختلف إثنان على حجم الضرر الذي يصيب القضاء من جرّاء استمرار هذه المساومات السياسيّة القضائيّة. فلهذه المساومات أضرارٌ جسيمةٌ ليس فقط على تنظيم القضاء وفاعليته، إنما أيضاً على سلوكيات القضاة واستقلاليتهم.

من شأن إعداد المناقلات على وقع المساومات أن يمنع حصولها وفق معايير موضوعية أو حتى في وقت معين (قبل بدء السنة القضائية) منعاً للبلبلة. كما أنها تؤدي في حال فشلها (وقد حصل ذلك في العقد الأخير مرات عديدة) إلى إبقاء مناصب عدّة في حال شغورٍ، والأهم، إلى إبقاء قضاةٍ كثيرين من خريجي المعهد في حال انتظار (قد يطول لسنوات) لتوليهم مناصبهم القضائية الأولى. ومنتهى ذلك طبعاً هو هدرٌ كبيرٌ للطاقات القضائية، في زمنٍ يرنو فيه المتقاضون إلى تفعيل هذه الطاقات أملاً بتقصير آماد دعاويهم[6].

ولكن الخطر الأكبر يكمن في الدرس الذي يتلقّاه القاضي مع كلّ مشروع مناقلاتٍ، سواء وصل المشروع إلى خواتيمه أو لم يصل. ومفاد هذا الدرس أن الإرتقاء المهني يمرّ عبر العلاقات العامة، وبالأخص العلاقات مع الأطراف السياسية أو دوائر النفوذ المرتبطة بهم داخل القضاء، وربما في حالاتٍ معينة من خلال التزلّف وإعلان الولاء لهؤلاء. في المقابل، يكون لحسن أداء القاضي دورٌ أقلّ تأثيراً في هذا المسار، وربما ينحصر تأثيره في المناصب التي تعفّ عنها القوى السياسية والقضاة المدعومون منها.

هذا القاضي الذي يرفض اللجوء إلى الأطراف السياسية لتمسّكه بما يفترض بسلوكيات قاضٍ مستقلّ أن تكون، والذي عاين مرةً تلو مرة ما ينتج عن المناقلات، سيشعر في النهاية بهشاشة وضعه، وسيكون مدعوّاً مرةً بعد مرةٍ إلى مزيدٍ من المرونة في مسلكه. وربما سيعاين حوله زملاء له إنتهوا إلى هذه المرونة، بعدما ضعفت قدراتهم على الصمود في وجه التمييز غير المنصف ضدهم. فضلاً عن ذلك، المجتمع القضائي من حوله سيكون بمثابة مرآةٍ كبيرةٍ تعكس تصورات القاضي الناجح (الواصل)، وهو القاضي المدعوم الذي ينجح في إرتقاء (إعتلاء) المناصب، وتصورات القاضي الفاشل “الحنبلي” الذي يلازم محله ولا يتطوّر بفعل تصلبه وسوء تعاطيه مع الواقع.

في هذه الحالة، لا نخطئ إذا قلنا أن المسار المهني بأكمله يصبح بمثابة دعوة مستمرة للقاضي لتوثيق أواصر علاقاته مع القوى السياسية النافذة، وتالياً بمثابة تعديل غير معلن لشرعة أخلاقيات القضاة وما تفترضه من إستقلاليةٍ وتجرّد. فلا المؤسسات القضائية ولا القاضي المعني يجدون عيباً في أن يحسبوا على هذا الطرف أو ذاك، طالما أن هذه المحسوبية باتت جزءاً أساسياً وطبيعياً من لعبة الإرتقاء المهني. ولا بأس نزولاً عند مقتضيات الباطنية والتستر، من مكيَجة هذا التقارب بين القضاة والسياسيين بادعاء روابط صداقة (عميقة، لماذا لا؟) في ما بينهم. وعليه، يصبح تساؤل “المفكّرة” حول ما إذا تمّ زجر أو معاقبة أيّ قاضٍ على خلفية تقرّبه أو تزلّفه من أشخاصٍ نافذين سؤالاً ساذجاً إلى درجةٍ مفرطة. فالجواب هو حكماً بالنفي[7].

نشرت هذه المقالة في العدد |44|تشرين الأول/أكتوبر 2016، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه :

[1] رضوان مرتضى، خلاف “المستقبل” – ريفي يسقط التشكيلات، الأخبار، 4-10-2016.

[2] تم حفظ مشروع مناقلات في أيار 2015 من قبل وزير العدل المستقيل أشرف ريفي. وفي كانون الثاني 2014، تم ردّ المشروع من رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي. وفي أيار 2013، تمّ حفظ مشروع مناقلات من وزير العدل شكيب قرطباوي.

[3] أوقف رئيس الجمهورية الأسبق اميل لحود مرسوم المناقلات المقترح من وزير العدل شارل رزق بموافقة مجلس القضاء الأعلى الذي كان يرأسه أنطوان خير. وأوقف رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي مرسوم المناقلات المقترح من وزير العدل شكيب قرطباوي في بداية 2014.

[4] مقابلة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد: أولويتنا هي تحسين إنتاجية القضاء، ونقاتل حين نكسب ثقة الرأي العامّ، المفكرة القانونية، العدد 37، شباط 2016. “هناك قضاة تجمعهم صداقات طويلة الأمد بسياسيّين وغير متولّدة دائماً عن موقعهم القضائي”.

[5] مقابلة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكور أعلاه.

[6] 2730 شهر بطالة وهدر في القضاء اللبناني، المفكرة القانونية، العدد 30، تموز 2016.

[7] مقابلة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، مذكور أعلاه. هناك قضاة تجمعهم صداقات طويلة الأمد بسياسيّين وغير متولّدة دائماً عن موقعهم القضائي”.