فجر الاستقلال، لم يكن يؤمّ المؤسسات التربوية التونسية إلا 14.65% من الأطفال الذين كانوا في سنّ التمدرس[1]. وعليه، فرض هذا المُعطى التعليم ساحةً لمعركة سمّاها الرئيس الحبيب بورقيبة الجهاد الأكبر وحدّد هدفا لها يتمثّل في رفع الأمية عن شعب أشارت الأرقام المتوفرة آنذاك أن 81% منه يعاني أمية كاملة و5% من مجموعه لهم مكاسب معرفية دنيا تجعلهم أقرب إلى الأمية.

كانت الخطوة الأولى للدولة الوطنية توحيد التعليم بما يُنهي تعدُّد أنماطه الموروثة عن الحقبة الاستعمارية[2]. فسُنّ القانون عدد 118 لسنة 1958 المنظّم للتعليم[3] والذي أعلن “مجانية التعليم العمومي” واعتبره “مسلكا وجوبيا[4] لكلّ الأطفال من سن السادسة إلى سن الإثني عشر”[5] “دون تمييز بين مستحقيه لاعتبار “اجتماعي أو ديني أو جنسي”[6]. كان الطموح كبيرا ولكن لم يكن تحقيقه يسيراً، بفعل عوامل عدة، أبرزها الآتية:

-

التفاوت الجهوي بين المناطق الغربية الداخلية التي تعاني من ضعف فادح في نسب التمدرس من جهة ومن جهة أخرى العاصمة والساحل والجنوب الشرقي وهي جهات كانت فيها نسبة التعليم أقل سوءا.

-

التباعد بين الأرياف حيث ترتفع نسب الأمية والمدن حيث يكون الولوج للتعليم أيسر،

-

التمييز الجندري الذي يستند للتقاليد التي كانت تمنع عموما الفتيات من التعليم ولا تخفّ حدته إلا بتونس العاصمة[7].

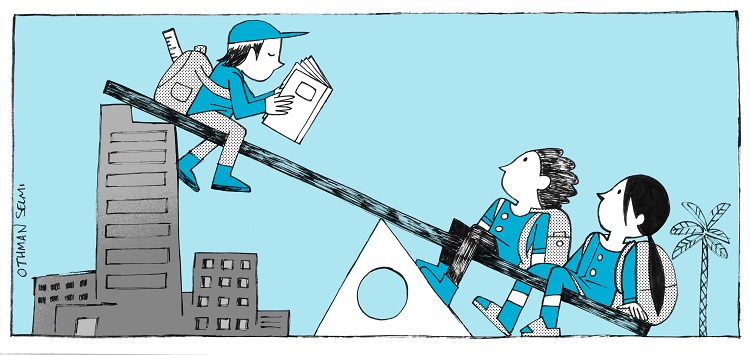

فرض بالتالي الواقع الإجتماعي والثقافي أن ترتبط التنمية في كينونتها بالتعليم الذي يعد مدخلا لها. حكم هذا التلازم التفاعلي مرحلة بناء الدولة الوطنية بحيث تحوّلت المدرسة ومعها المدرس إلى رسل تنمية. لكن في المراحل اللاحقة، تغير هذا التصوّر لتصبح المنظومة التعليمية سببا لأزمة المسار التنموي ومظهرا لها. وهذا ما نتناوله من خلال أمثلة ونماذج على طول هذا المقال.

1- في ظل الدولة الوطنية: المدرسة والمدرّس حمَلَة لواء تنمية متعددة الأبعاد

خلال الفترة الإستعمارية وقبلها، كانت المعاهد الثانوية محدودة العدد وتتواجد في أغلبها في المدن الكبرى أي العاصمة تونس وسوسة وصفاقس، فيما كانت المدارس الإبتدائية تتركز بذات المحيط الحضري لكنها تخرج عنه باحتشام إلى القرى التي يستوطنها الأوروبيون والموظفون. يستفاد من هذا أن دولة الإستقلال لم تتوفر لها مقرات مجهزة لاستيعاب التلاميذ الذين أرادت تعليمهم خصوصا في الأرياف والجهات الداخلية. وكان الإستثمار المطلوب في بُعده المتعلق بالبنية التحتية ضخما مقارنة بحجم موارد الدولة. وزاد في ضخامته تلك ما كان يسجل من تزايد ديموغرافي[8] هامّ يؤدي لتضاعف دوري وسريع لعدد الذين يطلبون حقهم في التعليم. وفرضت هذه التحديات أن تنفرد وزارة التربية القومية[9] بربع ميزانية الدولة من أن تكون المبالغ المرصودة لها كافية لتحقيق طموحاتها. كان في هذا المسار التعليم أداة تحقيق تنمية بشرية سخرت لها الموارد وكان في بعض أثره سببا في حركية اقتصادية وثقافية نفذت لعمق البلاد فغيرت فيه.

الدور الوظيفي للتعليم: نشر العلم وتكوين الإطارات

حمّل القانون الولايات والبلديات مسؤولية بناء المدارس الإبتدائية وجانبا من مصاريف تشغيلها الإعتيادي[10]. ولكن وعلى أرض الواقع، استغلّت السلطة حماسة أهالي المناطق الريفية وتلك الداخلية للمشروع الوطني والتنموي لتعلن أن بناء المدارس الإبتدائية مسؤولية مجتمعية محمّلة المواطنين مسؤولية تحقيقه. وقد لعبت كوادر حزب الدستور[11] الحاكم دورا هاما في تنفيذ المطلوب سواء كمتبرعين أو كمدراء لحملات التبرع بشراكة مع المسؤولين المحليين[12]. وبفعل ذلك، انتشرت المدارس في مختلف الجهات بنسق سريع تجاوز ما كانت الدولة تطمح له[13]. وبفضل ذلك، بلغت نسبة المرسمين بمدارس إبتدائية في سنة 1959 ما يناهز 43% ممن هم في سن التمدرس[14].من جهتها، خصصت وزارة التربية الجانب الأهم من موازنتها لبناء المؤسسات التعليمية الثانوية. وقد عرف هذا الجهد مع منتصف ستينات القرن العشرين وفي سياق تجربة التعاضد تطورا نوعيا بتمييز الجهات الداخلية بالعدد الأكبر من المؤسسات المنجزة[15] وبمضاعفة عددها فيها.

وبنتيجة ذلك، فاقت نهاية الستينات نسبة المنتسبين من الذكور لهذه المؤسسات في تلك المناطق نسبتهم بولايات الساحل والعاصمة كما يظهر في هذا الجدول[16]:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

الولاية

|

عدد التلاميذ من جنس الذكور المرسمين بالمعاهد

|

|

|

|

نسبتهم المئوية من جنسهم بجهتهم

|

|

|

|

تونس

|

22580

|

61,87%

|

|

|

|

بنزرت

|

6288

|

70,26%

|

|

|

|

باجة

|

5887

|

78,20%

|

|

|

|

جندوبة

|

4117

|

81,91%

|

|

|

|

الكاف

|

5467

|

81,76%

|

|

|

|

القصرين

|

3699

|

89,96%

|

|

|

|

قفصة

|

6942

|

85,66%

|

|

|

|

مدنين

|

5763

|

85,50%

|

|

|

|

قابس

|

5548

|

82,23%

|

|

|

|

صفاقس

|

16087

|

70,31%

|

|

|

|

القيروان

|

7004

|

83,00%

|

|

|

|

سوسة

|

20325

|

72,24%

|

|

|

|

نابل

|

8238

|

71,42%

|

|

|

|

المجموع

|

117945

|

73,08%

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

وقد أنتج هذا التطور أثره في بداية عقد الثمانينات. فقد أكّدت مؤشرات اجتماعية تمثلت في الأصول الاجتماعية لإطارات الدولة أنّ تكفل الدولة بالاستثمار في التعليم وإلتزامها بتخصيص ربع موزانتها له لعقود كان سببا في الإندماج الاجتماعي لسكان الأرياف والمناطق الداخلية. فقد مكّن التعليم المجاني والإعانات الاجتماعية التي كانت تعفي شريحة هامة من الفقراء من معاليم الإقامة والإعاشة من مواصلة تعليمهم. وكان أن تسلّح هؤلاء بمؤهلهم التعليمي للخروج من مناطقهم الفقيرة للإلتحاق بالوظيفة بما كان يعني ارتقاءهم إلى مصاف من باتوا يشكلون برجوازية صغرى ولأن يكونوا جزءا من بناة التنمية والتي كان للمؤسسة التربوية دور فيها تجاوز توصيفها الوظيفي.

يوم كانت المدرسة: تحضن الحراك الاجتماعي وموضوع نشاط اقتصادي

كان التمكن الدراسي جواز سفر نسبة هامة من نخب المناطق الداخلية للعاصمة تونس والمدن الكبرى سواء للعمل أو لتحصيل درجات معرفية جامعية. لكنه وقبل ذلك وبموازاته، كان سببا في إلتحاق أعداد هامة من الأساتذة والمعلمين من أصيلي العاصمة والساحل وصفاقس[17] لتلك المناطق للعمل فيها كمربين[18]. وهناك وخارج المدرسة، استحال “المعلّم” شخصا ذا رمزية يُطلب رأيه لفهم الأمر السياسي والإطلاع على مجريات الأمور، كما كان يُنظر إليه كمثل أعلى يحلم الأولياء أن يصبح أبناؤهم مثله في العلم والوجاهة وحسن الهندام. أما في القرى الصغيرة التي شيدت فيها معاهد كبرى يتسع كل منها لأكثر من ألفي تلميذ مقيم ولها قدرة على استيعاب مئات آخرين من التلاميذ الخارجيين فقد حملت معها المؤسسة للمنطقة أعداداً كبيرة من المدرسين احتاجوا كراء منازل وأضحوا قوة إنفاق أدخلت حركية في حياة اقتصادية تتحول ببطء من النمط الريفي إلى النمط الحضري.

كان أصحاب الميدعات البيضاء من الشباب الذين تخرجوا من الجامعة التونسية الفتية[19] أي ممن عايشوا حراكها السياسي واعتقدوا في الأفكار الثورية التي كانت سائدة فيها وممن نهلوا من الحراك الثقافي الذي كان يسكنها. لذا نقلوا بحماسة شحنتهم الثورية والثقافية لتلاميذهم في ساعات الدرس وفي النوادي التي كانوا ينشِّطونها تطوّعا منهم ولغيرهم في المقاهي ومجالس النقابيين. فكان أن ساهموا في نحت علاقة المناطق الداخلية بالسلطة وهو أمر سينتج أثره بعد عقود.

هذه الحقائق التاريخية تخالف إلى حد ما الإعتقاد السائد الذي يحمل الدولة الوطنية مسؤولية صناعة التفاوت الجهوي، وتؤشر إلى أنها حاولت معالجته أقله من خلال التعليم، بعدما ورثته عمن سبقها، وإن كان القرن الواحد والعشرين كشف عن فشلها في ذلك وعن تعمق الداء في ظلها.

2- أزمة المدرسة أزمة وطن وعنوان فشل

خلال تسعينيات القرن العشرين، سعتْ الدولة عند معاودتها صياغة قانون التعليم لتحسين انتشاره أفقيا، بما يعني تطوير نسب التمدرس وعموديا بما يعني تحسين درجات الإرتقاء المعرفي للأفراد. وقد حدّدت سبيلا لذلك طي صفحة التفاوت الجنسي بين الإناث والذكور في نسب التمدرس والتنقيص من التسرب المدرسي[20]. لم تكتفِ هذه المرة بإرساء مبدأ وجوبية التعليم ومرّت لتجريم تخلّف الأولياء عن تسجيل أبنائهم بالمدارس. وأدى اقتران هذه الصرامة في التعاطي بتحسّن مؤشرات التنمية وتراجع نسب الفقر[21] لينتجا طفرة نوعية من أبرز مؤشراتها[22]:

-

ارتفاع نسبة تمدرس من هم في سن ست سنوات إلى 99,5% وهي من نسب التمدرس الأفضل في الدول التي لها ذات مؤشرات التنمية في تونس،

-

تحسّن في مؤشرات التطور العمودي للتدريس حيث باتت نسبة التلاميذ الذين يصلون للسنة السابعة من التعليم الأساسي 98,7% بعدما كانت في سنة 1975 في حدود 26% ولأن يتم 87,2% من التلاميذ المرحلة الثانوية،

-

تجاوز نسبة التمدرس لدى الإناث نسبته لدى الذكور في التعليم الثانوي[23] والعالي،

-

ضعف نسب التسرب الدراسي في مختلف مراحل التعليم بحيث بلغت 0,9% لدى الإناث فيما هي 1,2% لدى الذكور.

لم يكن هذا النجاح على أهميته كافيا لإخفاء ما بدأ يظهر من أزمة نظام تعليمي كان من عناوينها إشتداد حدة التفاوت الجهوي بين المناطق وبروز تفاوت جديد بين الفئات الاجتماعية يميز في التمكن من المعارف بين من ينحدرون من أسر مقتدرة ماليا وغيرهم من المنحدرين من أسر فقيرة.

التفاوت الجهوي: التعليم عامل جذب وتنفير

حضرت لحظة بناء المنظومة التربوية الإرادة السياسية لتفرض للمربي حقا في أجرة جيدة مقارنة بمعدلات التأجير التي كانت قائمة. وقد نجح النضال النقابي للمربين فيما بعد في الحفاظ على هذا المكسب الذي كان أحيانا يتآكل ليفرض تراجعا للمربي في السلّم الإجتماعي.

في الفترات التي كان تأجير المربي فيها جيدا، تمكّن هذا الأخير عموما من إدّخار جانب من دخله وتاليا من تملك مسكن في موطنه أو العاصمة، ولا سيما أن العديد من المربين كانوا يباشرون أعمالهم في المناطق الداخلية حيث تقلّ تكاليف الحياة. لاحقا وعندما تراجعت القدرة الشرائية للمربين على اختلاف أصنافهم، برزت في الممارسة ظاهرة الدروس الخصوصية.

كانت تلك الدروس مصدر دخل إضافي للمربي في بدايتها. لكنها سريعا ما باتت لكثيرين منهم، وبخاصة للذين يدرسون في المدن، حيث تزيد موارد عائلات التلاميذ، مصدر دخل أساسي. وعليه، وفيما كان تواجد المدرس في الأرياف محفزا له للإدخار، باتت ظاهرة الساعات الإضافية منفرا للعمل في هذه المناطق ومحفّزا له للعمل في المراكز الحضرية.

اعتمدت السلطة العمومية في بحثها عن حلول للظاهرة على آلية العمل الدوري والتي تعني فرضها على المنتدبين الجدد مدة عمل بالمناطق الداخلية[24]. ضمنت تلك الآلية نسبة هامة من حاجيات المؤسسات المعنية بها ولكنها كشفت عن غياب حماسة لها في صفوف من شملتهم وبالتالي عن ضعف مردودية من علاماتها ارتفاع نسب الالتجاء إلى الإجازات المرضية وكثرة السعي لطلب الإعفاء منها بدعوى الظروف العائلية الخاصة أو باستعمال المحسوبية. و لم يفلح إقرار مِنَح خصوصية لمن يباشرون العمل الدوري في تحسين هذا الواقع[25].

حاولت الدولة في سياق متّصل، تحسين ظروف التدريس بتخفيض عدد التلاميذ في الأقسام. من جهتها، نجحت نقابات التعليم في أن تقلل في ساعات العمل المفروضة على المدرسين. أدّى الاقتران بين الحدثين إلى نقص حادّ في الإطار التربوي، برز خصوصا في المناطق الداخلية والمؤسسات التربوية الريفية[26]. وقد اعتمدت الحكومة في تغطيته على التشغيل الهشّ أي المدرِّسين النواب[27] والذين انتدبتهم من دون أن توفّر لهم التأطير والتكوين البيداغوجي اللازمين وكلفتهم بمسؤوليات هامة من دون أن تمنحهم أجرا يكفي لتغطية حاجياتهم المعيشية. وشكّل هذا المعطى سببا في تمايز جديد بين من يدرسون في المدن لدى مربين من ذوي الخبرة والكفاءة وبين من يدرسون لدى مربين ينتقصون للتدريب والخبرة والمحفزات المالية ويجدون أنفسهم أمام ضرورة خوض تحركات نقابية طويلة الأمد لتحسين شروط عملهم، مما يحملهم في كثير من الأحيان بعيدا عن مدارسهم ومعاهدهم.

داخل المناطق الأقل حظا من التنمية، ظهر عامل تمييز آخر في جودة المادة التعليمية. فتبعا لظاهرة النزوح التي مسّت الأرياف التونسية بدرجة كبيرة منذ ثمانينات القرن الماضي، انخفض عدد الأطفال بها إلى دون الأدنى الواجب حسب معايير وزارة التربية لتقسيمهم على صفوف حسب مستوياتهم التعليمية. وفي محاولة لمعالجة الظاهرة، اعتمدت الوزارة على ما يصطلح على تسميته “بالفصول ذات فرق”. وهي أقسام دراسية تجمع تلاميذ من مستويات دراسية مختلفة في حصة واحدة[28]. وتذكر المعطيات الإحصائية أن هذه الأقسام تنتشر أساسا في المناطق الداخلية[29] وتمسّ 734 مدرسة منها 712 ريفية. ومن غير المختلف فيه أن مثل هذا الأسلوب في التدريس يقلّل من الأداء البيداغوجي للمربي علاوة على كونه يمنع التلميذ من التفاعل مع محيطه الدراسي بما يفقد العملية التربوية فاعليتها ويحولها لمجرد أداة لمحو الأمية.

وتؤكد نسب النجاح في الإمتحانات الوطنية التي كانت ضعيفة في المناطق الداخلية[30] مقارنة بغيرها ومتدنية جدا في المؤسسات التربوية الريفية[31] أن جودة التعليم باتت ترتبط بشكل واضح بالجغرافيا[32]. ونرجح هنا أن ما تشهده المناطق الداخلية من هجرة داخلية في اتجاه العاصمة والساحل يفسر في جانب منه ببحث الأسر عن ظروف عيش أفضل لأبنائها يعدّ التعليم الجيد من شروطها. ذاك التعليم الذي يبدو أن المال بات من شروطه لا الجغرافيا فقط.

خصخصة التعليم: سؤال عن مدلول “الحق”

داخل القسم الدراسي الواحد، ينقسم التلاميذ بين من يتلقّون دروسا خصوصية تدعم معارفهم ومن لا يمكنهم ذلك بحكم قلة موارد ذويهم بما يفرض عليهم الإكتفاء بدرس يكون في كثير من الأحيان منقوصا من معلومات قرر المدرس أن يميز بها من يدفعون ثمنها.

كما يحضر التمييز بين مدارس خاصة تدرس المناهج الأجنبية المتطورة بيداغوجيا ولا يمكن لغير الأثرياء دفع معلوم الترسيم بها ومدارس تدرّس المناهج التربوية التونسية، تلك المناهج التي تقرّ وزارة التربية ذاتها بقصورها وتدعي دوما أنها أصلحتها. وفي كل مرة وكلما تغير وزيرها تعود لتعترف بفشلها في ذلك. وقد تجلّت نتائج هذا التمييز من خلال نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية[33] في سنة 2019، حيث نجح في هذه المناظرة 77,91% من المترشحين من بين تلاميذ المدارس الخاصة، مقابل 45,92% من المترشحين من بين تلاميذ المدارس العمومية، وذاك رغما عن أن الأغلبية من تلاميذ الثانية لا يشاركون في المناظرة وأقلية في الأولى من لا يتقدمون لها

تبعا لذلك، يكون لمن ينحدر من أسرة مترفة فضاء حلم تعليمي أكبر يصل به للجامعات المصنفة دوليا. ويبقى لأبناء الأسر الأقل اقتدارا والتي تستثمر في تعليم أبنائها هامش حلم بنجاح دراسي[34] يسمح في منتهاه بالتمدرس في الإختصاصات الجامعية المرموقة والتي لا زالت لليوم قادرة على تطوير المكانة الاجتماعية لمن يدرسها[35]. بعيدا عن هؤلاء وأولئك، يضيق مجال الحلم ويتعطل المصعد الاجتماعي ليحضر التسرب الدراسي والشهادات الجامعية التي ترمي حاملها بالضرورة في خانة المعطلين عن العمل الغاضبين من الظلم الاجتماعي. وبالخلاصة، التّعليم الذي غالبا ما شكّل إحدى مفاخر الدولة التونسية، إنما بات اليوم أحد أهم الصعوبات التي تواجهها في سبيل التطوّر والنهوض.

- نشر هذا المقال بالعدد 18 من مجلة المفكرة القانونية | تونس |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

التعليم، قلعة تونس المتصدعة

[2] لمزيد تعميق البحث فيما تعلق بالأنماط التعليمية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية يراجع: الإصلاحات التعليميّة الكبرى بالبلاد التّونسيّة زمن الاستقلال، إصلاحات المرحلة الانتقاليّة: 1955/ 1958 – الهادي بوحوش والمنجي العكروت.

[3]قانون عدد 118 لسنة 1958 مؤرخ في 4 نوفمبر 1958 يتعلق بالتعليم

[4] كانت وجوبية التعليم من مطالب الحركة الوطنية التي أعلنها الحزب الحر الدستوري منذ سنة 1919

[5] الفصل الثاني من القانون

[6] الفصل الأول من القانون

[7] سنة 1960 وبالنسبة للشريحة العمرية بين 10 و 14 سنة كانت نسبة الأمية لدى الذكور 15,8% فيما كانت لدى الإناث 51,2%.